2 英文參考

nose[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 國家基本藥物

| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |

| 1058 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成藥部分 | *(指用量爲一次4片,一日3次的品規) |

| 1059 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.5元 | 中成藥部分 | |

| 1060 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.2元 | 中成藥部分 | |

| 1061 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.9元 | 中成藥部分 | |

| 1062 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 8.2元 | 中成藥部分 | |

| 1063 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 50片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成藥部分 | |

| 1064 | 92 | 鼻炎康片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 13.5元 | 中成藥部分 |

注(化學藥品和生物製品部分):

1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。

2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。

注(中成藥部分):

2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。

4 中醫學·鼻

鼻(nose)爲五官之一。又稱明堂。是隆起於面部正中的呼吸、嗅覺器官[1][2][3]。鼻上端連於額部,名爲頞,又名山根、下極、王宮[3]。前面下端尖部高處,名爲鼻準,又名準頭、面王、鼻尖。鼻準兩旁圓形隆起部分,名爲鼻翼[3]。鼻之下部有兩孔,名爲鼻孔[3]。頞以下至鼻準,有鼻柱骨突起,又名鼻樑、天柱[3]。鼻孔內有鼻毛,鼻孔深處稱爲鼻隧[3]。鼻爲呼吸出入之門戶,爲肺之竅[3]。司嗅覺、助發音,爲肺系之所屬。頭面爲諸陽所聚,鼻居面中爲陽中之陽,是清陽交會之處。鼻病多與肺臟有關,也與脾、膽等臟器有涉[3]。鼻有“明堂”之稱,清陽之氣從鼻竅出入,故又屬“清竅”。

《黃帝內經素問·金匱真言論》:“西方白色,入通於肺,開竅於鼻。”

4.1 鼻與臟腑經絡的關係

鼻通過經絡與五臟六腑緊密地聯繫着,其中與肺、脾、膽、腎的生理病理的關係更爲密切[4]。

4.1.1 鼻與肺的關係

鼻爲肺之外竅。《素問·陰陽應象大論》說“肺主鼻……在竅爲鼻”,指出了肺與鼻的關係。鼻在上,下連於喉,直貫於肺,助肺而行呼吸,鼻之所以能知香臭,依賴肺氣的通調,故《靈樞·脈度》說;“肺氣通於鼻,肺和則鼻能知香臭矣。”可見肺與鼻在生理功能上是互相配合,二者相互協調,則肺氣宣暢,呼吸平和,鼻竅通利,能知香臭。若肺氣虛,或外邪犯肺,可致鼻竅發生病變。《靈樞·本神》說“肺氣虛則鼻塞不利”,《外臺祕要》卷二十二又說“肺藏爲風冷所乘,則鼻氣不和,津液壅塞,而爲鼻齆”,指出了肺與鼻的病理關係。[4]

4.1.2 鼻與脾的關係

脾統血,鼻爲血脈多聚之處,鼻的健旺,有賴脾氣的滋養,它們之間的生理關係是密切的。當脾有病變時,常影響於鼻竅,《素問·刺熱》有“脾熱病者,鼻先赤”之說。在臨牀上常有用鼻來侯脾病的,如“脾風鼻黃,脾熱鼻赤”,可見脾的生理和病理與鼻是有着緊密關係。[4]

4.1.3 鼻與膽的關係

膽爲中請之腑,其清氣上通於腦。膽之經脈,曲折佈於腦後。腦下通於頞,頞之下爲鼻。膽之經氣平和,則腦、頞、鼻俱得健康。反之,膽經有熱,熱氣循經上行,移於腦而犯於頞和鼻,則可致辛頞鼻淵,如《素問·氣厥論》說:“膽移熱於腦,則辛頞鼻淵,鼻淵者,濁涕下不止也。”臨牀上,實證、熱證的鼻病,多與膽經火熱有關。[4]

4.1.4 鼻與腎的關係

腎藏精,主納氣,鼻的生理功能健旺,有賴腎之精氣供養。鼻爲肺竅,是氣體出入門戶,肺要完成其司呼呼之功能,要依靠腎之納氣作用來協助,腎氣充沛,攝納正常,肺與鼻才得通暢,故它們之間的生理關係是密切的。如腎虛陽氣之根不同,則易於發生鼻病,在《素問·宣明五氣論》說“五氣所病……腎爲欠爲嚏”,指出了腎臟虛損引起的嚏證。[4]

4.1.5 鼻與心的關係

心與鼻赤有一定關係。《難經·四十難》說:“心主嗅,故令鼻知香臭。”《素問·五藏別論》說:“心肺有病,而鼻爲之不利。”可見心與鼻在生理和病理上的關係。[4]

4.1.6 鼻部經絡

足陽明胃經,起於鼻外側,上行至鼻根部,向下沿鼻外側進入上齒齦[4]。

手陽明大腸經,“上挾鼻孔”[4]。其支者左右交叉於人中,分佈在鼻孔兩側[4]。

手太陽小腸經,其支者從頰抵鼻旁到內眥[4]。支者“抵鼻”[4]。

4.2 鼻病的病因病理

鼻病多與肺臟有關,也與脾、膽等臟器有涉[4]。《黃帝內經靈樞·脈度》:“肺氣通於鼻,肺和則鼻能知香臭矣。”《黃帝內經素問·刺熱論》:“脾熱病者鼻先赤。”《黃帝內經素問·氣厥論》:“膽移熱於腦,則辛頞鼻淵。”

鼻病的發生和耳病一樣,由於外邪入侵,正邪相爭,邪盛正虛,造成陰陽失調面爲病。致病的外邪,多爲風、熱、寒、溼。臟腑的病變,多爲肺、脾、膽、腎。不同外邪、不同臟腑耗傷,產生不同病理變化。一般來說,實證熱證的急性病,多見於肺、膽、脾三經;虛證寒證的慢性病,多見於肺、脾、腎三經。[4]

4.2.1 邪毒侵襲

邪毒外侵,首先犯肺,外侵邪毒有風熱、風寒之不同。風熱邪毒侵犯鼻竅,內傳於肺,肺經受熱,清肅失常,內外邪熱交結鼻竅,以致氣血滯留,阻滯脈絡,出現鼻塞、噴嚏、流涕、鼻內肌膜紅腫、頭痛、發熱惡寒等風熱表證。

風寒邪毒侵襲,肺受風寒,鬱閉不宣,寒邪凝聚,清竅不利,出現鼻塞、流清涕、鼻內肌膜淡紅微腫,並有惡寒發熱等風寒表證。

4.2.2 膽經熱盛

膽爲中清之腑,性剛強,其病理變化多爲火熱上亢。若邪熱壅盛內犯膽腑,膽腑火熱循經上燻,蒸灼鼻竅肌膜,煎熬津液,以致發生鼻病。證見鼻塞、嗅覺減退、流黃稠涕、鼻內肌膜紅腫加重、頭痛較劇、頭脹、目眩、胸悶、耳聾等。

4.2.3 脾胃溼熱

脾胃素有蘊熱,復爲邪毒所傷,失去升清降濁之功,以致溼熱內蘊,隨經脈上壅鼻竅,蒸灼肌膜而爲病。從其病理變化,有偏於熱和偏於溼。偏於熱者,邪熱壅滯血脈,蒸灼肌膜,氣血凝聚,證見鼻內肌膜紅赤較甚、涕稠黃,或鼻頭肌膚紅赤、腫脹成膿。偏於溼者,溼熱鬱蒸,溼毒停滯,鼻內肌膜腫脹較甚、光滑色淡,涕白量多,或鼻竅溼爛潮紅等。

4.2.4 肺臟虛弱

肺氣不足,不能宣發衛生,輸布精氣於肌表,故易爲邪毒侵襲而不散;或因久病耗傷肺氣,宣發與肅降功能失調,以致病後餘邪未清,滯留鼻竅,發生各種虛性慢性鼻病。

若肺氣虛,則寒邪凝聚,津液內停,出現鼻內肌膜腫脹色淡,陣發性噴嚏、涕清稀。

若肺陰虛,則津液乾涸,鼻失濡養,兼以邪毒困結,侵蝕肌膜,以致鼻內肌膜乾枯萎縮、結癡。

4.2.5 脾虛溼聚

脾虛則運化功能失健,溼濁滯留停聚鼻竅,出現鼻內肌膜腫脹較甚,鼻塞、涕多,體倦無力等症。若溼濁久鬱化火,溼熱邪毒上壅鼻竅,則涕多而粘、鼻內肌膜腫脹而紅。

若脾氣虛弱,脾不統血,血不循經,則可引起鼻衄。量多色淡,或滲滲而出。

4.2.6 腎元虧損

腎元虧則氣之根不固,攝納無權,精氣不能輸布,鼻之功能失調,易爲邪毒所犯。當風寒侵犯,阻滯氣道,氣不宣暢,津液停聚,以致鼻內肌膜腫脹色淡,噴嚏流清涕。

若陰精虧損,水不濟火,虛火作祟,傷及鼻之脈絡,可見鼻血色淡,時出時止。

4.3 鼻病的辨證

鼻病的辨證,同耳科一樣,也是通過望、聞、問、切四診,把局部和全身證候結合起來,辨其寒、熱、虛、實、表、裏、陰、陽,屬何臟腑經絡病變,及何邪所犯,以此作爲依據進行施治[4]。

4.3.1 辯鼻塞

(1)鼻塞初起,鼻內肌膜紅腫,流涕色黃,並見全身惡寒輕、發熱重、頭痛、脈浮數,此爲風熱外邪侵襲。

(2)鼻塞初起,鼻內肌膜淡白水腫,流清涕,並見惡寒重、發熱輕、頭痛、脈浮緊,此爲風寒外邪侵襲。

(3)鼻塞已久,時重時輕,鼻內肌膜腫脹而色淡,多爲肺氣虛寒或脾氣虛弱之證。

(4)鼻塞持續不減,鼻內肌膜腫脹暗紅,鼻甲凹凸不平,多爲氣血凝滯所致。

(5)陣發性鼻塞,鼻癢,噴嚏頻作,流涕清稀,肌膜蒼白,爲肺氣虛或腎陽虛寒邪凝聚。

(6)間歇鼻塞,肌膜紅腫較甚,流涕稠黃,量多,口苦咽乾,爲膽經火熱。

(7)鼻有堵塞感,或幹痛,肌膜乾燥萎縮,涕痂積留,爲肺虛或脾虛,津液乾枯,邪蝕肌膜,肌膜失養而致。

4.3.2 辨鼻涕

(1)鼻涕多而清稀,新病者多爲風寒之邪侵犯。久病多屬肺脾氣虛,或腎陽虛。

(2)鼻涕稠黃,多爲膽經火熱上蒸,涕黃量多,多爲膽脾二經溼熱燻蒸。

(4)久病涕黃綠,膠結成塊,或有臭氣,多爲肺脾虛損,虛火燔灼,邪毒滯留。

4.3.3 辯鼻衄

(1)血色鮮紅量少,點滴而出,多爲風熱之邪壅滯鼻竅。

(2)血色鮮紅而量多,多爲胃腑熱盛,或肝陽亢盛,灼傷血脈的實熱證。

(3)血色淡紅量不多,時出時止,多爲肝腎陰虛,虛火上炎,或因脾氣虛,脾不攝血。

4.3.4 辯嗅覺異常

(1)鼻病初起,鼻塞不聞香臭,鼻內肌膜紅腫,多屬風熱邪毒塞盛之證。

(3)不聞香臭,而鼻內有臭氣,是爲肺脾虛損,邪犯肌膜,肌膜萎縮之證。

(4)鼻塞不聞香臭,鼻內肌膜腫脹,其色暗紅,多爲邪滯脈絡,氣血凝滯。

(5)嗅覺失靈,鼻內有腫物堵塞多爲溼濁上結,脈絡被阻,氣血凝滯而致。

4.3.5 辨頭痛

(2)頭痛劇烈,鼻塞,涕稠黃,鼻內肌膜紅腫甚,多爲膽經熱盛。

(3)頭痛、頭昏、頭脹、涕黃量多,持續鼻塞,爲脾經有熱,溼熱上蒸。

(4)鼻病已久,頭痛綿綿,過勞則甚,或健忘,失眠,夢多,爲氣血虧虛。

4.4 鼻病的治療

鼻病的治療方法很多,根據不同臟腑的病理變化和症狀表現,分別採用各種不同治療方法。

4.4.1 內治法

4.4.2 芳香通竅

芳香通竅法用輕清芳香通散藥物,祛散壅阻鼻竅之邪,以通刺清竅。常用方劑如蒼耳子散,藥物如蒼耳子、辛夷花、石菖蒲、藿香、杭菊花、白芷、薄荷等。鼻病多屬邪毒滯留清竅,在各種治法中,多以本法配合使用。[4]

4.4.3 疏風解表

疏風解表法用於鼻病初起,邪在衛表。用辛散解表藥物,使邪從表解。如屬風熱之邪,用辛涼解表。方劑如銀翹散,藥物如杭菊花、連翹、桑葉、牛蒡子、蔓荊子等。如風寒,用辛溫解表。方劑如荊防敗毒散,藥物如荊芥、防風、生薑、蘇葉、蔥白、香薷等。[4]

4.4.4 清熱解毒

清熱解毒法用於火熱邪毒壅盛,鼻竅肌膜紅腫較甚,或腫甚成膿,疼痛較劇。用寒涼藥物,清裏熱,解邪毒。常用方劑如黃連解毒湯,藥物如金銀花、連翹、地丁、蒲公英、梔子、龍膽草。病初起,邪在表,常與疏風解表藥同用。[4]

4.4.5 清熱利溼

清熱利溼法用於溼熱之邪上蒸鼻竅,出現鼻塞、肌膜腫脹,涕多稠黃之症。以甘淡滲溼和清熱藥物,清利溼熱邪毒。常用方劑如加味四苓散。藥物如車前子、澤瀉、木通、冬瓜仁等。[4]

4.4.6 行氣活血

行氣活血法用於氣血滯留、經絡壅塞的鼻病,證見鼻內肌膜腫脹而硬實、紫赤凹凸不平、持續鼻塞。用行氣通絡、活血祛瘀藥物以達消腫散結的目的。常用方劑如當歸芍藥湯,藥物如桃仁、紅花、澤蘭、路路通、香附等。[4]

4.4.7 溫肺補脾

溫肺補脾法用於肺脾氣虛而致的鼻病,證見鼻內肌膜蒼白、噴嚏、流清涕。若以肺氣虛爲主,伴有聲音低弱、短氣自汗等,宜溫補肺氣驅散寒邪,用溫肺止流丹。若以脾虛爲主,面色㿠白、怕冷、神疲倦怠、小便清白、大便溏泄等,宜健脾補氣溫中散寒,用四君子湯加附子、川芎、黃芪等。[4]

4.4.8 滋補腎陰

滋補腎陰法用於腎陰不足的慢性鼻病,證見鼻內肌膜微紅或乾燥萎縮、涕痂成塊或涕稀、嗅覺減退、頭暈、腰痠、耳鳴、耳聾或鼻衄等,宜滋養腎陰,常用方如六味地黃湯,藥物如熟地黃、淮山藥、丹皮、山萸肉、女貞子、菟絲子、枸杞子、五味子、桑椹子等。[4]

4.4.9 補益託毒

補益託毒法用於涕膿經久不止的虛性鼻病,如鼻淵的膿涕多,鼻塞頭脹,用補益氣血和排膿解毒的藥物,以扶助正氣,託毒外出,方如托里消毒散。[4]

4.4.10 外治法

(1)吹藥:將藥粉吹入鼻腔,達到治療目的。有以疏風清熱通竅爲主的,如冰連散,治療風熱邪毒侵犯的鼻病;有以祛風散寒通竅爲主的,如碧雲散,治療風寒而致的虛性鼻病。治療時,用噴粉器或紙筒將藥粉輕輕吹入鼻腔,每天3~4次。吹藥時,暫停呼吸,以免將藥粉噴出或吸入咽喉,引起咳嗽。[4]

(2)滴鼻;將藥物製成藥液,滴入鼻內。有以辛散風邪通竅爲主的,如滴鼻靈,蔥白滴鼻液,用以治療外邪而致的鼻內肌膜紅腫,鼻塞流涕;有以扶正祛邪、滋潤肌膜爲主的,如蓯蓉滴鼻液、生蜂蜜等,用以治療慢性虛性鼻病。[4]

(3)外敷:將藥物敷於患部,起到直接治療作用。如鼻頭紅赤或鼻孔糜爛,用清熱解毒消腫藥物塗敷,常用的有四黃散、紫金錠等;又如鼻息肉,用乾枯收斂、除溼消腫藥物塗敷,常用的如明礬散、硇砂散。[4]

(4)蒸氣吸入;根據病情,選用合適的藥物,加水煎煮,用鼻吸入藥液蒸氣,以達到治療目的,如鼻塞不聞香臭等,用芳香通竅的藥物,如蒼耳子散。[4]

4.4.11 鍼灸療法

鍼灸療法有解除表邪,疏通經絡作用,對急、慢性鼻病有一定療效,多與其他療法配合使用[4]。

4.4.12 體針

常用穴有迎香、禾髎、合谷、印堂、上星、列缺,每次選2~3穴,捻轉,中強度刺激,以達到疏風、清熱、通竅作用。頭痛多配用太陽、風池、攢竹、解溪等穴。[4]

4.4.13 懸灸

懸灸可用於治療虛寒性鼻病,如懸灸迎香、印堂、百會等穴[4]。

4.4.14 耳針

常選用的有內鼻、額、肺等,捻轉留針20~30 min,或埋針1星期。[4]

4.4.15 穴位注射

穴位注射可在迎香、禾髎、合谷、印堂、上星、列缺等穴中選1~2穴,根據病情,注入不同藥液,如屬熱性病,注入魚腥草液、紅花液等;如屬虛性病,注入當歸、川芎、維生素B1等注射液,每次每穴注入0.2~0.5 ml。[4]

4.4.16 埋線

迎香穴埋線方法:鼻部周圍按一般外科原則消毒,鋪小孔巾,在迎香穴位外局部注射1%普魯卡因,每側1~2 ml,用帶有腸線的三角縫合針穿過穴位內,剪去露出皮膚外面的線頭。如有出血,可稍壓迫止血,不必包紮。如有線頭露出,容易引起感染,或使整條腸線脫落。[5]

4.4.17 按摩

經常鼻塞、流涕,或多噴嚏等症狀患者可自行按摩。先將雙手魚際互相摩擦至發熱,然後以雙手魚際按於鼻兩側,沿鼻根至迎香,往返摩擦至局部有熱感爲止。此後再由攢竹向太陽穴推,至局部有熱。每天2~3次。亦有常用兩手中指於鼻樑兩邊擦20~30次,令表裏俱熱。通過鼻部按摩,使面部經絡疏通、氣血暢流、邪氣得以宣泄。[5]

5 生物學·鼻

鼻是脊椎動物的嗅覺感受器,其原始型是體部最前端一部分上皮內陷形成嗅窩,由嗅細胞(olfactorycell)及其支持組織組成的嗅上皮(olfactory epi-thelium),有嗅神經分佈。在嗅窩形成廣闊陷腔的動物,此腔稱爲鼻腔。文昌魚的嗅窩是單一的,位於頭部背面稍近左側。在圓口類進一步加深,稱爲鼻管。板鰓類的鼻位於吻的下面,與口腔相通連。在其他魚類,兩側均有鼻孔,但不與口腔通連而只具外鼻孔(external nares)。魚類的鼻與眼的發達成反比例,可認爲對集羣、捕食、迴游及重返河川有用處。

在兩棲類以上的脊椎動物,外鼻孔始以內鼻孔(inter-nal nares)與口腔或咽相通。在爬行類以上的動物,鼻孔長而複雜,分成多個小室,形成頗爲發達的鼻腔,擴大嗅上皮的面積使作用更爲有效。可是到了鳥類和靈長類反而有退化傾向。哺乳類的鼻分爲外部及其後方的內部,外鼻視種類而有延長成吻的。在鼻腔的內壁有爲粘膜所包被、借軟骨或骨支持的水平褶襞,以增大鼻腔壁面積,稱爲鼻甲(nasal concha)。

鼻甲的嗅覺靈敏的有蹄類和食肉類顯著發達。靈長類的嗅覺較差,鼻甲數目亦少,嗅神經也只分佈於其上部一小部分即嗅部(regio olfactoria);其餘部分稱爲呼吸部(regio respiratoria)。鼻甲根據其所屬骨塊,可區分爲顎骨甲、鼻骨甲和篩骨甲。在以哺乳類爲主包括某些鳥類和爬行類,其包圍鼻腔的骨塊內有鼻竇與鼻腔相通連。又鼻腔的中央有由部分篩骨及軟骨板(septal cartilage)形成的鼻中隔(nasalsepturn)。在鼻腔內還有兩種腺體,即散在的小腺(嗅腺,Bowman gland)和位於鼻底外側的大腺(Stenson gland);但在哺乳類多有退化傾問。鼻同時是呼吸氣的出入孔道,有溫暖吸氣、防止塵埃的作用,作爲呼吸器起始部具有重要意義。

6 西醫·鼻

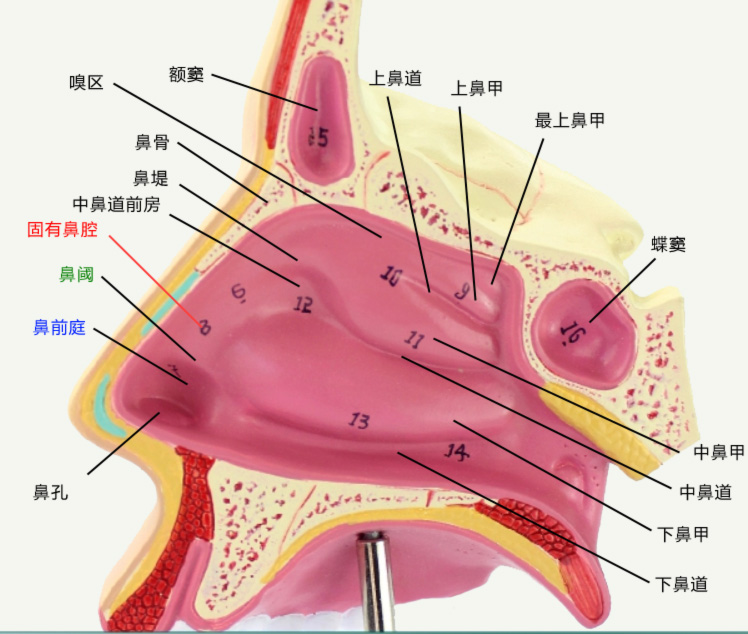

鼻(nose)是呼吸道的起始部分,能淨化吸入的空氣並調節其溫度和溼度,它也是嗅覺器官,還可輔助發音。鼻包括外鼻、鼻腔和鼻旁竇三部分。

6.1 外鼻

外鼻(external nose[6])是指突出於面部的部分,以鼻骨和鼻軟骨爲支架,外被皮膚、內覆黏膜,位於面部中央的呼吸器官[6]。分爲骨部和軟骨部[6]。軟骨部的皮膚因其富含皮脂腺和汗腺,成爲痤瘡、酒渣鼻和癤腫的好發部位[6]。外鼻上端較窄,與額相連的狹窄部稱鼻根,鼻根與鼻尖之間爲鼻背,外鼻前下端的隆起部位爲鼻尖,鼻兩側半圓形隆起部稱鼻翼(nasal ala),呼吸困難的病人有鼻翼扇動的症狀[6]。

鼻尖和鼻翼處的皮膚較厚,富含皮脂腺和汗腺,與深部皮下組織和軟骨膜連接緊密,容易發生癤腫,故發炎時,局部腫脹壓迫神經末梢,可引起較劇烈疼痛。

外鼻軟骨

6.2 鼻腔

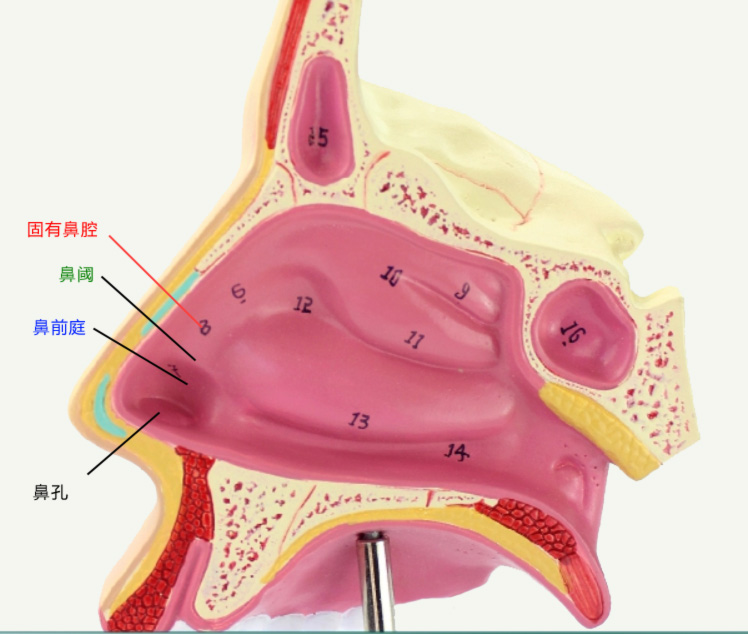

鼻腔(nasal cavity)是呼吸道的起始部,頂部窄,底部寬,爲前後狹長的腔隙[7]。鼻腔以骨性鼻腔和軟骨爲基礎,表面襯以粘膜和皮膚而構成。鼻腔內襯黏膜並被鼻中隔分爲左、右兩半,向前借鼻孔(nostril)通外界,向後借鼻後孔(choanae)通鼻咽部[7]。每側鼻腔又借鼻閾(nasal limen)分爲鼻前庭(nasal vestibule)和固有鼻腔(nasal cavity proper)[7]。鼻閾爲鼻前庭上方的弧形隆起,是皮膚和黏膜的交界處[7]。

6.2.1 鼻前庭

鼻前庭(nasal vestibule)位於鼻腔內,是由鼻翼所圍成的擴大的空間。鼻腔借鼻閾(nasal limen)分爲鼻前庭(nasal vestibule)和固有鼻腔(nasal cavity proper)兩部分[7]。鼻前庭由皮膚覆蓋,鼻前庭富有皮脂腺和汗腺生有鼻毛[7]。鼻前庭有濾過和淨化空氣的功能[7]。可以滯留吸入的塵埃。鼻前庭處皮膚與軟骨膜緊密相貼,爲癤腫的好發部位,且因其缺少皮下組織,故在發生癤腫時疼痛劇烈[7]。

6.2.2 固有鼻腔

固有鼻腔(nasal cavity proper[7])是指鼻閾以後的部分,後借鼻後孔(choanae)通咽。固有鼻腔的形態與骨性鼻腔基本一致,由骨和軟骨覆以粘膜而成。每側鼻腔有上、下、內、外四個壁。上壁(頂)較狹窄,與顱前窩相鄰,由鼻骨、額骨、篩骨篩板和蝶骨構成,篩板的篩孔有嗅神經穿過,下壁(底)即口腔頂,由硬齶構成。

固有鼻腔上壁爲篩板,鄰顱前窩,下壁借硬齶與口腔相隔,內側壁爲鼻中隔,外側壁自上而下有上、中、下三個鼻甲。

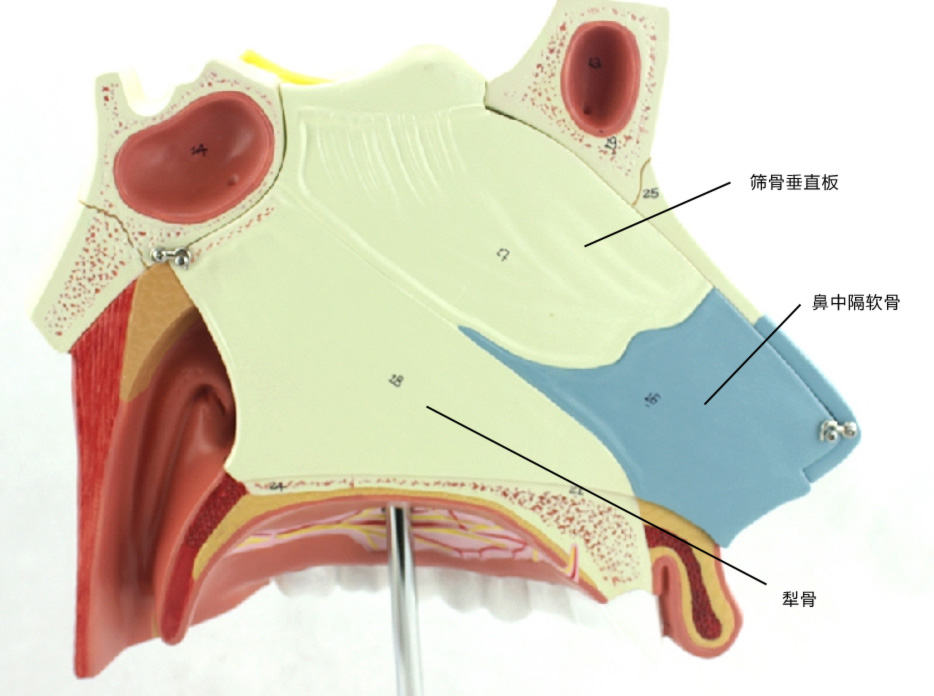

6.2.2.1 鼻中隔

鼻中隔(nasal septum)位於鼻腔的內側壁,由篩骨垂直板、犁骨和鼻中隔軟骨構成支架,表面被覆黏膜而成[7]。分爲骨部、軟骨部和膜部,位置通常偏向一側[7]。偏向左側者多見。其前下方血管豐富、位置淺表,外傷或乾燥刺激均易引起出血,因90%左右的鼻出血均發生於此區,故稱易出血區(Little area 或 Kies-selbach area)[7]。

6.2.2.2 鼻甲與鼻道

鼻腔外側壁自上而下可見上、中、下三個突出的鼻甲(nasal concha),上鼻甲與中鼻甲由篩骨迷路內側壁向下捲曲的薄骨片覆以黏膜構成,二者之間爲上鼻道,中鼻甲與下鼻甲之間爲中鼻道,下鼻甲下方稱下鼻道[7]。多數人上鼻甲的後上方有最上鼻甲(supreme nasal concha)[7]。最上鼻甲或上鼻甲後上方與蝶骨體之間的窩稱蝶篩隱窩(sphenoethmoidal recess)[7]。切除中鼻甲,在中鼻道中部凹向上方的弧形裂隙稱半月裂孔(semilunar hiatus),其前端漏斗狀管道爲篩漏斗(ethmoidal infundibulum)通額竇和前篩竇,上方圓形隆起爲篩泡(ethmoidal bulb),其內有中篩竇[7]。鼻淚管開口於下鼻道的前上方[7]。

6.2.3 鼻黏膜

鼻黏膜按其性質可分爲兩部分,位於上鼻甲與其相對的鼻中隔及二者上方鼻腔頂部者稱爲嗅區(olfactory region),富含接受嗅覺刺激的嗅細胞,其餘部分則富含鼻腺(nasalgland)稱爲呼吸區[7]。

嗅部粘膜覆於上鼻甲以上及其相對的鼻中隔部分,呈淡黃色或蒼白色,內含嗅細胞,能感受氣味的刺激。

其餘部分覆以粉紅色的呼吸部粘膜,粘膜內含豐富的毛細血管和粘液腺,上皮有纖毛,可淨化空氣並提高吸入空氣的溫度和溼度。

6.3 鼻旁竇

鼻旁竇由骨性鼻旁竇表面襯以粘膜構成,鼻旁竇粘膜通過各竇開口與鼻腔粘膜相續。鼻旁竇對發音有共鳴作用,也能協助調節吸入空氣的溫度和溼度。由於鼻腔和鼻旁竇的粘膜相延續,鼻腔炎症可引起鼻旁竇發炎。

四對鼻旁竇中上頜竇最大,位於上頜骨體內,上壁是眶下壁,較薄,當上頜竇炎或腫瘤時,常可破壞骨質侵入眶內;下壁鄰近上頜磨牙,緊鄰骨質菲薄的牙根,故牙根感染常波及上頜竇;前壁在眶下孔下方處較薄,進行上頜竇手術時即由此處鑿開;內側壁爲鼻腔外側壁,鄰近中、下鼻道,在下鼻道前上部骨質較薄,上頜竇穿刺即由此處刺入。上頜竇開口於半月裂孔的後部,由於開口位置較高,所以上頜竇發炎化膿時引流不暢,易造成竇內積膿。額竇開口於半月裂孔前端。篩竇開口於中鼻道和上鼻道。蝶竇開口於蝶篩隱窩。

7 參考資料

- ^ [1] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2013)[M].北京:科學出版社,2014.

- ^ [2] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [3] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:731.

- ^ [4] 王德鑑主編.中醫耳鼻喉科學[M].上海:上海科學技術出版社,1985:34-38.

- ^ [5] 王德鑑主編.中醫耳鼻喉科學[M].上海:上海科學技術出版社,1985:46.

- ^ [6] 柏樹令,應大君主編.系統解剖學.—8版[M].北京:人民衛生出版社,2013:127.

- ^ [7] 柏樹令,應大君主編.系統解剖學.—8版[M].北京:人民衛生出版社,2013:127-128.