3 概述

出血的量與速度取決於被侵蝕的血管的種類和內徑、血管的舒縮狀態,以及病人的凝血機制。毛細血管滲血,每天達到5~10ml,方可從糞便中測出潛血陽性。陽性可因飲食中的血紅蛋白、肌紅蛋白或來自植物中的過氧化物酶所造成。由於血紅蛋白經腸管和細菌中酶的氧化作用產生正鐵血紅蛋白,而呈黑色。血轉變爲黑色,經過腸管的時間比出血的部位更起決定作用,一般須停留腸內達8h以上。血液在胃內存留時間長,通過胃酸的作用,血紅蛋白轉變爲正鐵血紅蛋白,使嘔吐出的胃內容物呈咖啡色。靜脈出血如果量不很大,胃內積血不多,逐漸注入腸內,則表現爲黑便,可呈柏油狀,亦可爲成形黑便。若腸蠕動快,黑便中可帶鮮血,往往見便盆底鮮紅。動脈出血一般較急、量大,因此常見嘔吐鮮血。慢性胃潰瘍出血,多位於胃小彎後壁,侵蝕胃左動脈的分枝。慢性十二指腸潰瘍出血通常侵蝕胰十二指腸上動脈;胃網膜右動脈與幽門動脈亦常受累。小量出血能通過正常凝血機制而停止;出血量多使血壓下降,通過血管收縮而導致血栓形成。機化後覆蓋肉芽組織而使出血停止,較大靜脈或動脈出血,一般不易獲得自然止血。所謂大量出血,指臨牀上出現低血容量性休克,血紅蛋白低於8g/100ml,紅細胞計數低於300萬/mm3。

8 流行病學

潰瘍邊緣與基底的血管被侵蝕,可發生不同程度的出血,在上消化道大出血的病因中居首位。北京市15個大醫院共分析上消化道大出血的病案5191例,其中潰瘍病佔48.7%,其次爲食管靜脈曲張破裂(25.4%)。再次爲胃炎(4.5%)和胃腫瘤(3.1%)。出血在潰瘍病人中約佔20%~30%。

10 發病機制

一般潰瘍面常有少量出血,是因潰瘍底部毛細血管遭受腐蝕、破壞所致,當潰瘍底部較大的血管,不論是動脈或靜脈被腐蝕破裂均可引起大出血。潰瘍進展過程中,底部組織不斷被侵蝕,潰瘍不斷加深,最後可穿透胃或十二指腸壁的漿膜層而引起穿孔,急性穿孔常見於前壁潰瘍,由於十二指腸或胃內容物流入腹腔,導致急性瀰漫性腹膜炎;慢性潰瘍穿透常見於後壁潰瘍。幽門前區、幽門管或十二指腸潰瘍在癒合過程中可形成大量瘢痕,由於瘢痕組織收縮可引起幽門器質性狹窄,也可因潰瘍周圍繼發炎症、水腫或幽門肌痙攣而導致功能性幽門梗阻。

11 潰瘍病出血的臨牀表現

潰瘍病出血的臨牀表現,取決於失血的量與速度,出血是否還在繼續,病人的年齡,有無貧血和脫水,及其精神狀態。一般健康成人,出血量不超過500ml,可無任何症狀。血容量可從組織液中在36h以內得到恢復,但蛋白含量低,有血液稀釋現象,紅細胞與血紅蛋白則須在2周內方能恢復。正常脾臟的儲備量很小,不能起很大作用。

失血量在1000ml以上,可出現心悸、噁心、軟弱。超過1500ml,便可發生低血壓。視出血的速度而有眩暈、昏厥和休克等不同的表現。如是在15min內丟失2000ml。則不可避免地出現深度休克,以至死亡。10h內丟失循環量的一半,未經治療的病人有10%死亡;如果是在24h以上丟失同量的血,則很少發生死亡。

失血量多,使血容量減少,回心血量減少,因此心排出量亦減少。通過交感腎上腺素的作用,引起反射性血管收縮;主要是小動脈和靜脈收縮,從而皮膚、骨骼肌和內臟的血流量減少,可使心排出量增加25%,以滿足生命攸關中樞的血液供給。血管收縮有利於靜脈迴流,實際上是血液從靜脈池轉移到循環的動脈部分,以增加組織的灌注,是休克開始前代償功能的表現,尤當出血緩慢時,代償作用更加突出。因此在慢性出血,血壓對出血量的估計並非良好指標,尤其是青年;舒張壓比收縮壓對反映血容量減少更有價值,但在高血壓病人例外,其舒張壓比正常血壓的人容易維持。當血容量減少時,心率加快往往表現在動脈壓下降之前,因此脈率的改變對失血可能提供更有意義的提示,不過脈搏受精神狀態和快速輸液的影響,中心靜脈壓是反映回心血流量的可靠標誌,單位時間內尿排出量能反映組織灌注情況,但應該排除存在腎病和腎功衰竭時高排綜合徵的可能性。

低血容量性休克爲大出血的主要表現,以脈快、收縮壓低於10.7kPa(80mmHg)以下,四肢皮膚冷溼、蒼白、呼吸淺而促、口渴、噁心、焦慮、神志不安爲特徵。組織灌注量不足,可導致尿少、細胞缺氧;無氧代謝產生大量丙酮酸和乳酸。在代謝性酸中毒的情況下,血管的緊張度逐漸消失,對內在的腎上腺素和去甲腎上腺上腺上腺素亦漸失去反應,最後血管擴張,病人可因循環衰竭而死亡。

12 潰瘍病出血的併發症

1.急性大出血如超過1000ml時,可出現心悸、頭昏、冷汗、暈厥、皮膚溼冷、心率增快、脈搏細速等失血性周圍循環衰竭的表現,甚至煩躁不安、譫妄,心率常超過120次/min,血壓顯著降低,可發生休克。

13 實驗室檢查

1.血象:血白細胞及中性粒細胞計數常有輕度增高,血紅蛋白及紅細胞計數下降(早期可不明顯)。

2.血尿素氮:出血後,因腸源性尿素氮升高,可出現腸性氮質血癥,如患者腎功能正常,則血尿素氮升高的程度可反映出血量的多少。

14 輔助檢查

14.1 X線胃腸鋇餐造影

對診斷潰瘍病有70%~90%的準確性。但在休克狀態下,病人不能站立或胃內存積大量血凝塊時,不宜進行。一般主張病情穩定48h以後再作此項檢查,而且檢查時不宜按壓,鋇劑存在胃腸中對動脈造影有礙觀察其結果,應事先考慮。目前在診斷急性上消化道出血中已不作爲首選檢查方法,而選擇急診胃鏡檢查。

14.2 胃鏡檢查

陽性率可達80%~95%,在診斷上消化道出血方面比X線胃腸鋇劑造影優越。胃鏡檢查不僅能看見病變的性質,而且可以看到活動或近期出血的可靠徵象,即新鮮出血或滲血,病變區呈黑褐色底或附有凝血塊。根據北京8個大醫院施行急診胃鏡檢查248例的經驗總結,認爲並不增加大出血的危險。必要時,可在內鏡下進行止血治療。只要病人的血壓穩定接近正常,消除病人的顧慮與緊張後,就在病牀旁或手術檯上進行。檢查過程應輕巧、迅速。避免粗暴插鏡動作。檢查的時間應在出血後24~48h內進行。否則一些淺表性黏膜病變如糜爛、淺潰瘍、黏膜撕裂等,可由於部分或全部修復而失去診斷徵象。檢查前並不需要洗胃,若因積血影響觀察,可於檢查前經胃管用冰水洗胃。觀察應該全面,不要滿足於發現一處病變即作結論。需對食管、胃、十二指腸細緻察看以後,再作出診斷,必要時可取活體做病理檢查,但須警惕胃底部的靜脈曲張有時呈灰色結節狀隆起,然觸之柔軟有彈性,輕易取活檢有引起嚴重出血危險。

14.3 選擇性腹腔動脈造影

對急性上消化道大出血亦有助於定位診斷,對慢性小量出血陽性率不高。有的醫院以此作爲首要診斷步驟,失敗後再作鋇餐或其他檢查。

14.4 吞線試驗

吞線試驗方法簡單,一般用普通白線,吞下一端後30min,取出後根據染血距門齒部位來判斷出血所在。Pittman介紹熒光帶試驗,用以診斷上胃腸道出血;於嚥下帶子的一端後,靜脈注射熒光素,然後拔出帶子在紫外光下觀察熒光素染血的部分,計算距門齒的長度而判斷出血的位置。

14.5 其他試驗

如應用Miller-Abbott(M-A)雙腔管,插入胃腸後,不斷地抽吸,當此管下行吸出鮮血時,用膠布固定,並照X線平片以察看管端的部位,判定此處爲出血所在,對緩慢出血定位比較有效。還有用鉻標記的紅細胞,於靜脈注射後,經M-A管抽吸出的每1份標本測定其放射性,以放射性最強的標本含51鉻最多而定爲出血的部位。這種試驗對小量腸內出血診斷價值不大。故甚少應用。

14.6 放射性核素掃描

常用99mTc標記紅細胞,靜脈注入後在出血處溢出並聚集在胃腸道中。掃描探知胃腸道中的放射性信號,指示消化道出血所在。但有時難以精確定位。

15 潰瘍病出血的診斷

潰瘍病史,服水楊酸製劑或激素歷史,結合出血的表現,對診斷本病有幫助。90%的潰瘍病病人有“胃痛”,但發生出血後,痛反而消失。查體時應避免不必要的手法檢查,腹部不宜按壓過重。爲進一步瞭解出血和因失血引起的電解質紊亂和心腎功能,須取血查血紅蛋白、紅細胞和血小板計數,血細胞比容、鈉、鉀、氯、尿素氮或非蛋白氮、酸鹼度或二氧化化碳結合化碳結合力,以及凝血因素等。必要時應測氧和二氧化化碳分化碳分壓、血容量、並作心電圖,測中心靜脈壓,以瞭解循環系統狀態。留置導尿管以觀察每小時尿量,插胃管有診斷和治療意義,先插至40cm處,抽吸是否有鮮血,以排除食管出血,然後插入胃內,可證實爲胃或十二指腸出血,並藉以觀察出血動態。爲進一步確定診斷,須考慮作輔助檢查。

16 鑑別診斷

16.1 急性糜爛性胃炎或應激性潰瘍並出血

常有引起急性糜爛性胃炎或應激性潰瘍的誘因,如服用非甾體消炎藥、腦外傷、嚴重燒傷、多臟器功能衰竭等,胃鏡檢查可證實胃黏膜充血、水腫、糜爛及出血存在或應激性潰瘍。

16.2 肝硬化食管靜脈曲張破裂出血

患者常有肝硬化病史,體檢可發現蜘蛛痣、肝掌、肝脾腫大、腹水及水腫等,實驗室檢查常有肝功能損害、全血細胞減少等,鋇餐或胃鏡檢查可發現食管下端及胃底靜脈曲張。

16.3 胃癌出血

患者一般情況較差,食慾減退,消瘦明顯;中晚期胃癌患者體檢時左鎖骨上常可觸及腫大的淋巴結,上腹部可捫及包塊,鋇餐和胃鏡檢查結合黏膜活組織病理檢查,可明確診斷。

17 潰瘍病出血的治療

17.1 內科治療

凡發生嘔血或便血的潰瘍病病人,應住院治療,病人應平臥,下肢抬高。保溫,吸氧,每10~30分鐘測脈搏、血壓、呼吸1次。必要時給鎮靜藥,使病人安靜。

17.1.1 (1)補充血容量

如爲大出血,在運送途中或入院後,應立即着手輸液。已經出現低血容量性休克,最好輸全血。在查血型和配血的過程中,可先輸平衡液或葡萄糖鹽水,開始輸液速度宜快。待血壓有所回升,輸液速度和輸液種類,應根據中心靜脈壓和每小時尿量來決定。測血紅蛋白和血細胞比容對是否輸全血有直接指導意義。若同型血有困難,輸“O”型紅細胞加入生理鹽水中,療效亦佳。血漿能擴容,但不能攜帶氧,而且易彌散至血管外間隙,故不如全血理想。5%人血白蛋白和各種血漿代用品對維持滲透壓都有良好作用。晶體溶液只限於滿足每天水分的需要,不宜過多,以免發生組織水腫.對補充血容量只能起短暫作用。快速輸血有引起急性肺水腫的危險,應該注意。一般能將血細胞比容提到40%,即不必再輸血,血庫的血應先加溫,至接近體溫時再予輸入。否則輸入大量冷血有引起心跳驟停的危險。據統計加溫後的血輸入失血的病人,使心跳停止的發生率從58.3%下降至6.8%。中心靜脈壓能反映血容量和右心功能,當中心靜脈壓低於0.5kPa(5cmH2O)時可快速輸液,到達1kPa(10cmH2O)時輸液便應小心。超過1.5kPa(15cmH2O)說明輸液量多。尿量能反映心排出量和組織灌注情況,如尿量每小時能達到35~50ml,說明液體入量已基本滿足。只須繼續維持即可,嚴格記錄出入量。

17.1.2 (2)維持循環系統功能

失血的刺激,可通過交感腎上腺素的作用而使血管收縮。因此在休克發生後是否應用血管收縮藥物,仍有爭論。一般認爲,對出血性休克應用血管收縮藥無濟於事,但在補充血容量不及時的情況下,爲避免低血壓時間過長,主張應用血管收縮藥的仍不少。如果心率不超過140次/min,可用1~5mg異丙腎上腺上腺上腺素加入500ml生理鹽水或其他溶液中靜脈滴入,以增強心肌收縮力,降低靜脈壓和周緣阻力,並有輕度擴張血管作用。輸液量大時須用洋地黃支持心臟功能,以防止發生充血性心力衰竭,常用的爲毛花苷C(西地蘭)或毒毛旋花子素K,毛花苷C(西地蘭)每次0.1~0.2mg靜脈滴入,1天量不超過1mg。

17.1.3 (3)矯正酸中毒

如pH<7.35,PCO2>6.13kPa(46mmHg),說明有呼吸性酸中毒,須使呼吸加深,充分換氣,以排出存積的二氧化化碳。必要時用呼吸器輔助呼吸,甚至作氣管內插管以控制呼吸。若二氧化化碳結合化碳結合力偏低,存在代謝性酸中毒,應當按計算靜脈輸入適量碳酸氫鈉溶液。爲避免鈉離子過多產生組織水腫,可用三羥甲基氨基甲烷(THAM)靜脈滴注,既能糾正代謝性酸中毒,亦能糾正呼吸性酸中毒。

17.1.4 (4)止血措施

17.1.4.1 ①局部藥物止血

去甲腎上腺上腺上腺素4~8mg加於100ml生理鹽水中,口服或經胃管注入,使胃內血管暫時性收縮而起止血作用。10~15min可重複1次。孟氏液(Monsells solution)是由硫酸亞鐵粗粉經硫酸和硝酸的處理加熱後,製成的一種鹼式硫酸亞鐵[Fe4(OH)2·(SO4)5]溶液。純液呈棕紅色,是一種強力收斂劑。潰瘍病出血時一般稀釋於生理鹽水製成5%溶液應用。孟氏液不能口服,須從胃管注入。每次用30~50ml,隔1~2h重複,可用2~3次。用藥後偶爾可出現噁心、嘔吐及胃部痙攣性疼痛,用解痙藥可緩解。

冰水洗胃曾流行一時,每次經胃管注入冰水或冰鹽水250ml,然後輕輕緩慢吸出,總量可用到10L的冰水。一般洗至20~30min,抽出的水變清亮爲止。尚有人建議經胃管滴注1mmol/ml的碳酸氫鈉溶液,以1000mmol/d的速度滴入,兼有中和胃酸的作用。也有的主張在冰水中加入去甲腎上腺上腺上腺素者。

17.1.4.2 ②全身藥物止血

組胺H2受體阻斷劑能減少基礎胃酸分泌,有助於潰瘍病出血的止血和潰瘍的癒合。儘管對其療效仍有不同意見,但作爲一種輔助止血療法仍應用於臨牀。西咪替丁(甲氰咪胍)0.4~0.6g,稀釋於500ml 10%葡萄糖液中,2次/d靜滴。雷尼替丁0.1g溶於500ml葡萄糖液中,12小時1次靜滴.其藥效可持續10~12h。法莫替丁藥效持續可達24h,故一般20mg(100ml)每天1次靜滴。

生長抑素是一個14種氨基酸的肽,經研究發現靜脈滴入可減低腹腔內血流,用於潰瘍病及肝硬化食管靜脈曲張破裂出血。生長抑素250μg稀釋後緩慢靜脈滴注,以後每小時注入250μg,治療8~12h出血可停止。

17.1.4.3 ③內鏡下止血

隨着內鏡檢查治療技術的進展,潰瘍病出血內鏡止血取得良好效果。

A.局部壓迫止血,對於較小的部位明確的出血,內鏡檢查時用活檢鉗直接壓迫出血部位可起暫時止血作用。但對於大出血則較困難。

B.局部藥物噴灑止血,通過內鏡活檢孔插入塑料管,對出血部位直接噴灑藥物。常用藥物有1%腎上腺素液,5%孟氏液等。

17.1.5 (5)飲食

在休克狀態或胃脹滿噁心的情況下無疑該禁食,對非大量出血的病人的飲食問題有爭論,但多數趨向於進食,所持的理由爲飲食可中和胃酸,容易保持水與電解質平衡,保證營養,而且進食可促進腸蠕動,胃內積血與飲食易往下運行,反而可減少噁心、嘔吐。進何種飲食意見亦不一致,有主張進流食或單純牛奶,有主張進一般飲食。流食是否有沖走血凝塊的可能,主張進半流動營養豐富且易消化的飲食,或事先經過消化的軟食,多數人有此主張,認爲這種飲食本身引起出血的可能性很小。

17.2 外科治療

因潰瘍病發生不同程度出血的病例,約20%~25%需行外科手術治療。療效比較滿意,且易成功,因此手術的指徵一般較寬,問題在於手術的時機。往往遇到一些轉來外科較晚,出血時間較長,血紅蛋白僅2~3g的病人。按常規應待出血停止,血紅蛋白提高到6~8g後再行手術。若出血仍不停止,只有被迫作緊急手術,這種情況危險性當然很大。手術指徵歸納如下:

(1)大量出血不止。

(2)出血量雖不大,但經長期保守治療無效。

(3)過去有反覆出血歷史。

(5)年齡在50歲以上者。

術前準備和手術的選擇在大量出血情況緊急時,往往不允許術前作好完善的準備工作,但對全身情況的瞭解是必要的。配血、輸液和取血檢查應該在進手術室前完成。插胃管洗胃、測中心靜脈壓、留置導尿管,來不及時可以入手術室後再做。至於補充血容量、矯正電解質紊亂和酸中毒,可與手術同時進行。在徹底止血後所輸的血,對提高血紅蛋白才生效。當然,如非情況緊急,這一切能在未進手術室前完成,必然更合乎要求。

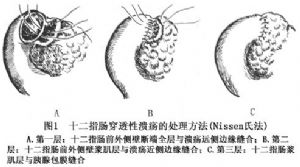

慢性胼胝性潰瘍、胃潰瘍或巨大潰瘍,適於做胃大部切除術。手術應儘量切除潰瘍,但十二指腸的胼胝性潰瘍有時很難切除,強行切除有可能損傷膽總管等重要結構。此時可在妥善止血後作曠置潰瘍的胃大部切除術。但要特別強調:必須將縫合止血後的潰瘍面隔離在胃腸腔外,而不能將曠置的潰瘍留在胃腸腔內;否則,7~8天后止血縫線脫落時可發生致命的再出血。爲此,可用Nissen法。出血的胼胝性潰瘍常位於十二指腸壺腹部的後、內側壁,而與潰瘍相對的十二指腸前、外側壁則是正常的。可貼潰瘍的近側邊緣切斷十二指腸的後、內側壁,而與潰瘍相對的前、外側壁則留長一些。將前、外側壁的切緣縫於潰瘍的遠側邊緣,爲第一層縫合。再將前外側壁的漿肌層縫於潰瘍基底作爲第二層,潰瘍兩側的黏膜妨礙第二層縫合時。可適當剔除。最後將十二指腸前外側壁的漿肌層與潰瘍的近側邊緣(切緣)或胰腺被膜縫在一起成爲第三層縫合。於是,縫合止血後的潰瘍基底便被隔離在胃腸腔外(圖1)。

凡是病史較短,潰瘍小而柔軟,淺表且易縫合,尤其是年輕人,適合作選擇性迷走神經切斷術。有幽門梗阻或爲止血已切開幽門者,應同時作幽門成形術。曠置潰瘍之胃切除術或縫扎止血後之迷走神經切斷術,未能將縫扎止血後的潰瘍面隔離在胃腸腔之外者,爲防止再出血起見,可加結紮相應的動脈。如幽門附近的潰瘍,結紮胃十二指腸動脈;高位胃小彎潰瘍,結紮胃左動脈。所謂盲目胃次全切除術,對止血的效果很不可靠;力求發現出血的病竈並切除此病竈,或徹底止血,才能算是成功的手術。