2 概述

| 穴位 | 下關 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Xiaguan | ||

| 羅馬拼音 | Hsiakuan | ||

| 美國英譯名 | Lower Pass | ||

| 各國代號 | 中國 | ST7 | |

| 日本 | 7 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | E5 | |

| 富耶氏 | E2 | ||

| 德國 | M2 | ||

| 英國 | S2 | ||

| 美國 | St7 | ||

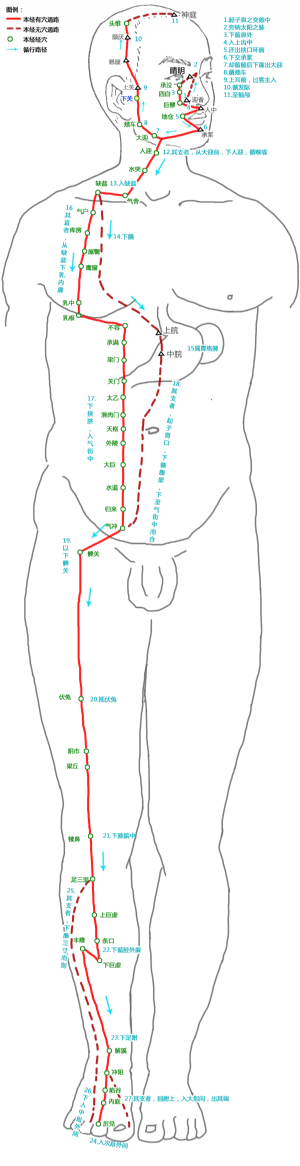

下關爲經穴名(Xiàguān ST7)[2]。出經《黃帝內靈樞·本輸》。屬足陽明胃經[2]。下關爲足陽明胃經、足少陽膽經的交會穴[3]。下即下方,關指機關(即下頜關節),此穴在下頜關節部之下方,故名下關[3]。主治牙關緊閉,牙關開合不利,下頜疼痛,顳頜關節功能紊亂,顳頜關節炎,下頜關節脫位,咬肌痙攣,齒神經痛,齒痛,下頜關節炎,面痛,耳鳴,耳聾,耳痛,牙車脫臼,口噤䪼腫,三叉神經痛,面神經麻痹,腮腺炎,聤耳流膿,面癱,口眼斜,口噤,眩暈,足跟痛等。

7 所屬部位

面[4]

8 下關穴的定位

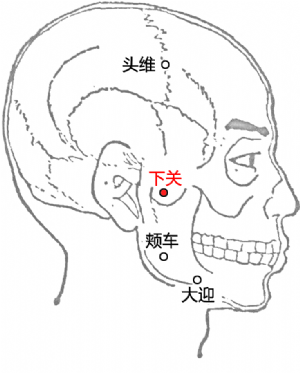

標準定位:下關在面部耳前方,當顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中[5][6]。

下關位於面部,顴弓下緣中央與下頜切跡之間凹陷中。正坐或側伏,閉口取之。[6]

下關位於面部,下頜骨髁狀突之前方,當顴弓與下頜切跡之間的凹陷處,閉口取穴[6]。

下關穴的位置

10 穴位解剖

下關穴下爲皮膚、皮下組織、腮腺、咬肌、顳下窩。皮膚由下頜神經的耳顳神經分佈。在皮下組織內,有橫行於腺體實質內的血管主要有上頜動靜脈、面橫動靜脈、面神經及其神經叢。針經腮腺後,穿過顳肌腱入顳下窩。該窩內,深居有三叉神經運動纖維形成神經支配的翼內、外肌。圍繞該二肌由面深部的靜脈形成靜脈叢,通過該叢的靜脈或屬支,溝通顱內和麪部靜脈的吻合。因此,面部有感染的患者,不易採用此穴。

10.1 層次解剖

10.2 穴區神經、血管

淺層有耳大神經和耳顳神經分佈;深層有面神經顴支經過,並有下頜神經肌支和顳淺動脈分佈;再深層卵圓孔處有下頜神經幹經過[7]。

11 下關穴的功效與作用

下關有疏風活絡、開竅益智之功。主治齒痛,面疼,耳聾,耳鳴,牙關開合不利,口眼㖞斜等證。[7]

足陽明經入上齒中,下關位於上齒部,故下關是治療上牙痛的主穴[7]。

足陽明經脈、經筋佈於面部,故下關穴可治面癱、口㖞、面痛[7]。

12 主治病症

下關穴主治牙關緊閉,牙關開合不利,下頜疼痛,顳頜關節功能紊亂,顳頜關節炎,下頜關節脫位,咬肌痙攣,齒神經痛,齒痛,下頜關節炎,面痛,耳鳴,耳聾,耳痛,牙車脫臼,口噤䪼腫,三叉神經痛,面神經麻痹,腮腺炎,聤耳流膿,面癱,口眼斜,口噤,眩暈,足跟痛等。

下關穴主治牙關緊閉、下頜疼痛、口㖞、面痛、齒痛、耳鳴、耳聾[7]。

下關主要治療面頰、口齒及顳部疾患:如口眼斜、牙車脫臼、口噤䪼腫、耳鳴耳聾、聤耳以及三叉神經痛、顳頜關節炎、咬肌痙攣、齒神經痛等[7]。

下關主治牙痛,牙關緊閉,耳鳴,耳聾;以及面神經麻痹,三叉神經痛,下頜關節炎,腮腺炎等[7]。

下關主治耳聾,耳鳴,聤耳流膿,耳痛,齒痛,面痛,面癱,口噤,牙關開合不利[7]。本穴功同頰車,但治療耳疾及顳頜關節疾病優於頰車穴[7]。

13 刺灸法

13.1 刺法

刺0.5~1寸[7]。

向下直刺0.3~0.5寸,周圍酸脹或麻電感放散至下頜。

略向下直刺0.5~1寸,周圍有酸脹或觸電感放射至下頜[7]。

沿下頜骨外向上、下齒平刺1~1.5寸,有酸脹感擴散至上、下齒[7]。

沿下頜骨向上、下齒平刺1.5~2.0寸,酸脹擴散至上下齒以治牙痛。

13.2 灸法

16 研究進展

16.1 顳頜關節炎

據報道,下關配合谷,針後加灸,每次灸30 min,每日1次,有較好療效[7]。

下關配頰車、合谷,針刺加灸治療顳頜關節炎;配合谷治療顳頜關節炎;僅在該穴施灸治療顳頜關節炎;配頰車注射氫化潑尼松龍治療顳頜關節炎。上述多種方法治療顳頜關節炎均取得滿意效果。

16.2 三叉神經痛

用地塞米松注射此穴,治療原發性三叉神經痛;用氫化潑尼松加普魯卡因、維生素B12在該穴注射,治療三叉神經痛;針刺該穴治療原發性三叉神經痛32例,均取得良好效果。

用30號2.5寸毫針針刺下關,進針後針尖以80°向後下方,朝對側乳突方向深刺2寸左右,用緊提慢按手法,不捻轉,使針感向下頜方向或四周擴散,留針30~60 min,每10~15 min用提插手法行鍼一次,出針前再用提插手法行鍼30s,每日1次,10次爲—療程,每療程間隔1周[7]。

16.3 鼻炎

注射利多卡因和地塞米松,治療113例鼻炎,對常年性鼻炎有較好效果。

16.4 牙痛

17 參考資料

- ^ [1] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:33.

- ^ [3] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:78.

- ^ [4] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:58.

- ^ [5] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥基本名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [6] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:50.

- ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:169.