3 適應證

梅尼埃病的保守療法有限制鹽分、利尿、鎮靜、組胺治療、脫過敏和鏈黴素注射等。

手術只用於藥物治療無效,不能工作,急於求愈的病人。約有5%梅尼埃病符合上述條件。手術對象以單耳有病爲宜。雖然約有5%-20%爲雙側病變。但雙耳同時起病的很少,一般相隔2-3年以上(wolfson,1966)。手術可概括爲三種類型:破壞性、半破壞性和保守性。耳蝸前庭都被切除爲破壞性、破壞前庭保存聽覺爲半破壞性、前庭耳蝸功能均得到保存爲保守性或功能性。破壞性手術種類很多,有第ⅷ腦神經切斷術(frazier,1912,dandy,1924和mckenzie,1931)、迷路內注射乙醇(morrison,1935和wright,1938)、迷路電凝(day,1943)、開放水平半規管或經卵圓窗鉤除膜迷路(cawthorne,1935、1957)、鼓室內注射鏈黴素(schuknecht,1957)、迷路切除術以及迷路進路耳蝸前庭神經切除術等。半破壞手術限於顱中窩進路前庭神經切除術(house,1961,fisch,1974)。保守手術也有多種,有內淋巴囊切開術(portmann,1926)、交感神經切斷術(passe等,1948)、鼓索神經切斷術(rosen,1951)、內淋巴蜘網膜下腔分流(house,1961)、鐙骨底板開窗術、球囊減壓術(fick,1966,cody,1967)和內淋巴囊乳突腔分流(paparella,1976,arenberg,1977)等。此外還有利用超聲作用半規管或圓窗等,侷限性迷路破壞方法。內淋巴囊分流,前庭神經切除術,經迷路耳蝸前庭神經切除術是保守性、半破壞 性和破壞性三類手術的代表性手術,治療各期梅尼埃病比較實用有效。迷路或前庭神經被手術破壞後,出現比較複雜的反應。這些反應是由於前庭中樞與其他神經中樞有着廣泛聯繫所造成的。前庭神經進入延髓後,通過上下行纖維與脊髓、丘腦、眼運動核、網狀結構、迷走、舌咽神經有關核團,有着直接或間接的廣泛聯繫,維持複雜的平衡功能。二級前庭聯繫進入小腦、小腦皮質和頂核,也有纖維分佈到全部前庭核團。核上纖維通過前庭投射至大腦皮質,一側顳葉對涉及眼球震顫的對側前庭核的機制起易化作用。

實驗表明,動物的迷路在調節肌緊張和平衡上起重要作用。但在人類,一側迷路功能喪失或切斷一側前庭神經,只能引起短暫的功能障礙,出現眩暈,眼球震顫,傾倒和過指以及噁心、嘔吐、心悸、血壓下降和冷汗等症狀。這些症狀在1-2周內幾乎完全消失。輕度平衡障礙可達數月乃至數年,但遲早會全部消失,這是由於前庭核團內部及其與中樞纖維聯繫系發揮補償作用調節的結果。雙側迷路破壞或前庭麻痹一般不產生眩暈或眼球震顫。但有明顯的平衡失調。這種失調可由視覺和本體感覺機制慢慢補償,但乘車或走路過快時,眼運動不能同步協調而有視物晃動(dandy徵)。雖然白天走路並無困難,在暗處卻會出現站立搖晃和行路蹣跚。

4 手術圖解

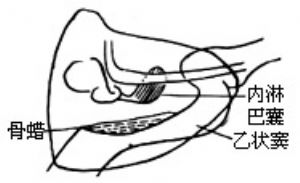

圖1 乙狀竇下陷

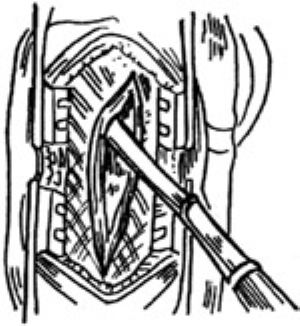

圖2 顱中窩進路顳肌切口

圖3 切開顳肌

圖4 切開顳肌下的骨膜

圖5 充分暴露顴弓根

圖6 將骨瓣翻起取下骨片

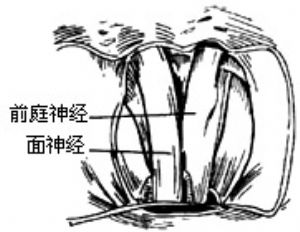

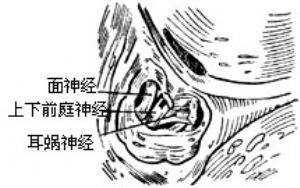

圖8 面神經定位標誌

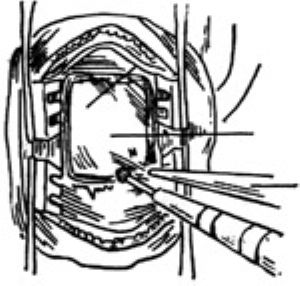

圖9 切開硬腦膜

圖11 切斷吻合支

圖14 鼓室進路迷路切除術

圖17 面神經高位斜下

圖18 填塞術腔

圖19 顯露半規管

圖20 用電鑽磨除三半規管

圖23 磨除骨質(右耳)

圖24 達後半規管的壺腹(左耳)

圖25 微鉤剔除神經

5 手術器械

1、雙目手術顯微鬮-同軸光線 物鏡焦距200-250mm。目鏡12.5倍。直式鏡管內有×0.6、×1、×1.5、×2.5等放大倍數。術時套消毒罩巾,光源上方要有散熱洞(尤其在使用鹵素燈泡時)。

2、電鑽 微型馬達手鑽,鑽柄備有直式和角式二種。各種直徑的切割和金剛石鑽頭。鑽速可調。消毒用二氧乙烯、60℃(1h)。

3、單、雙極電凝器。

4、耳科器械 關節自持拉鉤(二齒和三齒)、自持腦膜牽開器、鐙骨剪、錘頭剪、耳道刮匙、足板穿通子。套鉤夾鉗、鐙骨足板刀、砧鐙量度子、小鱷魚鉗、肉芽鉗、神經剪刀、小剝離子、各種長度直角鉤、靜脈壓迫器、絕緣雙極電凝鑷子以及常規外科器械、拉鉤、血管鉗、剪刀、剝離子、鑷子、持針鉗、各種縫針、縫線及無損傷縫針等。

8 手術方法

8.1 內淋巴囊分流術

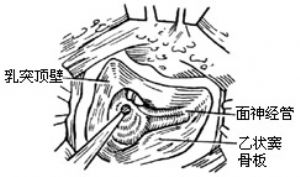

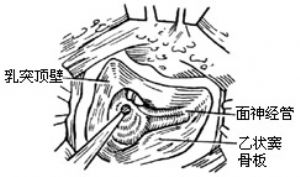

1、耳後皮膚切口,用電鑽磨除乳突皮質及氣房,形成較寬敞的乳突腔。磨薄外耳道後壁,確認水平和後半規管,不擾動鼓竇入口的粘膜及砧骨。充分去除竇腦膜角的氣房。儘量磨薄乙狀竇表面的骨質,直到能透露紫藍色的乙狀竇爲止。用直角小鉤小心掀去骨壁,以顯露乙狀竇。取骨蠟填充在乙狀竇表面,可將隆起的乙狀竇壓下(圖1)。

2、將面神經乳突段骨管的輪廓用電鑽磨出,並去除骨管後的氣房,這是尋找內淋巴囊最簡捷的方法,國內淋巴囊的起始部分直接在面神經乳突段骨管的深面。

3、用金剛石鑽頭廓出後半規管,去除乙狀竇和後半規管之間的骨板,以暴露後窩的腦膜。取一把扁薄的小剝離子伸入後半規管深面,將腦膜輕輕壓下。除了內淋巴管的出處,腦膜是極易被壓下,而與骨質分開的。由此確認前庭導水管開口處的內淋巴管,再向後半規管的外下側追認內淋巴囊。內淋巴管和內淋巴囊是色白、質地較鄰近腦膜稍厚的組織。

4、用微鉤刺入內淋巴囊的外側囊壁,輕輕將囊壁提起,用微剪將其剪開,顯露內淋巴囊內的囊腔。在囊腔內插入微剝離子,可探明囊腔是否閉鎖或粘連。通常囊的內壁平滑且有光澤。

5、分流內淋巴囊內液體(即內淋巴液)的方向有二處:橋小腦池和乳突腔。分別稱橋小腦池內向引流(蛛網膜下腔引流)和乳突腔外向引流。

(1)橋小腦池內向引流:在切開內淋巴囊的外側囊壁後,再用微剪剪開內淋巴囊的內壁。切開口長1-1.5mm。向內偏上方向導入直徑爲1mm,長15-20mm的硅膠管。按這樣的插入深度,管的內端已靠近橋小腦池,將管的外端夾在內淋巴囊腔內。爲防止硅膠管從囊腔脫落,管的外端應預製成喇叭形狀的擴大口,口的直徑大於內淋巴囊內壁的切開口,至少2.0mm。並用9-0或10-0無損傷縫線將其縫合在內淋巴囊壁上,使之固定。取一片筋膜蓋沒內淋巴囊外壁的切口。乳突腔內用腹壁脂肪組織墊沒。小心止血,以防止術腔內血腫形成。放置引流條,縫合皮膚。

(2)乳突腔外向分流:剪開內淋巴囊的外壁後,將囊壁向兩旁分開。取0.1mm厚的硅膠薄剪成“箭”形、將“箭”的尖端插入囊內,方向指向內淋巴管。“箭”的尾部留露在囊壁外。向乳突腔分流內淋巴液的裝置,還可用硅膠管、帶硅膠海綿的特氟隆毛細管(morrison,1978)及活瓣式單向分流管(arenberg,1979)等。

有關上述內、外分流方法的臨牀效果大體近似,何者最佳目前還沒有結論。有些見解有一定根據,可資參考。人類內淋巴液總量公2.7μl,處於穩定性低壓狀態。而橋小腦池蜘網膜下腔壓力的變異很大。坐位時壓力最低,爲-0.49kpa,平臥低頭位時壓力最高,爲34.3kpa。這個事實對內淋巴液壓的穩定性問題,但乳突腔創面癒合可能使內淋巴囊的引流口閉鎖。利用附帶硅膠海綿的特氟隆毛細管進行分流,有自動吸液,防止引流口阻塞的功能,可能比較合適,但尚缺乏有力佐證。

由於內淋巴囊與半規管、腦板、砧骨、乙狀竇和面神經管毗鄰,手術時有可能誤傷鄰旁構造,產生相應的併發症。防止併發症的關鍵是,術者對顳骨的有關解剖應很熟悉,謹慎操作,以下幾點可供術者參考:①用金剛石鑽頭磨除內淋巴囊表面的骨質。如使用切割鑽頭會造成內淋巴囊壁的損傷,造成組織辨認不清,不易置放分流管;②向橋小腦沁送入分流管,需謹慎小心,遇有蛛網膜下腔粘連,不宜強行插入;③乳突腔過窄者,宜用骨蠟填壓使乙狀竇隆起部下陷,以增大視野,切忌盲目操作;④嚴格遵循無菌操作,術後使用適量抗生素,防止傷口感染及腦膜炎;⑤充分止血,防止術腔內形成血腫。腦膜及內淋巴囊等表面的出血宜用雙極電凝止血,電流強度應偏弱,以免灼傷過深,日後發生囊腔粘連。單極電凝會使腦膜破裂,發生腦脊液漏或內淋巴囊腔廣泛粘連而閉鎖。

8.2 顱中窩進路前庭神經切斷術

1、在耳屏前切開皮膚向上,至耳輪腳水平斜向前約7cm。切口下端略低於顴弓起點(圖2)。用血管鉗夾住頭皮出血點。每邊3-4把足夠止血。取紗條串連一旁血管鉗的鉗環,用力牽拉可將切口旁的皮膚拉開。另用一把皮膚鉗抓住紗條,並固定於被單上。

2、作2cm×5cm的帶蒂顳肌筋膜瓣(圖3)。瓣基在顳下窩即顴弓深面。電凝所有出血點,較粗的小血管用絲線結紮。從骨面將顳肌筋膜瓣連同骨膜翻起,置切口外用粗絲線牽引固定(圖4)。肌瓣兩旁肌肉用自持大拉鉤牽開。

3、向切口下端繼續分離軟組織,暴露顴弓根上緣,置入自持小拉鉤。顴弓根上緣與巖上平面幾乎在同一水平面,充分暴露顴弓根,並用拉勾牽開組織。

4、在連續沖洗和吸引下,使用切割電鑽,以顴弓根爲中心作3cm×4cm骨窗。顳部骨質厚薄不勻,偏下較薄。電鑽沿骨窗畫線作骨槽,注意抵近硬腦膜時留下一層菲薄透明的骨質,切勿損傷腦膜,形成裂孔(圖5)。待四邊骨槽形成後,取中隔剝離子插入骨片與硬腦膜之間,用力輕輕抬起,取下骨片,浸泡的生理鹽水內保存(圖6)。骨槽邊緣不整齊的棱角或骨刺用小咬骨鉗修去。骨槽周邊硬腦膜稍予分離,腦膜與顱骨的交通血管電凝止血。顱骨骨髓腔滲血可用磨下骨粉浸纖維蛋白粘合劑貼敷,壓以鹽水棉片止之。

5、用雙極電凝封閉硬腦膜表面較粗血管,在無血管處切開1mm,放出少量腦脊液。在手術顯微鏡下,細細分離巖平面上的硬腦膜,電凝巖骨與硬腦膜的交通血管。由外往內有二處較明顯的隆起,第一隆起爲鼓室天蓋,第二爲弓狀隆起。除巖鱗縫處腦膜與巖骨愈着較緊外,其餘部分均易分離。內聽道平面居弓狀隆起前內側,恰在內聽道之上。巖淺大神經是追蹤膝狀神經節和面神經的樗。如巖淺大神經溝-面神經裂靠近內聽道平面,便於定位。可是面神經裂一般偏前內,抬起這部分腦膜會有較多靜脈性出血,所以,巖淺大神經不是理想的定位標誌。過前顯露棘孔和腦膜中動脈作爲定位標誌更無必要。

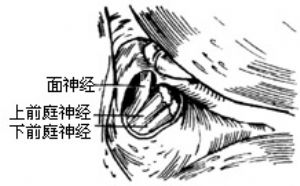

6、置放腦膜牽開器,器座固定在顱骨骨窗上。器座有專門裝置調整腦板的插入深度,上抬腦膜的角度和前後位置。調節適當可最小限度減輕對顳葉的牽拉。使用神外科通用腦膜拉鉤或腦板,會因固定不穩,而不便鏡下操作,顳葉牽拉的程度也難以控制,容易被壓傷。如果氣化良好,弓狀隆起對比不明顯,可以外耳道延長線爲中軸將腦板放置在假定內聽道平面上(必要時可先磨開第一隆起鼓室天蓋,以錘骨頭引虛線向內1.5cm左右作爲內聽道平面中軸)。用金剛石鑽頭磨除氣化骨質,可見上垂直半規管骨囊的輪廓,進一步磨薄骨質可隱約顯出透藍的管腔-“藍線”。內聽道平面處在藍線前端60°夾角虛線範圍內。此時可再調整腦板,放置在內聽道平面內側。注意硬腦膜與骨窗巖閏面交界線的距離不超過1.0-1.5cm,這是腦膜上抬最大允許距離。去除鼓室天蓋和迷路上骨質,可使腦膜上抬距離儘可能小(圖7)。以藍線前端內線60°線作爲內聽道定位區(圖8)。用金剛石鑽頭磨除此區骨質,即內聽道上壁可顯露硬腦膜。向外磨至內聽道基部,可見縱隔(bill隔)、面神經骨管的開口(內聽道孔)及出內聽道將進入迷路的一小段上前庭神經。顯露這些組織要將上壺腹和耳蝸基圈之間的內聽道基部外側的懸骨磨去。這相當於上壺腹之前面神經鼓段之內,耳蝸基圈和面神經迷路段之後,內聽道基部之餐不到4.0mm寬之範圍。手術精確性是成功的關鍵,熟練謹慎地使用金剛石鑽頭細細磨出面神經、耳蝸和半規管等骨性標誌,而又不穿破骨質造成任何細微損傷。

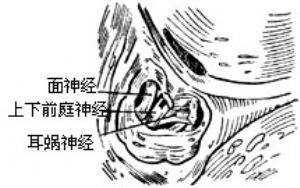

7、切開內聽道硬腦膜(圖9),可見面神經和上前庭神經並行排列至bill隔。面神經上行至面神經骨管,常可見到面神經入管前有一環形白色束帶。前庭神經則由內聽道基部和骨迷路。在內聽道內,面神經居前,前庭神經居後,兩神經之間有吻合支(圖10)。用直角細鉤繞入上前庭神經之下,輕輕提起,切斷吻合支(圖11)。藉助細吸引管吸住上前庭神經,用神經小剪刀靠外側先剪斷神經,再用直角小鉤提起下前庭神經和單一神經(只支配下壺腹的前庭神經分支)。近心切斷在神經節內側,該處上下前庭神經已併合(圖12)。取下神經送組織病理學檢驗,以查明有無節細胞。操作時保護內聽動脈和耳蝸神經,如耳聾耳鳴嚴重,耳蝸神經也可切,以消除耳鳴(圖13)。

8、將帶蒂顳肌向顱內轉入,填塞內聽道頂壁缺口。從顳部骨片咬取一小塊覆蓋在填塞肌肉上面,兩旁擱置在巖骨上。取出術時止血用的棉花,撤去腦膜牽開器的腦板,藉助顳葉腦膜復位力量將移植骨片壓住。在近骨窗下緣用無損傷9-0或10-0線穿過腦膜與鄰近顳肌縫合,起牽拉腦膜、防止血腫形成的輔助作用。充分止血,原位復回骨片,縫合瓣旁顳肌。皮下置負壓引流管,縫合皮下組織及皮膚。接一捏扁橡皮沖洗球。球的回彈力可提供的負壓。

8.2.1 注意事項

負壓力不宜過大,容積爲60ml橡皮沖洗球即可。

8.2.2 術後處理

1、負壓引流有防止硬腦膜外血腫形成的作用,根據術後引流液含血程度,以是否轉清來確定負壓的時間。術後8-12h液體開始轉清。

2、術後1-3d眩暈明顯,頭運動伴噁心或嘔吐,以後一天比一天好轉。通常1周左右,病人可起牀扶持行走,3-4周可恢復如常。五、六十歲以上可能會有代償不全,即運動不穩感,可達數月之久。年輕人在疲勞或行走過快時也會有不穩感,這種情況主要取決於術耳術前前庭的殘存功能。術前變溫試驗良好,術後不穩感比較嚴重持續時間延長。反之,變溫試驗反應消失或明顯下降的要好得多。

cawthorne提出頭部作功法,幫助術後一側失去前庭功能恢復正常。其步驟是:①作上下、左右注視,雙目注視一臂距離的手指,以約一尺遠近來往各20次。②張腿,頭前後傾仰,左右擺動各20次。眩暈減輕,可閉眼擺動。③坐位聳肩,左右擺肩,彎腰拾物各20次。④張目和閉目作坐立運動各20次,左右手擲接高於眼平面的小球各20次。⑤張目、閉目室內走動和上下臺階各10次。上述動作由慢而快,全部動作約在15-20min做完,每日2次。

鏈黴素雙耳前庭功能減退引起的運動失調,補償總是不完全,持續時間很長,常訴走路視物晃動(dandy綜合徵)。所以有鏈黴素應用史及對耳前庭功能不良的,手術需慎重考慮。

8.3 其他進路的前庭神經或第ⅷ腦神經切斷術

1、耳道-耳蝸進路第ⅷ腦神經切斷術 當聽力已降到非實用水平,眩暈頑固存在,同時耳鳴嚴重使病人煩惱困擾不已,可施行耳道-耳蝸進路第ⅷ腦神經切斷術。尤其是對不完全性迷路破壞術(卵圓窗迷路切開術,水平半規管迷路切除術)後,眩暈耳鳴仍持續存在的更適用。對比乳突-迷路進路耳蝸前庭神經切除術,本手術比較省時,術野小,腦脊液漏預防措施比較簡單,也能探查內聽道除外聽神經瘤。

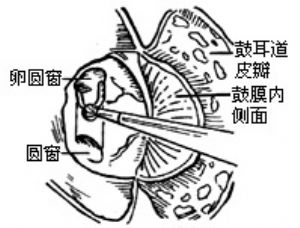

(1)耳後切口,作肌骨膜瓣及鼓耳道皮瓣。用電鑽擴大外耳道,顯露面神經水平段,摘除砧骨,檢查面神經管有無裂開或缺失。如果面神經無骨管保護,務需當心手術器械誤傷。

(2)在圓窗膜下方進入2mm,確認後壺腹神經,磨開鼓岬,使卵圓窗和圓窗連通(圖14)。用4mm長直角鉤從面神經下方挑除橢圓囊,追蹤後壺腹神經(單一神經)至內聽道基部,去除橫嵴(圖15)。將內聽道外端輪廓用電鑽磨出,可見面神經迷路段自上向後下進入內聽道。這一步驟至關重要,確認面神經方可防止誤損面神經,且又能把面神經作爲識別耳蝸前庭神經的標誌。

(3)切開內聽道硬腦膜,放出腦脊液。在面神經和前庭神經之間有明顯界面,耳蝸神經在面神經下方進入耳蝸。切除上前庭神經和耳蝸神經,取2-3mm長前庭神經,連同神經節送病理檢驗(圖16)。至此可見面神經內聽道段居高位斜下,耳蝸神經及下前庭神經的斷端位後半區(圖17)。

(4)取少量脂肪組織和顳肌填充內聽道,阻止腦脊液漏。中耳腔用顳肌塞滿,將鼓耳道皮瓣蓋在肌肉上面(圖18,壓以明膠海綿及含有抗菌溶液的棉球和紗條。縫合耳後切口。

術後有92%病人眩暈明顯減輕或消失,80%耳鳴消除。本手術也適用於鐙骨切除併發全聾,眩暈和嚴重平衡障礙,約有54%病人的平衡失常得到恢復。

術後過程同顱中窩進路前庭神經切除術。併發症可能有局部感染、術中誤傷面神經、內聽道修補不善腦脊液漏和繼發腦膜炎等,嚴格消毒和認清標誌,操作完善是預防併發平要點。

2、迷路進路第ⅷ腦神經切斷術 耳道-耳蝸進路第ⅷ腦神經切斷術,雖有省時和傷口小等優點,但也有其不足之處:①阻塞乳突氣房引流。②術野小,可能誤傷面神經。③留下部分迷路(半規管),如果前庭神經切斷不全,手術將失敗。迷路進路第ⅷ腦神經切斷術可以彌補這些缺點,手術更加徹底。

(1)耳後2cm切口,作肌骨膜瓣。開放乳突,磨作氣房,完成乙狀竇,腦膜和面神經乳突段等重要標誌的輪廓化。

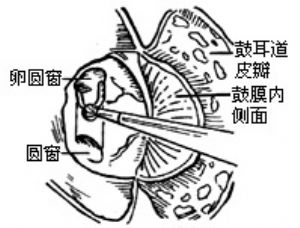

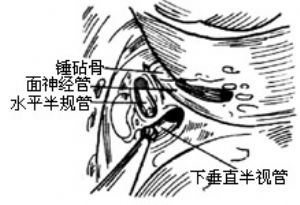

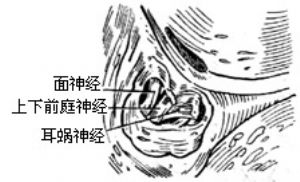

(2)確認半規管(圖19),依次磨除外,下、上半規管,到達前庭(圖20)。將內聽道上、後、下骨壁漸漸磨薄,當前庭上方,內聽道基部前上小心磨開面神經迷路段骨管,追至內聽孔。用直角鉤去除已磨成薄殼的內聽道骨壁,切開硬腦膜。

(3)循面神經向內側行至內聽門,要盡力避免一切可能損傷面神經的動作(吸引、誤鉤和電凝)。上下前庭神經居內聽道後半。切開腦膜後,首先見到的神經就是上、下前庭神經和scarpa神經節。用小直角鉤分別勾起,伸入神經剪刀切除2-3mm長一段神經送病理檢驗(有無神經節細胞)。此時可見面神經居內聽道上方,其下爲耳蝸神經(圖21)。也用細直角鉤將耳蝸神經牽向外稍稍提起,同法切除2-3mm(圖22)。

(4)用筋膜或纖維蛋白膜修復內聽道腦膜缺損。乳突腔填充壁脂肪。

(5)延長耳後皮膚切口2cm至顳部,暴露顳肌,作蒂部在前下的顳肌瓣,連用顳肌筋膜向乳突腔翻下,與乳突尖端鎖乳突肌附着端用腸線縫合固定。置負壓引流管,縫合皮膚切口。

3、迷路後內鬮下前庭神經切斷術 解剖試驗證明,從迷路後進路伸入內鏡可檢查橋小腦角區第ⅴ-ⅸ腦神經(prott,1974),安全切斷前庭和耳蝸神經,無損面神經及小腦前下動脈。

(1)全麻仰臥側頭位。置腰穿腦脊液引流管,放出少量腦脊液(5-10ml)。

(2)經乳突暴露後半規管、巖上竇和乙狀竇等標誌,去除顱後窩前骨壁,作直角形腦膜瓣,放出腦脊液(術中可在腰穿部位按需從引流管放液,以免術野液體積聚過多妨礙操作)。

(3)取關節內鏡循巖骨後面小心送達橋小腦池的外側面。用剝離子將池壁蛛網膜細細分離,開放腦池,很快就能在內聽門見到第ⅶ、ⅷ腦神經。前庭神經居外側,近術者方向。腹內側是耳蝸神經。面神經和中間神經爲前庭神經遮住。

(4)將周圍網膜小血管分開或電凝離斷,較粗小血管應仔細分離。用微剪刀切除前庭和耳蝸神經,取出內鏡。

(5)腦膜裂口處貼壓筋膜或纖維蛋白膜,填充腹壁脂肪及帶蒂顳肌筋膜,皮下置負壓引流管,縫合傷口。

這一手術需要一些特殊設計器械便於操作,操作時手執內鏡必須十分穩定,避免碰傷小腦或腦幹。本手術優點是不必牽拉小腦,視野清楚,但術者必須在屍體上反覆熟練,熟悉解剖關係,才能安全進行取得成功。

(1)作耳內或耳後切口進入外耳道。作鼓耳道皮瓣,向後擴大外耳道,充分顯露圓窗龕。向後磨除骨壁時,可能露出面神經乳突段的鞘膜,應注意避免損傷。將鼓耳道皮瓣前推,取一小片含腎上腺素的棉片覆蓋。

(2)用金剛石鑽頭磨除圓窗龕上緣,使窗膜能被完全看到。尤其是其後緣應作爲重點顯露部位。然後用微型金剛石鑽頭介入龕窩底,深於圓窗膜,並緊靠窗膜的內側附着緣磨除骨質(圖23)。磨的方向應指向後半規管的壺腹和內聽道之間。後壺腹神經的單管是以深於圓窗膜2-3mm,與窗膜內緣成30度角向後達後半規管的壺腹(圖24。只要高度不超過圓窗膜平面,是不會進入耳蝸基旋內部的。

(3)磨除深度約爲2-3mm,即可見到壺腹神經,以接近水平的方向,藏於單管內。神經色白,易於辨認,可用微銫剔除(圖25)。腦脊液可自單管流出,可用靡下骨粉填充,滴以纖維蛋白粘合劑,或以耳垂脂肪組織塞入單管及龕窩,再加骨蠟填塞。在充分止血後,回覆鼓耳道皮瓣。骨性耳道內先填以明膠海綿,近外耳道軟骨段部分加壓一小段碘仿或含抗生素的油紗條。縫合切口。

8.3.1 注意事項

在局麻下,切斷神經時病人有眩暈感,並出現旋轉性眼震。以此可作爲是否達到切斷神經目的的指示。但如病人情緒比較緊張、易激動或其他難以合作的原因,宜改用全麻。

8.3.2 術後處理

1、術後需注意神志、瞳孔、血壓、心率、脈搏的測定,以觀察有無顱壓增高可能。

3、如置放負壓管引流者,腦脊液不可引流過多,如無特殊術後3d拔除負壓管。