3 概述

盆腔內異症的手術治療分爲剖腹術及腹腔鏡下手術兩大類,方法又分保守性手術,即保留生育功能的手術,半保守治療手術,即切除子宮保留卵巢功能的手術,根治性手術即全子宮、雙附件以及病竈全部切除。剖腹術與腹腔鏡下手術孰優孰劣,爭議頗多,近年來盛行後者。Crosignani(1996)報告5年中共做216例重型的盆腔子宮內膜異位症保守性手術,其中剖腹術者149例,腹腔鏡下手術者共67例。24個月後的妊娠率前者爲62.7%,後者爲44.9%,疼痛複發率前者爲16.4%,後者爲20.3%,性交痛複發率前者爲15.4%,後者爲33.3%,大體而言,兩者效果相差不多,選擇時根據病情的嚴重程度及術者操作的熟練程度而有所側重。放射療法:有內科嚴重併發症的患者,不能承受任何類型的手術,而又疼痛難忍,只能選擇放射卵巢,降低或毀除卵巢功能,以控制病竈的疼痛及發展。

進行手術的條件包括臨牀及腹腔鏡的準確診斷;統一的分期方法;完整的手術記錄(接受保守性的手術者,必須有男女雙方的不孕症檢查記錄);標準化的治療及手術方案和足夠的隨訪時間。

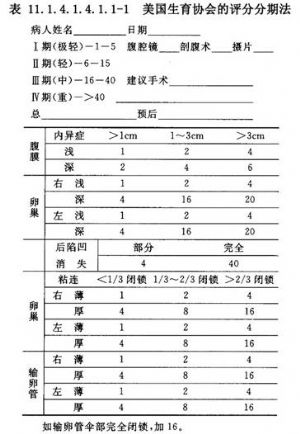

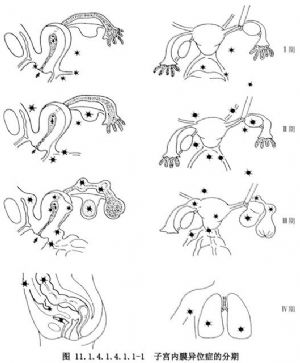

分期:將疾病輕重進行分期,對設計手術方案,評價手術效果及預估手術預後均有重要意義。國內外有多種人爲的分期法,最常用的有Acosta分期法,分爲輕、中、重三型,應用最廣,但太簡單;1985年美國生育協會經衆多的專家研究,統一應用評分分期,比較具體而明確,爲多數學者所接受,評分爲1~5分者屬Ⅰ期;6~15分者屬Ⅱ期;16~40分者屬Ⅲ期,>40分者屬Ⅳ期(表11.1.4.1.4.1.1-1)。如用簡單示意圖亦可有幫助(圖11.1.4.1.4.1.1-1)。

以保留及恢復生育功能爲目的的手術,因爲本症爲良性的疾病,大多數輸卵管較少受累,而且卵巢在清除病竈之後,留下健康的卵巢組織,重建爲新的卵巢,只要有良好的血供,仍可能保持其排卵功能,並分泌性激素。因此當病人尚年輕,未曾生育,可進行此類手術,以達到既制止疼痛,又可恢復生育功能的目的(圖11.1.4.1.4.1.1-2,11.1.4.1.4.1.1-3)。

8 關於子宮內膜異位症

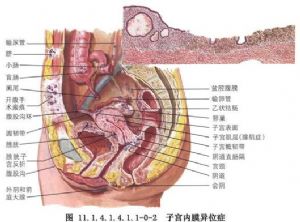

(1)子宮內膜異位症(內異症)的定義是:異位的、能接受性激素影響的子宮內膜出現在子宮腔以外的任何部位,導致劇烈的疼痛、出血、不孕等症狀。以往有的學者對內異症侷限於子宮肌層內者稱內在性子宮內膜異位症(internal endometriosis)。此種情況除痛經和不孕外,其發病機制與生物行爲與其他盆腔內異症不盡相同,故近代已將其認爲一種獨立的疾病,子宮內膜病竈分散於肌層者稱爲子宮腺肌病,成團塊者稱子宮腺肌瘤(圖11.1.4.1.4.1.1-0-1)。子宮內膜異位症約95%發生在盆腔內,故不註明發生部位者,均指盆腔子宮內膜異位症。

(2)子宮內膜異位症的播散行爲,使它可能出現在身體的任何部位,(圖11.1.4.1.4.1.1-0-2)顯示其容易發病的部位。

(3)在治療方面,雖有不少中西藥物可用,但停藥後易於復發,且有一定副反應。對有些重症患者,病竈廣泛,粘連及纖維化嚴重,藥物不易奏效,手術是必要的選擇;分剖腹手術和腹腔鏡下手術兩大類,近年腹腔鏡應用更爲頻繁,使患者減輕痛苦,縮短住院時間,治療方法傾向於綜合治療,結合藥物的應用,使病竈範圍縮小,手術易於進行,術後應用藥物可以增強療效。藥物有孕酮製劑、避孕片,產生雄激素效應的藥物以丹那唑常用,近期出現的促性腺激素釋放激素增強劑(Gn RH-a),使垂體及性腺作用降低,病竈萎縮,與手術合併應用,療效得以提高。

9 關於子宮腺肌病及腺肌瘤

(1)發病機制:本病的發病機制是子宮內膜沿着基底膜受損的間隙,向肌層浸潤,有彌散分佈或成團狀。每次行經時亦有出血,形成小島狀的巧克力小囊,或經血吸收,纖維化形成。初起時症狀不嚴重,漸漸地出現進行性加重,其痛經程度往往較其他盆腔內異症嚴重,常伴噁心嘔吐。

(2)診斷特點:

①子宮均勻增大,很少超過12周孕的子宮,在月經前較平時略有增大,有壓痛,月經過去後又恢復原來的大小。

②與子宮肌瘤較難鑑別診斷,但子宮肌瘤很少有劇烈的痛經,表面常呈不規則增大。

③在陰道B超探查時,肌瘤無論大小,常有整齊的包膜可見,而腺肌瘤即使成團狀,亦無包膜可見,在肌層內呈紊亂的結構(圖11.1.4.1.4.1.1-0-3~11.1.4.1.4.1.1-0-6)。

④多見於經產婦。

⑤除B超外,可經MRI檢查,看到子宮壁層病竈分佈情況,幫助瞭解其對藥物的反應。

(3)治療:治療本症十分困難,藥物止痛效果較差,手術止痛則難以清除子宮肌層內的病竈,切除子宮可能治癒,但對從未生育的患者,往往難以接受。近年有關於治癒重症子宮腺肌病成功的報告。如Ozaki(1999)報告1例嚴重的腺肌病患者,先用GnRH-a(leuprolide acetate)16周後,疼痛減輕,停藥後又復發,再用24周,疼痛消失,經磁共振(MRI)檢查,子宮大小已正常,病竈已局部化,手術很容易切除病竈,再用Danazol 12周後,患者受孕,剖宮產分娩一健康男嬰。又如Huang(1999)報告2例重症子宮腺肌病,先用GnRH-a(Buserelin)滴鼻3個月,疼痛減輕,停藥6個月後先後懷孕並分娩,此三例提示:①本症治療困難,不妨試用藥物與手術合併治療。②應用RnRH-a效果較佳,亦可與其他藥物合用。③MRI可幫助觀察病竈變化。當然並非所有病例均有手術局部治療的機會。近年興起子宮血管介入治療,亦有成功的病例。

10 適應症

保守性手術適用於:

1.年齡在35歲以下。

3.病竈累及卵巢,很可能在短期內迅速長大,或發生急性破裂,須作急腹症處理,或使卵巢功能遭到破壞。因此不論年齡、婚否,均應儘快做巧克力囊腫剝離術,以挽救卵巢。

11 禁忌症

1.年齡大於35歲,或卵巢功能明顯異常,如長期閉經,無排卵功能者。

2.病竈過分廣泛,周圍組織浸潤嚴重,呈冷凍骨盆或盆腔內粘連緊密者。

3.卵巢門部受侵犯,不可能恢復正常血供;或雙側巧克力囊腫直徑均大於15cm者。

4.伴有嚴重心、肺、肝、腎等疾病,不宜生育者。

12 術前準備

1.對病人的生育能力做全面的估價,包括有關的內分泌檢查,診斷性刮宮等。

2.儘可能先做腹腔鏡檢查,以明確病期,對病竈的分佈及粘連情況有初步的瞭解。

4.重症病人應注意到乙狀結腸及直腸可能受累,術前應做腸道清潔準備。疑有輸尿管粘連或受壓者,應做腎圖(同位素)檢查或做腎盂造影術;術前半小時置入輸尿管導管及導尿管等。

5.如病竈嚴重,估計不易分離者,術前先用高效孕酮、丹那唑或GnRH-a 3個月,可使病竈軟化,粘連容易分解,減少出血,但不宜服藥時間過長,致使病竈界限不清,容易遺漏。

14 手術步驟

1.切口 取臍下正中切口,長約12~15cm,爲充分暴露手術野,切口下端應達恥骨聯合上緣。

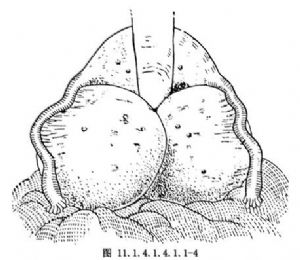

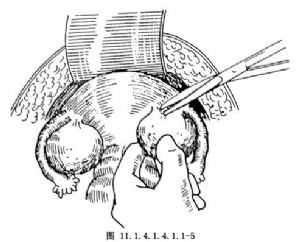

2.探查盆腔 瞭解全部病竈分佈情況,分離子宮、輸卵管、卵巢與周圍組織的粘連,儘可能恢復其自然解剖位置(圖11.1.4.1.4.1.1-4,11.1.4.1.4.1.1-5)。

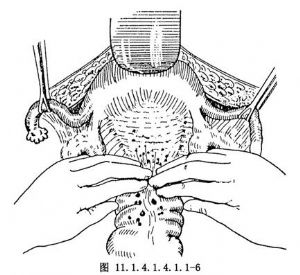

3.分離子宮後方與直腸之間的粘連,直到子宮直腸窩,暴露其中的病竈(圖11.1.4.1.4.1.1-6)。

4.卵巢子宮內膜囊腫(即巧克力囊腫)皮質層較脆,多在剝離過程中自行破裂,溢出其中巧克力樣粘稠之液體,污染手術野,應以生理鹽水沖洗乾淨,圖11.1.4.1.4.1.1-7顯示已破裂之巧克力囊腫及子宮後方的病竈。

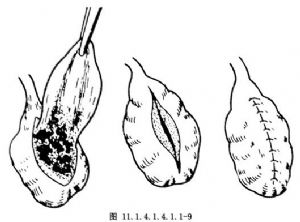

5.將在卵巢皮質下或隱藏在髓質內的巧克力囊剝出,以2號絲線縫合,或CO2激光汽化或雙極電凝,仔細止血,將血供不良呈紫色的邊緣組織修剪整齊,給予按層縫合,重新形成一個新的卵巢。此種巧克力囊有時爲單個,有時爲多個,務必除盡,否則遺留之小囊腫術後不久又會長大,導致卵巢子宮內膜異位症復發。如發現卵巢體積或張力大於正常,不能排除髓質內有隱藏的小巧克力囊時,可以用針穿刺,或在遠離卵巢門處作一縱切口,剝出病竈,進行縫合(圖11.1.4.1.4.1.1-8,11.1.4.1.4.1.1-9)。

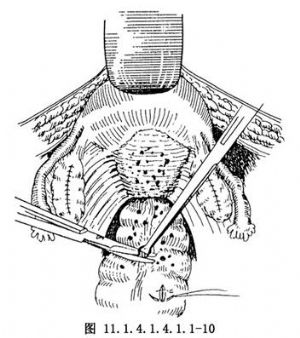

6.用銳性分離法摘除在腹膜、子宮漿膜及直腸表面的病竈,創面如有出血或粗糙面,可用細針細線縫合(圖11.1.4.1.4.1.1-10)。

7.較淺表之病竈則用電凝或激光汽化法毀除之(圖11.1.4.1.4.1.1-11)。

8.周圍病竈除盡後,仔細腹膜化,或用附近之大網膜覆蓋,儘可能減少粗糙面。

9.縮短圓韌帶 常用的有兩種方法,一是圓韌帶不太長,將其摺疊爲三段,相互之間用絲線縫合,然後將遠端縫在腹股溝環的筋膜,近端縫在圓韌帶的起點上(圖11.1.4.1.4.1.1-12)。另一種方法是圓韌帶較長,在輸卵管近端下方的闊韌帶上無血管區穿一孔,以彎鉗由後方經該孔穿出,夾持圓韌帶,穿過該孔到達子宮後方,對側用同法處理,然後用絲線將雙側圓韌帶縫在子宮後方,主要穿過子宮漿膜,有數處穿過子宮淺肌層,以加強牢度,使子宮保持在前傾位(圖11.1.4.1.4.1.1-13)。兩種方法均可以達到縮短圓韌帶,使子宮保持前傾的目的,既利於受孕,又避免與後方粘連。

10.將子宮後方與直腸間的腹膜縫上,有利於減少粗糙面,並使子宮直腸窩變淺,便於輸卵管傘端攫取卵子,有時因輸卵管及卵巢容易脫垂於後方,在該處形成新的粘連;可用一細絲線穿過輸卵管漿膜層,縫於兩旁盆壁腹膜上,使之脫離粘連最易形成之處(圖11.1.4.1.4.1.1-14),日後自然脫落。

11.手術完成後以大量生理鹽水徹底沖洗腹、盆腔,到水變清爲止,然後以20ml生理鹽水、內含亞甲基、地塞米松注射液及慶大黴黴素各1支,由輸卵管傘端注入宮腔,以達到清潔的目的,並保證輸卵管完全通暢(圖11.1.4.1.4.1.1-15)。

15 術中注意要點

1.手術的目的是清除病竈,保留生育功能,故術中應操作細緻、輕柔;子宮、輸卵管及卵巢均不宜用銳器鉗夾,以免留下滲血點或粗糙面,導致新的粘連。否則粘連形成,生殖功能受損,即意味着手術失敗。爲保障手術成功,近代學者提倡用顯微外科技術進行此項手術,顯然是明智的。

2.本症往往粘連嚴重,導致解剖學上的變異,在分離粘連時,容易傷及其他臟器,引起嚴重後果,務必十分小心。手術後往往容易再粘連,應注意預防。Mais等(1995)曾提出在腹腔鏡下手術後,用可吸收的氧化再生纖維屏障,放在子宮直腸窩及輸卵管與卵巢部位與粗糙面隔開,術後12~14周,以腹腔鏡再次探查,發現(12/16)75%的病人無粘連形成,與對照組差異明顯,此方法值得參考。

3.盆腔內病竈,呈藍色、褐色或白色不等,大小及位置不一致,白色者尤其容易忽略,應以手指觸摸堅硬者,即給予摘除,留下傷口給予縫合或電凝或激光止血。