2 英文參考

acute sinusitis[湘雅醫學專業詞典]

3 西醫·急性化膿性鼻竇炎

急性化膿性鼻竇炎(acute purulent sinusitis)是鼻竇粘膜的急性化膿性炎症,重者可累及骨質。上頜因竇腔較大,竇底較低,而竇口較高,易於積膿,且居於各鼻竇之下方,易被他處炎症所感染,故上頜竇炎的發病率最高,篩竇炎次之,額竇炎又次之,蝶竇炎最少。

3.1 急性化膿性鼻竇炎的病因

3.1.1 局部病因

1.感染和鼻腔疾病:常繼發於呼吸道感染或急性鼻炎。鼻中隔高位偏曲、中鼻甲肥大、鼻息肉、鼻腫瘤、異物或填塞物留置過久,均可妨礙竇口引流而致病。游泳時潛水或跳水方法不當,可使污水經鼻腔進入鼻竇而發病。

2.外傷:前組鼻竇,特別是上頜竇和額竇位置表淺,易受外傷而發生骨折,細菌可由皮膚或鼻粘膜侵入鼻竇。也可因彈片、塵土等異物進入而引起感染。

3.牙源性感染:上頜第二雙尖牙及第一、二磨牙的牙根,位於上頜竇底壁,當其發生牙根感染時,可能穿破竇壁,或拔牙時損傷底壁均可引起上頜竇炎,稱牙源性上頜竇炎(dentogenic maxillary sinusitis)。

4.氣壓改變:航空、潛水、登山時,可因氣壓驟變,鼻腔內發生負壓而引起損傷,稱氣壓創傷性鼻竇炎(baro-traumatic sinusitis)。

3.1.2 全身病因

過度疲勞、營養不良、維生素缺乏、變應性體質、內分泌失調, 以及患得患失有各種慢性病如貧血、結核、糖尿病、慢性腎炎等,身體抵抗力減弱,亦爲鼻竇炎的誘因,也可繼發於流感等急性傳染病後。

致病菌:常見致病菌有肺炎雙球菌、溶血性鏈球菌和葡萄球菌等多種化膿性球菌。其次爲流行性感冒桿菌、大腸桿菌、變形桿菌等。由牙病引起者多屬厭氧菌感染,膿液常帶惡臭。

3.2 急性化膿性鼻竇炎的病理改變

早期爲急性卡他期,粘膜短暫貧血,繼而血管擴張,滲透性增加,粘膜紅腫,上皮腫脹,纖毛運動遲緩,上皮下層有多形核白細胞和淋巴細胞浸潤,分泌物爲漿液性或粘液性,後即轉入化膿期,竇腔粘膜水腫及血管擴張加重,炎性細胞浸潤更爲明顯,分泌物變爲粘膿性,時間越久,充血越重,毛細血管可破裂出血,由於水腫壓迫,使血液供應不足,可發生纖毛上皮細胞壞死脫落,此時分泌物爲黃色膿液。少數病例可發生竇壁骨炎、骨髓炎和其他併發症,一般多見於幼兒。

3.3 急性化膿性鼻竇炎的臨牀表現

3.3.1 全身症狀

常在急性鼻炎病程中患側症狀加重,出現畏寒流發熱、周身不適、精神不振、食慾減退等,以急性牙源性上頜竇炎的全身症狀較劇。兒童發熱較高,可發生抽搐、嘔吐和腹瀉等症狀。

3.3.2 局部症狀

3.3.2.1 鼻阻塞

因鼻粘膜充血腫脹和分泌物積存,可出現患側持續性鼻阻塞及暫時性嗅覺障礙。

3.3.2.2 膿涕多

患側鼻內有較多的粘膿性或膿性分泌物擤出,初起時涕中可能帶少許血液,牙源性上頜竇者膿涕有臭味。

3.3.2.3 局部疼痛和頭痛

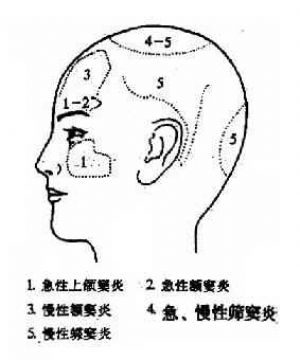

急性鼻竇炎除發炎鼻部疼痛外常有較劇烈的頭痛,這是由於竇腔粘膜腫脹和分泌物瀦留壓迫或分泌物排空後負壓的牽引,刺激三叉神經末梢而引起,前組鼻竇接近頭顱表面,其頭痛多在額部及患側局部,後組鼻竇在頭顱深處,其頭痛多在頭頂部、顳部或後枕部(圖5-1)。

3.4 急性化膿性鼻竇炎的診斷

2.較多黃膿涕[1]。

5.查體鼻黏膜充血,鼻腔較多膿性分泌物,中鼻道、嗅裂可見膿涕[1]。

3.5 急性化膿性鼻竇炎的治療

3.5.1 抗菌藥物

可選用針對球菌的藥物[1]。首選青黴素,青黴素類藥物對主要致病菌具有抗菌作用。可選用青黴素,或口服阿莫西林[2]。青黴素過敏患者可口服紅黴素、阿奇黴素、地紅黴素、克拉黴素等大環內酯類[2]。其他可選藥有口服第一代或第二代頭孢菌素、氟喹諾酮類,如頭孢氨苄、頭孢呋辛酯、左氧氟沙星;對青黴素有超敏反應患者禁用頭孢菌素,18歲以下未成年人忌用氟喹諾酮類藥物[2]。所有藥物療程爲10天以徹底殺滅病原菌,避免鏈球菌可能導致的變態反應性併發症[2]。

3.5.2 減充血劑

1%麻黃鹼滴鼻液,一次每鼻孔2~4滴,一日3~4次,應用7天以內[2]。麻黃鹼滴鼻液連續使用不得超過7日,否則,可產生“反跳”現象,出現更爲嚴重的鼻塞[2]。

3.5.3 上頜竇穿刺沖洗術

3.5.4 物理治療

4 中醫·急性鼻竇炎

鼻淵是因邪犯鼻竇,竇內溼熱蘊積,釀成痰濁所致,以鼻流濁涕量多爲特徵的鼻病,又名腦滲或腦漏[3]。主要包括現代醫學的急、慢性鼻竇炎和某些鼻炎[3]。嗅覺異常或嗅覺過敏,多屬神經或精神因素所致,原發病治癒後,嗅覺多可恢復[3]。

4.1 急性化膿性鼻竇炎的病因病機

肺開竅於鼻,鼻淵的發生與肺受邪有關;或因膽經鬱熱,上犯清竅而引起[3]。

4.1.1 肺經風熱

外感風寒,鬱而化熱,循經上犯,灼傷鼻竇,釀成痰濁;或風熱之邪襲表犯肺所致[3]。

4.1.2 膽經鬱熱

《黃帝內經素問·氣厥論篇》說:“膽移熱於腦,則辛頦鼻淵。鼻淵者,濁涕下不止也。”指出膽經鬱熱也是本病的原因之一[3]。

4.2 急性化膿性鼻竇炎的辨證治療

4.2.1 肺經風熱

4.2.1.1 症狀

多見於發病初期或慢性鼻淵因外感而急性發作,鼻塞,涕多白粘或微黃,伴頭痛、咳嗽、咯痰,苔薄白,脈浮數。檢查見鼻粘膜充血,鼻甲腫大[3]。

4.2.1.2 證候分析

風熱襲肺犯鼻,病在初期,熱勢不甚,故涕多白粘或微黃[3]。風熱灼傷鼻竇,涕滯鼻道,傷及粘膜,故粘膜充血、鼻甲肥大[3]。肺失清肅,肺衛失宣,故出現咳嗽咯痰、脈浮數等表證[3]。

4.2.1.3 鍼灸治療

治法:疏風清熱,宣肺通竅。以手太陰肺經、手陽明大腸經穴爲主。

方義:取手太陰經子穴尺澤、手陽明經原穴合谷,以宣肺清熱。迎香位於鼻旁,印堂位於鼻根,以利鼻通竅。配風池疏風解表。

4.2.2 膽經鬱熱

4.2.2.1 症狀

多見於急性鼻淵或慢性鼻淵急性發作,鼻塞頭痛,涕黃粘稠如膿樣,量多,有臭味,伴身熱口渴、大便乾燥,舌紅,苔黃膩,脈弦數。檢查可見嗅覺缺失,鼻粘膜充血明顯,且腫脹,鼻腔內可見較多膿性分泌物[3]。

4.2.2.2 證候分析

膽腑鬱熱,循經上炎,蘊結鼻竇,熏腐粘膜,故見涕黃而濁、量多有臭味、香臭不聞。熱灼鼻竅,故腫脹紅赤[3]。膽火上攻頭目,清竅不利,故鼻塞頭痛,並有身熱口渴、便燥、舌紅、苔黃膩、脈弦數等熱象[3]。

4.2.2.3 鍼灸治療

隨證配穴:兼有目眩頭痛者,加頭臨泣、百會。頭昏頭沉挾溼者,加三陰交、陰陵泉。鼻淵日久不愈者,可用小艾炷灸印堂、囟會、上星、百會、迎香等穴。

方義:風池爲膽經穴,俠溪爲足少陽之滎穴,兩穴清膽利鼻。取督脈的上星及近處的上迎香、印堂,通經活絡而利鼻竅。

4.3 急性化膿性鼻竇炎的其他療法

4.3.1 耳針療法

內鼻、腎上腺、額、肺、屏間。每次選取2~3穴,重刺激,留針20~30min,或埋撳針3~5日[3]。

4.3.2 穴位注射療法

肺俞、印堂、迎香、禾髎。每次選2穴,注入魚腥草注射液0.5ml,或複合維生素B12注射液0.3~0.5ml,隔日1次[3]。

4.3.3 三棱針療法

上星、迎香、巨髎、瞳子髎、少商。用三棱針點刺,擠壓出血數滴,隔日1次。用於實證[3]。

4.3.4 頭針療法

4.4 醫案

梁××,男,18歲。患者鼻涕多,冬季爲膿性涕,鼻塞不通3年,有時頭昏頭痛。檢查:鼻粘膜暗紅色,輕度水腫。X線攝片:雙側上頜竇透明度減低,沿竇壁內緣可見一層緻密陰影。苔薄白,脈弦滑。診斷:上頜竇炎(鼻淵)。治法:疏風清熱,化濁開竅。取上迎香用點刺法,針後打噴嚏,並由鼻孔流出數滴血,當即通氣,再針風池、合谷,用平補平瀉法,留針20min,隔日1次。共針9次症狀消失。8個月後隨訪未復發。(鍼灸集錦)