7 概述

當前,骨腫瘤外科治療的方針是“保存生命,切除腫瘤,保存肢體,重建功能,爭取部分或完全恢復勞動和工作能力”。外科治療依然是骨腫瘤綜合治療中的主要措施,首先要正確認識腫瘤的性質(GTM系統),根據腫瘤分級選擇最恰當的手術(切除)方式。

1.G級:以活檢所取標本病理學檢查,按腫瘤細胞分化程度、核的分葉形態等分爲三級。

(1)G0級:代表良性瘤,組織學檢查所見細胞分化程度高,細胞數量與基質量之比呈低比值到中比值。放射學檢查影像瘤體邊緣清楚,無包膜(殼)的穿破,手術中發現腫瘤的包膜完整,無衛星腫瘤竈與跳躍瘤竈發現。

(2)G1級:代表低度惡性腫瘤,在組織學和X線分級上均屬非活動性及非侵襲性徵象,臨牀上觀察腫瘤生長緩慢,但在腫瘤周圍的反應區內已有小的囊外衛星瘤竈,偶爾(約10%)也可有遠處小的轉移。

(3)G2級:代表高度惡性腫瘤,組織學檢查常能發現多數瘤細胞核的分裂及低分化,因而基質甚少而不成熟,呈高惡性細胞相,即退變、多形性而且濃染。在放射學上的表現爲明顯的侵襲相。血管造影顯示新生血管供給豐富包繞瘤體。臨牀觀察腫瘤生長迅速,有衛星竈和跳躍病竈,且常有遠處部位的轉移(40%~50%),特別是肺部轉移率高。

2.T級 人體各部分對腫瘤的擴散有其天然屏障(解剖結構),例如骨的皮質、關節的軟骨、關節囊、肌肉的筋膜、肢體的皮膚等,構成各部位的解剖間室(compartment)。因此,按腫瘤向周圍浸潤的解剖範圍又可分爲T0和T1級。

(1)T0:表示腫瘤侷限於骨內,尚未擴展到該部位的間室以外。

(2)T1:表示腫瘤已擴展至骨外,原瘤或衛星病竈已進入反應區內,但病變區與反應區兩者尚在同一個解剖間室之內,如反應區已經擴展至間室的屏障以外(包括筋膜的表面或突出筋膜腔外),或腫瘤病變的反應已侵及該間隙內的大神經或血管束,均屬間室外病變。

3.M級 肉瘤無論發生區域性或遠部器官的轉移,都標誌着預後不良。根據腫瘤有無轉移,又可分爲M0和M1級。M0代表無區域性或遠距離的轉移;M1代表已有區域性或遠部的轉移。

8 適應症

骨腫瘤刮除術適用於:

1.侷限於骨內的良性腫瘤或瘤樣病變,如骨囊腫、動脈瘤樣骨囊腫等。

2.四肢長骨鄰近大關節骨端的Ⅰ、Ⅱ級骨鉅細胞瘤;或X線片顯示溶骨性破壞雖較廣,但仍有完整的骨包殼;或雖在X線片上顯示有骨膜的反應和骨皮質突破,甚至已發生病理骨折等惡變徵象,但活檢病理報告仍屬Ⅰ~Ⅱ級腫瘤。

3.原爲骨鉅細胞瘤經第1次刮除術治療後,局部又復發,而病理活檢報告仍屬Ⅰ~Ⅱ級無惡變者;此外,內生軟骨瘤,軟骨黏液樣纖維瘤,某些骨纖維異樣增殖症等。

12 手術步驟

1.切口 多選該部手術常規直切口或典型入路切口,如肩肱部的Kocher切口,上臂的前外側切口,前臂的背側或尺、橈側切口;髖及大腿的前外側切口,脛骨的前內側或前外側切口等。

2.從肌間隔之間分開直達顯露病骨段,注意保護鄰近的重要神經、血管等組織。縱向切開病變部的骨膜,用骨膜剝離器從骨膜下推開,清楚顯露病段骨皮質。

3.根據病骨段的範圍,用鑽孔法或銼除法開窗,注意勿用暴力敲打,以免造成骨折。骨開窗的範圍應適應病變的範圍,通常不宜太小,寬2~3cm,暴露病變的全長,才能充分顯露瘤腔,開窗也不宜過大,造成過多骨缺損而發生病理性骨折。在骨開窗之前應先用幹紗布將周圍組織保護好,避免受到刮出組織或瘤細胞的污染(圖3.13.2.1-1)。

4.開窗後,如系骨囊腫,多半有黃褐色或黃綠色的黏稠液溢出,應立即用吸引器吸淨。如爲動脈瘤樣骨囊腫,內含物爲全血及血管化的鬆軟組織;嗜依紅肉芽腫則爲米白色的纖維結締肉芽樣的組織。搔刮骨囊腔內容物時,一般先用大刮匙大量刮除內容物後,再用小刮匙刮除殘餘囊壁組織,特別是有的骨嵴的溝縫中易被忽略和殘留部分組織。囊腔兩端刮除的是:近關節端刮至正常海綿質松骨,骨幹端刮至正常的骨髓組織。骨周圍或骨腔內的反應性骨增生與腔內的骨嵴,雖不是病變或瘤組織本身,但如有可疑也可用骨銼鑿除。

5.骨囊腫腔經刮除至外觀確實已乾淨後,可用生理鹽水反覆沖洗、吸盡、然後用無菌紗布暫時塞囊腔壓迫止血(圖3.13.2.1-2)。

6.刮除術中囊壁處理是否徹底與腫瘤是否復發關係極大,以往單純刮除術複發率可高達50%~90%,故囊壁的滅活是刮除術必不可少的步驟,常用的方法有:①據1993 Steven Gitelis用石炭酸甘甘油(12.5%~50%)塗搽燒灼囊壁約1min。然後用75%乙醇稀釋塗搽1~2遍,再用生理鹽水反覆沖洗乾淨。②0.1%硫柳汞或10%甲醛塗搽囊壁滅活1~3次,然後用75%乙醇擦淨,生理鹽水沖洗。③液氮冷凍,使瘤腔內溫度降至-20~-140℃滅活瘤壁。④50%氯化鋅燒灼囊壁滅活。

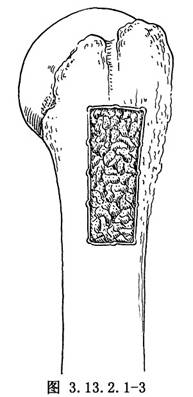

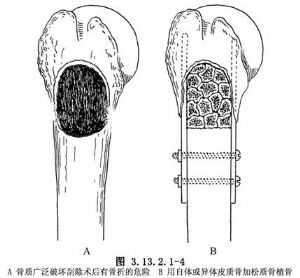

7.瘤腔滅活和沖洗後,腔內骨缺損可植自體骨,異體骨(包括異體脫鈣骨DBM及BMG),或填塞骨水泥羥基磷灰石(HA),珊瑚羥基磷灰石人工骨等,填入時可加入適量抗生素,囊腔均應填滿,原開窗所取的骨蓋也不必蓋回,令其開放有利於骨外軟組織或骨膜的新生血管長入成骨(圖3.13.2.1-3,3.13.2.1-4)。

13 術中注意要點

1.手術在止血帶控制下施行,要嚴格掌握縛扎部位、壓力、時間,防止止血帶合併傷。

2.囊腔的開窗要夠寬夠長,刮除滅活一定要做得徹底。