6 概述

頸椎脊髓損傷發生四肢癱,病情嚴重,常發生呼吸系統併發症,病死率高,對其治療刻不容緩。頸脊髓損傷有完全性脊髓損傷、不完全脊髓損傷、脊髓半橫斷傷(Brown Sequard syndrome)、中央型脊髓損傷(central spinal cord injury)、前脊髓損傷(anterior spinal cord injury)、後脊髓損傷(posterior spinal cord injury)以及無骨折脫位脊髓損傷等類型。不同頸椎的損傷類型其手術治療適應證也不同。例如,由頸椎爆裂骨折或頸椎間盤損傷後突壓迫脊髓引起的前脊髓損傷或中央型脊髓損傷,需行頸椎前減壓手術治療,而頸椎後伸損傷所致的中央型脊髓損傷或前脊髓損傷,則需頸椎後路減壓手術。

常見的寰樞椎損傷有寰椎骨折,樞椎懸吊骨折,寰樞椎脫位及齒狀突骨折寰樞椎脫位等。合併脊髓損傷多爲不全截癱。因完全截癱呼吸近於停頓,如未及時救治,難以送到醫院治療。寰椎骨折及樞椎懸吊骨折常不伴有脊髓損傷而無需手術治療。

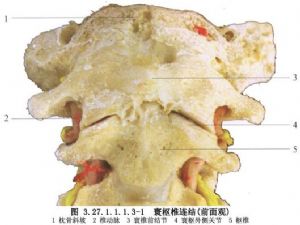

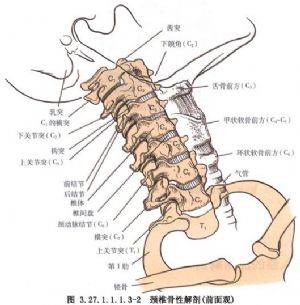

手術相關解剖見下圖(圖3.27.1.1.1.3-1,3.27.1.1.1.3-2)。

7 關於外傷性截癱

外傷性截癱(脊髓損傷)的發病率,據北京市5年回顧調查,每年約爲6.7/100萬人。隨着交通運輸、工農業生產的發展,發病率有增加的趨勢,在一些發達國家,發病率每年高達30~45/100萬。由於對脊髓損傷病理改變的認識,手術治療日趨積極。

7.1 1.外傷性截癱的傷因與病理(Etiology and Pathology of Traumatic Paraplegia)

外傷性截癱的傷因有多種,最常見爲脊柱骨折脫位損傷脊髓,其次還有火器傷、銳器傷及胸腹主動脈大血管損傷等所致。不管何種傷因,瞭解其解剖及病理改變,對手術治療及預後判斷都很重要。

(1)閉合性脊髓損傷:即脊柱骨折脫位所致脊髓損傷。其病理改變根據動物實驗與20世紀90年代多家臨牀病理解剖所見,從重到輕有以下四種:

①脊髓橫斷:多由脊椎嚴重脫位所致,脊髓在解剖學上橫斷,組織學上斷端出血壞死,病人完全截癱且無恢復,臨牀上尚無成功之修復方法。

②完全性脊髓損傷:表現爲完全截癱,解剖學上硬膜及脊髓完整或脊髓有挫裂傷,組織學上早期有中央灰質出血、組織水腫、毛細血管損傷、組織缺血缺氧。加以神經遞質、神經肽、自由基等改變,病理改變繼續進行性加重,3~6h灰質中神經細胞退變崩解,12h灰質可碎裂,白質出血並有神經纖維退變,24h中央灰質壞死,嚴重者白質也開始壞死,以後則壞死軟化形成囊腔,而膠質增生,6周時則全段脊髓可膠質化,周邊可殘留少量神經纖維。由於脊髓受損傷嚴重,中央出血至壞死進展迅速,對此種全癱病人治療,只有在6~12h之內,周圍白質神經纖維未退變壞死之前,採取有效措施,才能使白質中退變中止,保留部分神經纖維,從而獲得部分神經功能恢復。延遲治療則此種截癱均成爲不可逆損傷。

③不完全脊髓損傷:其脊髓損傷較輕、中央灰質出血,神經細胞退變,白質損傷輕重不等,但均不進行性加重。臨牀多爲不完全截癱,在正確治療下逐漸恢復,但不能完全恢復脊髓神經功能。組織學上灰質及白質均有退變壞死,但有部分正常白質神經纖維存在。

④脊髓輕微損傷或脊髓震盪:臨牀表現爲不全截癱,迅速出現功能恢復,在6周之內完全恢復正常。其組織學上灰質有少數出血竈,在6周之內恢復正常,幾乎見不到神經細胞及神經纖維的退變及壞死。

(2)脊髓火器傷:除投射物穿入椎管直接損傷脊髓外,椎管壁、椎體及椎旁彈丸傷,系以其衝擊壓力波損傷脊髓。脊柱穩定性多未遭受破壞、脊髓損傷病理基本與閉合脊柱損傷者同。

(3)脊髓缺血損傷:脊髓前動脈和(或)根動脈損傷,致脊髓缺血損傷,此可由脊柱損傷所引起,多見於下胸段及胸腰段損傷,亦可由主動脈破裂等損傷引起。缺血性損傷難於恢復。

(4)脊髓壓迫損傷:脊椎骨折脫位或椎板骨折下陷,除外傷之瞬間損傷脊髓外,移位的骨折塊或椎體可持續壓迫脊髓,壓迫愈重愈久,愈難恢復。

(5)銳器刺傷:刺刀、匕首等刺傷脊髓,可致脊髓部分橫斷或全斷。

由脊髓損傷的病理改變過程來看,對脊椎骨折脫位損傷脊髓,應儘快復位,解除脊髓壓迫。

7.2 2.術前檢查(Preoperative Examination)

對外傷性截癱病例,以現代方法進行檢查,對決定手術選擇、入路選擇等,甚爲重要。

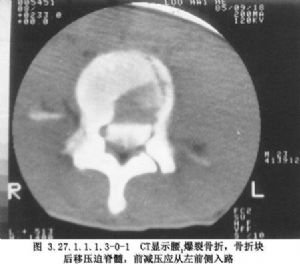

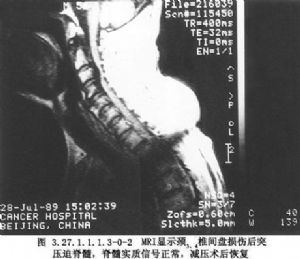

X線片檢查可明確脊椎損傷類型,有無爆裂骨折、脫位程度,脊柱後弓角度數及椎體壓縮程度。CT檢查可顯示椎體爆裂骨折(圖3.27.1.1.1.3-0-1),骨折塊突入椎管的程度及側別,椎板骨折下陷的程度及側別、做爲前減壓及入路選擇的依據。MRI檢查,不但顯示骨折脫位壓迫脊髓及X線片難顯出的椎間盤損傷後突壓迫脊髓,提供入路選擇依據,並且可顯示脊髓內出血、壞死、軟化、囊腔、橫斷、萎縮等改變,做爲治療及預後的參考(圖3.27.1.1.1.3-0-2,圖3.27.1.1.1.3-0-3)。體感誘發電位(SEP)及運動誘發電位(MEP)檢查有助於判斷脊髓損傷程度。脊髓造影可顯示脊髓受壓的範圍及部位,選擇性脊髓血管造影則可觀察脊髓前動脈及根動脈情況,以判斷有無脊髓血供損傷。

7.3 3.手術治療原則(Principle of Operative Treatment)

對外傷性截癱的治療,應遵守下列原則:

(1)治療時間愈早愈好:對於估計爲非橫斷傷的完全性截癱的病例,應爭取在傷後6~24h內,脊髓中心未壞死之前進行治療。對受壓的不全癱,也是愈早解除壓迫愈好,只要全身情況允許手術治療,切勿等待觀察。

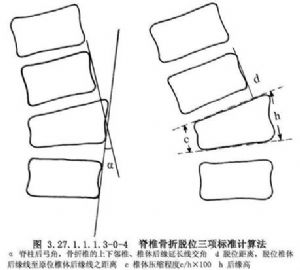

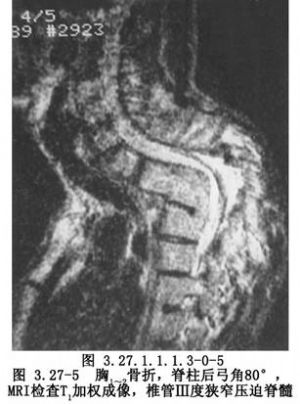

(2)整復骨折脫位,達到復位標準:即脫位完全復位,脊柱後弓角在胸椎及胸腰段小於10°,在頸、腰椎應恢復生理前突;壓縮椎體前緣高度恢復至正常的80%以上(圖3.27.1.1.1.3-0-4)。脊椎後弓角的復位還未引起應有的注意。大於正常的脊柱後弓成角,可對脊髓產生壓迫,根據脊柱MRI檢查,10°以內正常脊柱後弓角,椎管無狹窄,11°~20°後弓角,椎管發生Ⅰ及Ⅱ度狹窄者各半,21°~30°後弓角,皆發生Ⅱ度狹窄,31°以上後弓角,則發生Ⅲ度狹窄,Ⅱ度以上椎管狹窄,即可壓迫脊髓,可見整復後弓角的重要性(圖3.27.1.1.1.3-0-5)。恢復壓縮椎體前緣高度,對防止脊柱後弓角的再發甚爲重要。椎體前方楔形變復位後,如無脊柱融合,則後弓角必將復發。

(3)穩定脊柱:一般於復位後進行內固定,並酌情予以融合。內固定的方法有後固定及前固定。後固定中主要有短節段內固定Dick、Steffee、RF、AF等椎弓根螺絲固定。Luque、Harrington杆及Roy-Camille等較長段固定,已少用於脊柱骨折脫位。前固定有頸椎前鋼板胸腰椎Z鋼板等、饒書誠固定釘。各有不同適應證。

(4)脊髓減壓:骨折脫位、椎體骨折、後突及椎間盤突出都壓迫脊髓前方,因此,多需做側前方減壓或前減壓,對此種情況,行椎板切除減壓多不奏效,椎板骨折下陷壓迫脊髓,需行椎板切除減壓。只有充分減壓,才爲脊髓恢復提供條件。

(5)脊髓損傷的治療:整復骨折脫位,去除壓迫骨塊,只能除去脊髓外部壓迫。而脊髓內出血、水腫等病變進行,並不一定因除去外部壓迫而中止,在脊柱火器傷及無骨折脫位損傷,亦無外壓迫可去除,主要是脊髓內部病變的進行。對這些病例,可根據條件選擇適當方法治療脊髓,如局部冷療,脊髓後正中切開等。非手術治療方法有高壓氧及某些藥物,如大劑量甲基強地松龍等。

8 適應症

樞椎齒狀突基底骨折伴寰樞椎脫位,因齒狀突基底血運差,常發生不癒合致寰樞椎間不穩定,故需行寰樞椎前方融合術。需術前行顱骨牽引使脫位復位,即使未完全復位但脊髓受壓症狀可緩解。前方融合是可選擇方法之一。

12 手術步驟

12.1 1.切口顯露

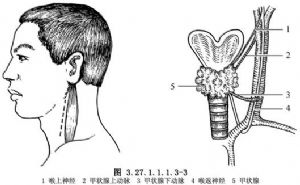

於頸部一側乳突前方沿胸鎖乳突肌前緣做斜切口,顯露頸外靜脈的上段及其分支頜下靜脈和頸前靜脈,待此兩支切斷結紮,切開胸鎖乳突肌前緣筋膜,將該肌牽向外側,顯露肩胛舌骨肌,將其切斷並縫線牽引。顯露頸總動脈鞘和甲狀腺中靜脈,將後者結紮切斷,沿頸總動脈向上分離,顯露頸外動脈,甲狀腺上動脈和舌動脈。將頸總動脈鞘稍向外牽引,顯露喉上神經並保護之。將頸前肌羣、甲狀腺、喉上神經、氣管和食管牽向對側,沿食管後壁向上分離,用小S形拉鉤將咽後壁向前方牽引,即可顯露頭長肌、頸長肌和頸椎前筋膜(圖3.27.1.1.1.3-3)。

12.2 2.顯露椎體做骨槽

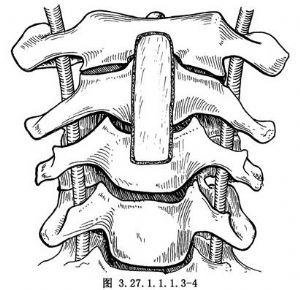

以寰椎前結節定位,用電刀於頭長肌和頸長肌之間做L形切開頸1~3椎前筋膜和前縱韌帶,用銳骨膜起子向兩側分離,顯露頸1~3椎體前方,用骨鑿鑿出1.5cm寬,0.5~0.7cm深,7cm長的骨槽(圖3.27.1.1.1.3-4)。

12.3 3.取骨

從髂前上棘後方取1.5cm×7cm,厚0.5~0.7cm骨塊和少量松質骨。

12.4 4.植骨

將植骨塊植於頸1~3前方骨槽內壓緊,留有空隙處植以松質骨。用7-0不吸收線將頸椎前筋膜和頭長肌拉攏縫合,以防骨塊移動。