6 概述

基底動脈分叉部動脈瘤發生於基底動脈頂端分爲兩側大腦後動脈的分叉部。佔所有顱內動脈瘤的2.9%~5%,佔椎-基底動脈系統動脈瘤的51%~62%。是顱內動脈瘤的直接手術中難度較大的部位之一(圖4.4.2.10-1)。

基底動脈分叉部動脈瘤的瘤頂可指向3個方向:①向前方(包括前上方),與鞍背相接,從分叉部大腦後動脈P1段發出的穿動脈在其後面,且多與瘤體分開,是這種動脈瘤中最易於處理的一種;②向上方(包括後上方);動脈瘤頂伸向下丘腦和第三腦室,穿動脈也位於其後面,可能與瘤體相粘連;③向後方,瘤頂倒向後,伸入大腦腳間窩,穿動脈位於其前面,並多與瘤壁粘連,是手術最困難的一種(圖4.4.2.10-2)。

基底動脈分叉部與鞍背的相對位置對手術中顯露動脈瘤頸非常重要。尤其當採用經額顳部入路時。分叉部與鞍背平齊者佔51%~53%,高於鞍背者佔30%~33%,低於鞍背者佔14%~19%。分叉部過高則需較多地牽拉腦才能顯露動脈瘤,過低則動脈瘤頸被後牀突遮擋,必須切除部分後牀突才能顯露動脈瘤。基底動脈分叉部動脈瘤影像學表現見圖4.4.2.10-3~4.4.2.10-5。

9 術前準備

1.應強調進行全腦血管數字減影腦血管造影,因手術時爲便於顯露動脈瘤不得不切斷發育不良的腦底動脈環的組成動脈,故術前應充分了解腦底動脈環的解剖。

3.解除病人對手術的恐懼心理,手術前晚給予鎮靜劑,防止病人因術前情緒緊張而導致動脈瘤破裂。

10 麻醉和體位

採用全身麻醉,誘導期應迅速平穩。手術開始即將血壓控制在正常偏低水平。剝離動脈瘤和夾閉瘤頸時用藥物將平均動脈壓降到(70~80mmHg)。對老年和有高血壓者,降壓不可過低。否則可致腦缺血。

11 手術步驟

基底動脈分叉部動脈瘤夾閉術常用的手術入路有三種:一是經翼點入路。此入路爲Yasargil所倡用,併爲多數神經外科醫生所熟悉。其優點是:①顳葉的牽拉少;②不致損傷動眼神經;③可在一次手術中夾閉並存的前循環動脈瘤。其缺點是:①不能看到動脈瘤後面的穿通動脈;②手術野深而狹小;③向後傾的動脈瘤處理困難;④分叉部低位者處理困難。二是經顳下入路。爲Drake所倡用,其優點是:①從側方達到動脈瘤,便於分離和保全動脈瘤後面的穿動脈;②夾閉瘤頸時瘤夾與分叉部平行,便於夾閉寬頸的動脈瘤;③手術野較淺,操作空間較大。其缺點是:①易損傷動眼神經;②顳葉牽拉較重;③不能同時處理並存的前循環動脈瘤;④不能看到對側的瘤頸和大腦後動脈P1段。三是顳極入路,是前兩種入路的中間途徑。將顳極向後牽拉比抬起顳葉的損傷輕,也具備前兩種入路的一些優點,其主要缺點是:①需切斷側裂靜脈,但一般不致有危險;②牽拉頸內動脈較重,易撕斷從頸內動脈、脈絡膜前動脈和大腦中動脈發出的小分支。選擇何種入路要根據分叉部的位置、動脈瘤的大小和瘤頸寬度以及手術者的習慣而定(圖4.4.2.10-6)。

11.1 1.翼點入路

(1)開顱:較前述的通常翼點入路的骨瓣更向下向後,要更多地顯露顳葉,以便向外側牽拉顳葉。這一入路的優點是:①比顳下入路對顳葉的牽拉少;②可從前面看到基底動脈分叉部、雙側大腦後動脈和穿動脈;③動眼神經和滑車神經損傷少;④可同時處理位於前部循環上的動脈瘤。但也有以下缺點:①頸內動脈和大腦中動脈的牽拉重;②基底動脈分叉部低於後牀突者顯露不良,必須切除部分後牀突。

(2)顯露動脈瘤:分開大腦外側裂,將額葉和顳葉向兩側分開,打開腦底諸池,根據視神經、頸內動脈和小腦幕緣的解剖關係,決定到達動脈瘤的途徑。

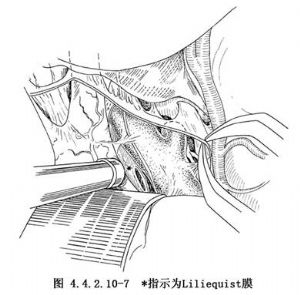

當頸內動脈與視神經之間的間隔至少有5mm寬時,可經視神經和頸內動脈之間途徑。在此間隙內打開Liliequist膜(圖4.4.2.10-7)。將頸內動脈向外側牽拉,後交通動脈也隨之向外側牽開,沿之向後分離即可達到動脈瘤部位(圖4.4.2.10-8)。

當頸內動脈與視神經很靠近,無法產生一個空隙時,可經顱內動脈與動眼神經間隙到達動脈瘤。頸內動脈牽向內側,後交通動脈也隨之牽向內側(圖4.4.2.10-9)。

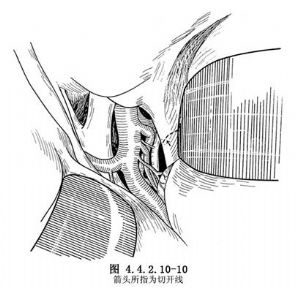

當頸內動脈與視神經之間的空隙很小,而頸內動脈與小腦幕遊離緣也很靠近時,可將顳葉牽向外側,並切開小腦幕緣以擴大空隙(圖4.4.2.10-10),從頸內動脈的外側達到動脈瘤(圖4.4.2.10-11)。

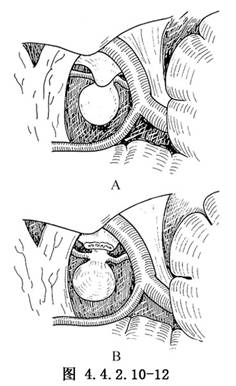

分開Liliequist膜後即進入大腦腳間池,沿後交通動脈追尋到大腦後動脈,並在後牀突的後面找到基底動脈的分叉部和動脈瘤。如果分叉部比後牀突低,則動脈瘤頸和部分瘤體被遮擋,遇此情況需咬去或用微型金剛砂鑽磨去部分後牀突,才能顯露動脈瘤頸(圖4.4.2.10-12)。

如果動脈瘤顯露不良,可根據以下情況切斷腦底動脈環的組成動脈以擴大顯露。

當後交通動脈發育不良,而同側大腦後動脈P1段發育良好,大腦後動脈遠側段主要由基底動脈供血者,可切斷後交通動脈。一般在後交通動脈的中段無穿動脈分出的部位切斷。先用兩個小型銀夾夾閉,然後切斷(圖4.4.2.10-13)。這樣由後交通動脈發出的丘腦前穿動脈分別由頸內動脈和基底動脈系統供血。

當P1段發育不良而後交通動脈粗大,同側大腦後動脈遠側段主要由頸動脈系統通過後交通動脈供血,則可夾閉切斷大腦後動脈P1段以利顯露(圖4.4.2.10-14)。

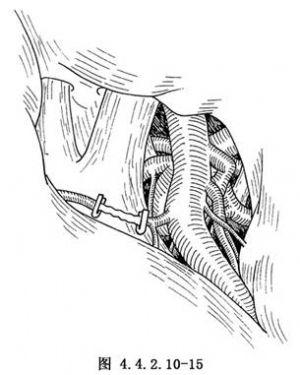

當同側大腦前動脈A1段發育不良,而對側A1段和前交通動脈發育良好,雙則大腦前動脈的遠側段均由對側A1段供血,則可夾閉切斷同側A1段,以便將頸內動脈向外側牽拉,擴大視神經與頸內動脈間的空隙以利操作(圖4.4.2.10-15)。

(3)分離動脈瘤:將瘤頸與兩側大腦後動脈和從分叉部發出的穿動脈分離。瘤頂指向前方和上方者穿動脈在其後面,用彎的剝離器將其與動脈瘤分開;瘤頂指向後方者,穿動脈在其前面,影響動脈瘤的分離;瘤頸粗大者可用雙級電凝鑷使其縮窄,這樣既便於夾閉,也有利於與周圍血管分離。

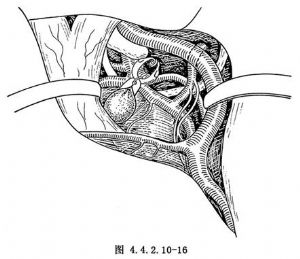

(4)夾閉動脈瘤:在瘤頸與兩側大腦後動脈之間伸入瘤夾,瘤夾的方向由前向後,距交叉部1~2mm,以免夾閉時撕破瘤頸與P1段之交界處(當瘤頸部有動脈硬化改變時易發生這種情況)。注意勿將穿動脈包括在瘤夾內(圖4.4.2.10-16)。當瘤頸處有重要動脈或其分支阻礙難以牽開時,可應用環套式動脈瘤夾,將大腦後動脈或重要分支置於環套內,然後夾閉瘤頸。

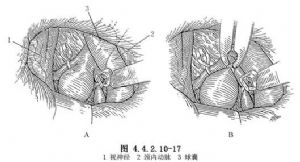

當動脈瘤較大和瘤頸較粗時,爲了防止動脈瘤破裂出血和便於夾閉,可在術前在基底動脈內置一雙腔球囊,分離和夾閉動脈瘤時將球囊充盈,暫時阻斷兩側大腦後動脈,抽空動脈瘤以利夾閉(圖4.4.2.10-17)。

11.2 2.顳下入路

Drake詳細描述了從顳下入路處理基底動脈分叉部動脈瘤。這種入路的優點是:①可直接觀察到動脈瘤的後面結構,便於分離後面的穿動脈;②可從側方夾閉瘤頸,瘤夾與分叉部平行,避免皺褶和撕破瘤頸。缺點是:①對側大腦後動脈的起始部被動脈瘤遮擋,易被夾閉;②易損傷動眼神經和滑車神經;③抬高顳葉時易損傷顳葉的底面。

病人取左側臥位,先做腰椎穿刺,在蛛網膜下腔內插入細導管,在開顱後放出腦脊液,以利顯露。

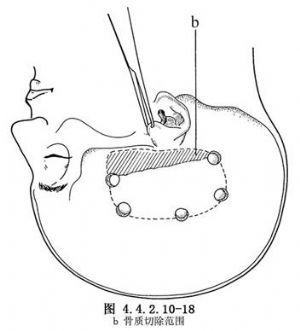

(1)開顱:右顳部馬蹄形切口,骨瓣開顱,骨窗的下部用咬骨鉗儘量咬低,直至與顱中窩底相平(圖4.4.2.10-18)。顴弓處和乳突根部的顱骨氣房如被打開,要用骨蠟封閉。在骨窗的下緣上1cm處橫行切開硬腦膜,將硬腦膜的切開下片懸吊縫合於骨窗緣的軟組織上。在顳葉的外側可見到Labbé靜脈,此靜脈向後下方走行匯入側竇。在其進入靜脈竇處用等滲鹽水浸溼的明膠海綿覆蓋,注意抬起顳葉時勿將其撕破。

(2)顯露動脈瘤:開放腰椎穿刺所插入的導管,緩緩放出腦脊液,腦即逐漸塌陷。將顳葉輕輕從顱中窩底抬起,此時可見有小靜脈從顳葉底面進入硬腦膜,用雙極電凝鑷電凝後切斷。顳葉抬高至能看到小腦幕邊緣,並看到蛛網膜覆蓋的環池(圖4.4.2.10-19)。如果蛛網膜下腔沒有血塊,蛛網膜很透明,切開蛛網膜即顯露出大腦腳和其內側的腳間池,動眼神經像一條白帶從腳間窩向前走行,小腦上動脈環繞中腦外側向後走行。充分敞開腳間池,即可顯露動脈瘤。

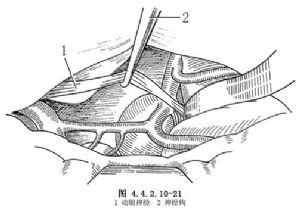

(3)分離動脈瘤,在分離動脈瘤時Drake建議將平均動脈壓降至5.32~6.65kPa(40~50mmHg),認爲這樣可以不必用暫時動脈夾阻斷基底動脈的血流。動脈瘤周圍如有血塊,應小心清除,吸引管不要直接吸到動脈瘤處,以免導致破裂(圖4.4.2.10-20)。後牀突很易看到,用腦牽開器將顳葉的內側挑起,大腦後動脈繞過大腦腳的一段,後交通動脈和頸內動脈即可顯露,其內側即爲動脈瘤的部位。從後交通動脈和大腦後動脈發出的穿動脈應仔細保護,在其內側還可看到乳頭體(圖4.4.2.10-21)。

除非基底動脈分叉部位置很低,否則不須切開小腦幕切跡邊緣即可顯露動脈瘤頸。如果分叉部位置太高,則須更多的牽拉顳葉,可造成顳葉底部損傷,因此,必要時可切除一部分顳葉底部以利顯露。沿大腦後動脈向內側追尋即可達到動脈瘤。先分離動脈瘤的前面,可能看到對側大腦後動脈和動眼神經。將瘤頸周圍的穿動脈分開,用一窄的腦壓板向後牽拉大腦腳,以顯露動脈瘤的後面,以及基底動脈和大腦後動脈的後界。用一鈍頭鉤形剝離器將瘤頸與大腦後動脈及穿動脈分開,在整個操作過程中注意勿傷及動眼神經。

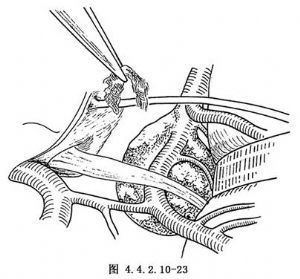

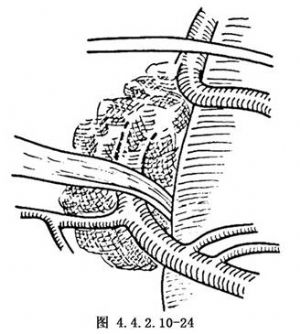

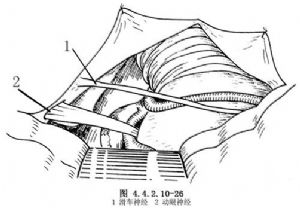

(4)夾閉動脈瘤:分離出瘤頸後即應決定應採用何種方法處理動脈瘤。如果動脈瘤頸較細,瘤頂指向前方或上方,並能與大腦後動脈分開,是夾閉瘤頸的最佳條件,選擇適合的瘤夾將瘤頸夾閉或結紮(圖4.4.2.10-22),如遇動脈瘤頸粗大,且有動脈粥樣硬化改變者(圖4.4.2.10-23),不可勉強夾閉,因組織較脆易致破裂。Drake建議用小塊細網眼紗布疊瓦樣覆蓋瘤壁以加固(圖4.4.2.10-24)。或用聚合膠被覆,但必須將動脈瘤周圍都分離出來才能包裹完全。有的病人其基底動脈分叉部位置很低,位於鞍背後面,這種情況有利的方面是:顳葉牽拉不必太高,因而損傷小,需要分離瘤頂以便包裹動脈瘤時,對下丘腦的擾亂小。但必須切開小腦幕緣才能顯露瘤頸,且夾閉瘤頸時操作也較困難。切開小腦幕時應注意避免傷及位於其下的滑車神經,這條神經緊靠小腦幕下繞過中腦外側。先用一小銳鉤將小腦幕緣提起,看清下面的滑車神經,在其後面切開小腦幕緣(圖4.4.2.10-25)。切開後將切口兩側的小腦幕懸吊縫合於兩側小腦幕上(圖4.4.2.10-26)。在以後的操作中慎勿傷及這一纖細的神經。

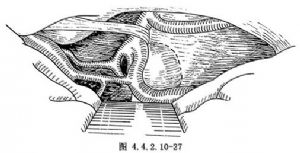

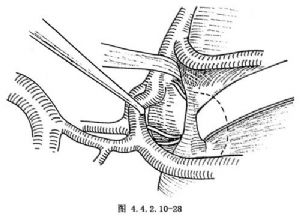

瘤頂指向後方的動脈瘤是處理上最困難的一種。動脈瘤埋於腳間窩內(圖4.4.2.10-27),必須向前牽拉大腦後動脈,向後牽拉大腦腳才能顯露出瘤頸。可在大腦後動脈之後和穿動脈之間伸入瘤夾以夾閉瘤頸(圖4.4.2.10-28)。

11.3 3.顳極入路

顳極入路的開顱步驟與翼點入路相同,只是顳骨切除更向下和向前延。電凝切斷匯入蝶頂竇的蝶頂靜脈,將顳極向後、外牽拉,顯露出小腦幕切跡,將頸內動脈向內側牽拉,即可顯露動脈瘤(圖4.4.2.10-29)。