8 概述

內側進路開放復位術(Ferguson手術)用於先天性髖關節脫位的手術治療。Ferguson認爲,2歲以下小兒阻礙股骨頭復入髖臼中心的病理因素主要是繼發於髂腰肌壓迫所致內側關節囊狹窄,在此年齡組,髖臼盂脣內翻、髖臼外側畸形和上方關節囊的繼發粘連,通常均未發展到妨礙股骨頭中心復位的程度。他採用經內收肌入路行開放復位術,用於初接受治療的2周至2歲嬰幼兒。這種進路,股骨小轉子、髂腰肌腱、內下方關節囊均更易暴露,術中切斷或延長短縮肥大的髂腰肌,切開下方關節囊,處理葫蘆狀樣緊縮的關節囊,將股骨頭復位。這是一種簡單、安全、有效的方法,而且不影響以後行骨盆側手術。但本手術不能充分顯露前上方關節囊,不能剝離關節囊與髖臼上方的髂骨粘連,也不能糾正髖臼及股骨上端骨性畸形。手術相關解剖見下圖(圖3.19.5.1.2-1~3.19.5.1.2-3)。

13 手術步驟

13.1 1.切口

從內收肌附麗點開始,沿內收長肌後緣,向遠端做長8cm切口(圖3.19.5.1.2-4)。

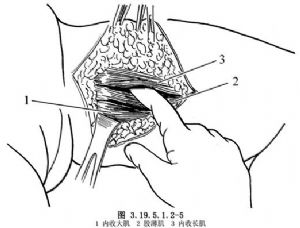

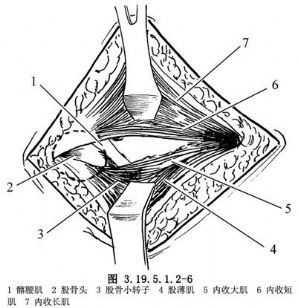

13.2 2.顯露髂腰肌腱

用手指鈍性分離內收長肌與內收大肌、股薄肌間隙,可清楚觸及股骨小粗隆(圖3.19.5.1.2-5)。分別拉開內收長、短肌和內收大肌、股薄肌,向內側推開關節囊外脂肪組織,充分顯露髂腰肌腱(圖3.19.5.1.2-6)。如顯露不夠清楚或內收肌有攣縮,可切斷內收長肌和內收短肌(圖3.19.5.1.2-7)。

13.3 3.切斷髂腰肌腱

用彎血管鉗將髂腰肌腱與關節囊分開,橫行切斷該肌腱,繼續推開其前方及上、下方的關節囊外脂肪組織,充分顯露關節囊被髂腰肌壓迫的狹窄部分(圖3.19.5.1.2-8)。

13.4 4.切開關節囊

沿股骨頸方向,切開關節囊,徹底解除髂腰肌腱壓迫所致的葫蘆形的關節囊狹窄部,必要時可做“十”字形切開關節囊(圖3.19.5.1.2-9)。

13.5 5.復位及縫合

患髖屈曲、外展、內旋,將脫位的股骨頭復入髖臼,復位後的股骨頭常撐開關節囊切口。關節囊不必縫合,也不縫合內收肌。常規縫合皮下、皮膚。