7 概述

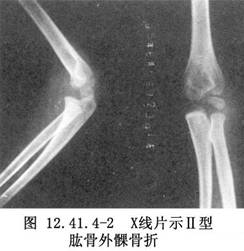

肱骨外髁骨折切開復位術用於肱骨外髁骨折的治療。在肱骨遠端骨骺損傷中發生率居第2位,多見於6歲左右兒童。早期診斷有一定困難,尤其是移位不明顯的骨折,預後較差,主要是肘關節活動度不同程度喪失,這點較肱骨髁上骨折嚴重,因爲骨折線通過關節面。分型方法有兩種,①根據解剖位置分型,由Stimson首先提出,後來Milch做了改良。MilchⅠ型系骨折線從肱骨外髁上緣外側開始,通過肱骨外髁二次骨化中心斜向內下方,到滑車外緣(即肱骨小頭滑車凹),不影響肘關節的穩定;MilchⅡ型系骨折線較MilchⅠ型整體向內側偏移,通過肱骨外髁二次骨化中心內緣,末端到達滑車頂,導致肘關節不穩定。在臨牀工作中經常遇到的是MilchⅡ型骨折。②根據骨折移位程度分型,Ⅰ型爲遠折端沒有移位,或移位<2mm,關節面連續性完好;Ⅱ型:骨折線完全通過關節面,移位>2mm;Ⅲ型:向外側完全移位並向外下方翻轉(圖12.41.4-1,12.41.4-2)。

實用小兒外科學根據肱骨外髁骨折塊移位程度分爲4型(圖12.41.4-3)。

局部解剖見示意圖(圖12.41.4-4,12.41.4-5)。

9 術前準備

常規術前檢查。

11 手術步驟

11.1 1.切口

自肱骨外髁上方5cm開始向下經肱骨外髁到其遠端2.5cm做一縱形切口,長7~10cm(圖12.41.4-6)。

11.2 2.顯露骨折端

切開皮膚、皮下組織後,在肱三頭肌、肱橈肌間隙進入,注意勿損傷橈神經肌支。分離在橈側伸腕肌與肘肌間隙,並縱行切開肘關節囊,顯露骨折端,清除關節內積血,骨折遠端與伸指、伸腕肌腱相連時不要剝離,遊離的肱骨外髁骨折片不宜切除(圖12.41.4-7)。

11.3 3.骨折復位及固定

於肘屈位將骨折復位並用巾鉗固定,特別注意骨折旋轉90°時,須將骨折遠端的軟骨面對準橈骨頭關節面,然後用2枚克氏針從遠端外側近端內側斜行穿針固定(圖12.41.4-8)。

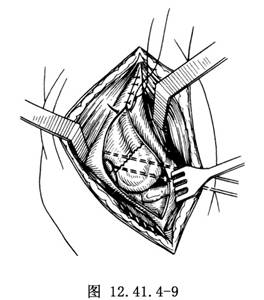

11.4 4.閉合切口

徹底止血,仔細縫合關節囊,並分層縫合皮膚切口(圖12.41.4-9)。

12 術後處理

肱骨外髁骨折切開復位術術後肘關節屈曲位用長臂石膏後託固定,術後3周拔除克氏針後改用長臂管形石膏固定2~3周,除去石膏後開始肘關節功能鍛鍊。

除了採用光面克氏針固定外,還可採用可吸收縫線或者螺絲釘將骨折固定。無論採用何種方法,將骨折解剖復位是獲得良好癒合的前提。另外,儘早手術也是治療的一個原則。因爲一旦骨痂出現,骨折線便會變得模糊不清,給解剖復位帶來困難,迫使術者不能不廣泛剝離周圍軟組織,導致預後很差。縫線固定方法發生不癒合的機率較高,螺絲釘只能通過骨折端的幹骺端部分將骨折固定(不能通過骺板),或者用於接近骺板閉合的青少年,或者用於陳舊性肱骨外髁骨折的手術。光面克氏針理想的進針點也是通過骨折的幹骺端平行穿入2根克氏針將骨折固定。但光面克氏針是可以平行或交叉通過骺板固定骨折,而不發生術後骺板早閉。因而光面克氏針是目前被廣爲採用的固定方法。