7 概述

嬰兒期僅有鼓竇,乳突尚未發育,2歲後乳突氣房逐漸發育,至6歲時乳突氣房有了較廣泛的擴展。故2歲以內的嬰幼兒一般不發生急性化膿性乳突炎,而出現急性化膿性中耳鼓竇炎。其臨牀特點爲:①全身症狀較重,發熱,體溫可達40℃以上,可發生驚厥,常伴噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀。由於2歲以內嬰幼兒的巖鱗縫尚未閉合,且中耳黏膜與硬腦膜間有豐富的血管及淋巴管聯繫,故中耳的急性化膿性炎症可影響其鄰近的硬腦膜,出現腦膜刺激徵,稱假性腦膜炎,嚴重者可引起顱內併發症;②嬰幼兒不會訴說耳痛,常表現抓耳、搖頭、哭鬧不安;③耳流膿,但由於嬰幼兒鼓膜較厚,富於彈性,不易穿孔,也可不流膿,甚至鼓膜充血腫脹亦不顯著,對這種徵象要提高警惕;④嬰幼兒鼓竇外壁較薄,並分佈細小的篩狀孔區,鼓竇內炎症可表現耳後軟組織水腫或骨膜下膿腫。當嬰幼兒患急性中耳炎時,鼓竇黏膜也常有炎症,絕大部分經抗生素治療、鼓膜穿孔或鼓膜切開膿液引流通暢後,感染得以控制而痊癒,僅有極少數病例經採用上述措施治療無效,須行嬰幼兒鼓竇切開術,其目的是清除鼓竇內病變組織,使鼓室引流通暢,預防顱內、外併發症。

11 手術步驟

11.1 1.切口

嬰幼兒乳突尖尚未發育,莖乳孔位置表淺(圖9.2.2.3-1A),因此耳後切口與成人有所不同,切口下端應止於相當於外耳道口下緣水平線上,並稍向後移,距耳廓下端附着處約1.0~1.5cm(圖9.2.2.3-1B),切開皮膚、皮下組織及骨膜。如有骨膜下膿腫、瘻管,應逐層切開。

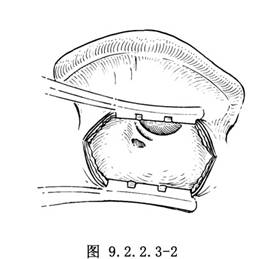

11.2 2.分離骨膜,暴露骨皮質

切口以電凝或結紮止血後,用骨衣剝離器於切口向前、後分離乳突部骨膜,前至骨性外耳道後緣,上至顳線骨嵴下緣,暴露外耳道後上棘、篩區及外耳道上三角(圖9.2.2.3-2)。此時常見篩區骨面充血、滲血、膨隆,或形成瘻管,有膿液溢出。

11.3 3.進入鼓竇

採用刮匙或電鑽於顳線下、外耳道上棘後上方篩區處,即外耳道上三角區刮(磨)開骨質層,如有骨炎、骨質疏鬆,很容易刮開進入鼓竇,嬰幼兒鼓竇常比成人淺,約距骨面2~4mm,骨壁很薄。如骨面有瘻管形成,可用探針探入腔內,用刮匙或咬骨鉗、電鑽、骨鑿去除瘻管周圍骨皮質(圖9.2.2.3-3)。

11.4 4.清除病變組織

用刮匙輕輕刮除鼓竇及鼓竇入口肉芽,小心刮除疏鬆、易出血的骨炎骨質(圖9.2.2.3-4),至顯露質硬、不易出血的骨面爲止,吸除膿液及骨屑,用溫生理鹽水沖洗術腔。

如鼓竇入口過於狹小,妨礙鼓室引流,必要時用小號刮匙伸至鼓竇入口,向前上外方,輕輕刮削以擴大鼓竇入口,但要特別小心,勿伸入上鼓室,以免砧骨損傷、脫位。

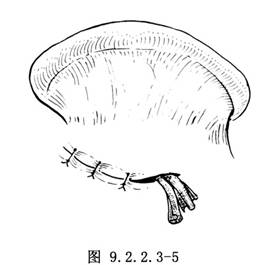

11.5 5.放置引流,縫合切口

鼓竇內鬆鬆填入碘仿紗條或引流管,一端置於鼓竇入口處,另一端留於切口處,以利引流,縫合切口上、中部(圖9.2.2.3-5)。外耳道內填入碘仿紗條,以防術後狹窄。外敷消毒紗布,繃帶包紮。

12 術中注意要點

1.2歲以內嬰幼兒乳突尖未發育,莖乳孔位置表淺,耳後切口的下端不能切至耳廓下端附着後的軟組織中,以免損傷面神經。

2.新生兒即有發育的鼓竇,而乳突氣房要2歲後逐漸發育,因此,要明確及認清鼓竇的定位標誌,記住外耳道上棘靠後稍上方的篩區及外耳道上三角,如手術進入過後、過下或過上,可損傷乙狀竇、面神經及顱中窩硬腦膜。

3.清除病變時操作要輕巧、仔細,打開鼓竇及清除病變組織一般應用刮匙就可完成,使用較大號的刮匙比較安全。注意既要清除病變組織及骨質,又不能損傷周圍的重要結構。

13 術後處理

1.平臥或側臥位。全麻者按全麻術後常規處理。

2.觀察有無眩暈、噁心、嘔吐、面癱、眼震、頭痛、發熱、局部出血等症象。

3.根據手術時從乳突所取分泌物培養情況,用足量敏感抗生素5~10d。

4.術後每日在無菌操作下更換耳外部敷料,根據滲出液情況,3~5d抽出耳道碘仿紗條,抽出外耳道紗條後注意觀察鼓膜充血腫脹是否消退,分泌物是否減少或消夫,以決定耳後是否保持引流。

5.術後5~7d拆除切口縫線。

14 述評

1.術後流膿不止 由於乳突氣房內的病竈未徹底除盡,特別是外半規管及面神經骨管周圍氣房、竇腦膜角氣房、鼓竇入口、上鼓室有殘留病變組織,致使術後持續流膿。應再次手術,徹底清除病竈。

2.出血 術中損傷乙狀竇壁或前移的乙狀竇,可出現兇猛的靜脈性大出血,應立即填入明膠海綿及碘仿紗條加壓。若傷及乳突導靜脈,出血亦多,可用骨蠟止血。術中骨面滲血,用鑽石鑽磨即止。切口及做肌骨膜瓣時出血,可用電凝或結紮止血。

3.腦脊液漏或腦膜炎 術中鑿(磨)開乳突上界位置過高或顱中窩低垂,骨鑿使用不當,致使硬腦膜損傷撕裂,出現腦脊液漏,應即時用細針線縫合硬腦膜,或以顳肌筋膜修補,滴以纖維蛋白粘合劑。在腦脊液漏的情況下,易並發腦膜炎,術後應採用通過血腦屏障的足量抗生素防治腦膜炎。

4.面神經麻痹 手術中立即發生面癱,一種可能是局麻藥浸潤到面神經,出現短暫面癱,可很快自行恢復,若爲術中清除面神經周圍氣房時,暴露及損傷面神經幹,應立即行面神經探查、減壓術。術後數日出現面癱,可能系面神經水腫,數日後可自行恢復。