2 基本信息

《全國醫療機構衛生應急工作規範(試行)》由中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會於2015年10月28日國衛辦應急發〔2015〕54號發佈。

3 《全國醫療機構衛生應急工作規範(試行)》發佈通知

國家衛生計生委辦公廳關於印發全國醫療機構衛生應急工作規範(試行)和全國疾病預防控制機構衛生應急工作規範(試行)的通知

國衛辦應急發〔2015〕54號

各省、自治區、直轄市衛生計生委,新疆生產建設兵團衛生局,中國疾病預防控制中心:

爲進一步規範和加強醫療機構和疾病預防控制機構突發事件衛生應急工作,根據《中華人民共和國突發事件應對法》、《突發公共衛生事件應急條例》等法律法規以及應急預案的要求,我委組織制定了《全國醫療機構衛生應急工作規範(試行)》和《全國疾病預防控制機構衛生應急工作規範(試行)》(可從國家衛生計生委網站下載)。現印發你們,請認真遵照執行。

附件:

國家衛生計生委辦公廳

2015年10月28日

4 《全國醫療機構衛生應急工作規範(試行)》全文

國家衛生計生委應急辦

二○一五年十月

4.1 1 總則

4.1.1 1.1 編制目的

爲保障在自然災害、事故災難、突發公共衛生、社會安全事件等突發事件(以下簡稱“突發事件”)發生後,醫療機構能迅速、高效、有序地開展衛生應急工作,最大程度地減少人員傷亡和健康危害,明確醫療機構在應對突發事件中的職責和任務,指導、規範和加強醫療機構衛生應急處置工作,特制定本工作規範。

4.1.2 1.2 編制依據

依據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《醫療機構管理條例》、《國家突發公共事件總體應急預案》、《國家突發公共衛生事件應急預案》、《全國衛生部門衛生應急管理工作規範(試行)》等,結合近年來醫療機構處置突發事件中所積累的實踐經驗,制定本規範。

4.1.3 1.3 適用範圍

本規範適用於二級及以上綜合性醫療機構(以下簡稱“醫療機構”)和院前急救機構開展的突發事件衛生應急相關工作。

4.2 2 機構職責

醫療機構和院前急救機構應建立健全衛生應急組織體系,成立衛生應急工作領導小組,下設衛生應急工作領導小組辦公室、醫院感染防控管理部門、新聞宣傳部門、後勤保障部門、衛生應急專家組、醫學救援隊等。

4.2.1 2.1 衛生應急領導小組

4.2.1.1 2.1.1 人員構成

組長由本單位主要負責同志擔任,副組長由分管負責同志擔任,組員由本機構相關職能部門負責人組成。

4.2.1.2 2.1.2 主要職責

(1)在當地政府及衛生計生行政主管部門的領導下,全面負責組織指揮、協調本單位衛生應急工作。

(2)負責建立、健全本單位衛生應急組織體系,落實衛生應急工作制度及崗位職責,組織制定本單位衛生應急預案和各項工作方案,對本單位衛生應急工作實施監督、檢查及考覈。

(3)研究決定本單位衛生應急工作的重大決策和重要事項,決定啓動、變更及終止本單位應急響應。

(4)在突發事件發生後,負責向當地政府及衛生計生行政主管部門明確受領任務,確保政令暢通。

(5)決定是否提請當地政府及衛生計生行政主管部門予以醫療技術、裝備物資等支持以及本單位向外分流患者的請求。

(6)與當地其他醫療機構及院前急救機構做好協調聯絡,確保傷病員轉運和救治工作無縫對接。

(7)指揮調度本單位醫學救援力量和資源參與醫學救援工作,實施督察指導,按規定和時限上報本單位醫學救援信息,並在任務完成後進行總結講評。

4.2.2 2.2 衛生應急領導小組辦公室

4.2.2.1 2.2.1 機構設置

醫療機構和院前急救機構應設置應急辦,或指派本單位院辦、醫務處(科)等職能部門承擔本機構衛生應急領導小組辦公室的職責,並負責本機構日常衛生應急工作。

4.2.2.2 2.2.2 主要職責

(1)在本單位衛生應急領導小組的領導下,負責日常衛生應急工作,貫徹落實衛生應急領導小組的各項決策和指令。

(2)負責編制及修訂本單位各類突發事件衛生應急預案,制定衛生應急工作制度。

(3)制定本單位緊急醫學救援隊伍的隊員選拔標準,組織開展隊員選拔工作,並定期更新隊員信息,組織隊員定期輪換。

(4)協調本單位後勤保障部門落實衛生應急所需藥品、耗材、器械、設備等物資的儲備及管理工作。

(5)定期組織本單位相關部門和緊急醫學救援隊伍開展衛生應急培訓和演練,並對培訓和演練效果進行考覈評估。

(6)接到上級指令後,按照本單位衛生應急工作預案和制度的相關要求,組織開展應急處置工作,制定具體工作方案,密切與相關部門的協調聯絡,收集彙總衛生應急相關信息並及時上報,處置結束後完成總結報告。

4.2.3 2.3 醫院感染防控管理部門

4.2.3.1 2.3.1 人員構成

組長由本單位分管負責同志兼任,副組長由醫院感染防控管理部門負責人擔任,組員由醫院感染管理及相關專業人員組成。

4.2.3.2 2.3.2 主要職責

(1)負責突發事件衛生應急處置時對醫院感染及其相關危險因素進行監測、分析並及時反饋。

(2)在開展突發事件衛生應急處置工作時,負責督促執行消毒隔離制度和消毒技術規範,提供消毒方法和個人防護技術方案。落實分級防護原則和職業暴露的處置,監測、控制和督導本單位常規防護消毒及相關臨牀科室及部門的感染控制。

4.2.4 2.4 新聞宣傳部門

4.2.4.1 2.4.1 人員構成

組長由本單位分管負責同志兼任,組員由宣傳工作負責部門指派專項負責人組成。

4.2.4.2 2.4.2 主要職責

(1)負責本單位突發事件應急處置工作影像視頻採集、新聞稿件撰寫以及新聞發佈等工作。新聞發佈應按照國家有關突發事件信息發佈的規定和要求,任何個人和部門未經授權不得擅自發布新聞消息。

(2)負責協助新聞媒體做好新聞報道工作。

(3)發揮思想政治工作優勢,有針對性地開展宣傳教育工作,激發全體人員的衛生應急工作熱情。

4.2.5 2.5 後勤保障部門

4.2.5.1 2.5.1 人員構成

組長由本單位分管負責同志兼任,組員由財務、藥劑、設備、總務、保衛等部門指派專項負責人組成。

4.2.5.2 2.5.2 主要職責

(1)負責制定衛生應急藥品、器械、設備、水電氣、車輛、通訊、食宿等需求計劃和分配計劃。

(2)做好衛生應急所需藥品、耗材、設備等物資儲備及管理工作。

(3)建立本單位突發事件衛生應急保障機制,確保經費、人力、物資等足額按時到位。

(4)做好本單位車輛的維護保養,確保衛生應急工作及時開展。

(5)做好本單位處置突發事件現場的保障工作,確保現場救援所需物資和生活保障物資充足,確保通訊聯絡暢通。

4.2.6 2.6 衛生應急專家組

4.2.6.1 2.6.1 人員構成

組長由本單位分管負責同志兼任,組員由臨牀、醫技、藥學、護理等多學科專家組成。

4.2.6.2 2.6.2 主要職責

(1)負責提供緊急醫學救援諮詢、建議和支持,制定切實可行的診治方案。

(2)接受上級衛生計生行政主管部門的調配,對其他醫療機構進行醫學救援技術指導。

(3)指導並參與日常衛生應急培訓和演練工作。

(4)參與衛生應急工作總結講評。

4.2.7 2.7 醫學救援隊

4.2.7.1 2.7.1 人員構成

根據各類突發事件特點,從本單位相關科室抽調人員組成。隊員應相對固定,並形成動態輪換機制。

4.2.7.2 2.7.2 主要職責

(1)根據工作指令,按規定時限集結並出隊;嚴格按照救治常規與技術操作規程對傷病員進行現場醫學救援。

(2)按要求參加衛生應急培訓與演練,熟練掌握各類突發事件醫學救援技術及救治流程。

4.3 3 應急準備

應急準備是有效防範和應對突發事件而事先採取各種措施的總稱。醫療機構和院前急救機構應建立健全衛生應急工作體系,重點做好本單位應急管理制度建設、應急預案建設、應急隊伍管理、裝備物資管理、培訓演練建設等各項準備工作,定期對衛生應急工作進行系統分析,及時發現本單位在應對各類突發事件能力的不足,根據分析結果有針對性地加強自身能力建設,制定並實施衛生應急工作制度及發展規範。

4.3.1 3.1 應急管理制度

爲做好各項衛生應急準備工作,應建立配套的衛生應急管理制度及崗位職責,確保工作順利開展。

4.3.1.1 3.1.1 工作內容

建立並及時完善應急預案、應急隊伍、裝備物資、培訓演練等各類應急管理制度。

(1)預案管理制度。明確本單位衛生應急預案編寫要求,建立預案評價和修訂機制。

(2)應急值守制度。明確本單位參與衛生應急值守人員職責、工作內容以及信息報送流程。

(3)隊伍管理制度。明確本單位應急隊伍隊員選拔標準、工作職責、激勵措施、補充淘汰機制。

(4)物資管理制度。明確本單位衛生應急裝備物資管理責任部門,明確各類裝備物資的採購、儲備、使用、補充等各項管理機制。

(5)培訓演練制度。明確本單位開展衛生應急培訓和演練的計劃、內容、方法、質量,並對培訓演練效果進行評價與改進。

(6)獎勵制度。對本單位衛生應急工作表現突出者,根據國家或部門相關規定予以嘉獎和表彰;在同等條件下,應當對衛生應急工作人員的職稱晉級、評先選優等方面予以傾斜。

(7)懲處制度。在衛生應急行動中,對不服從調派者,不認真履職,違反相關制度和紀律的個人和部門要予以懲處。如因失職等原因造成突發事件危害擴大,產生嚴重後果的,依法追究相關單位和當事人責任。

4.3.1.2 3.1.2 工作要求

(1)按照國家和地方相關法律法規及工作要求,結合本單位實際工作需要,建立健全各項衛生應急工作及管理制度。

(2)根據日常衛生應急準備工作實際情況,及時對相關制度進行效果評價及修訂完善。

4.3.2 3.2 應急預案建設

衛生應急預案,是爲應對各類突發事件,於平時制定的關於組織衛生應急的工作文書,是對衛生應急主要工作內容和方法步驟的具體設計,是迅速組織好衛生應急響應工作的基本依據。

4.3.2.1 3.2.1 工作內容

(1)按照當地政府及衛生計生行政主管部門衛生應急預案體系建設要求,根據醫療機構職責任務,結合本單位實際,制定衛生應急預案,主要包括自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件四類。

(2)按照預案管理制度,根據各類突發事件情況研判,定期分析評價預案內容的實用性、可行性,及時更新、增補各類衛生應急預案。

(3)在當地政府及衛生計生行政主管部門的領導下,協助制定、修訂各類衛生應急預案,或提出完善預案建設相關意見及建議。

4.3.2.2 3.2.2 工作要求

(1)衛生應急預案種類和內容應能滿足本單位實際工作需要,尤其需明確突發事件各階段的衛生應急工作流程,應包括目的、編制依據、適用範圍、組織體系及職責、信息監測和報告、應急響應、保障措施、附則等要素。

(2)預案以本單位文件形式正式發佈,應定期通過桌面推演、專題培訓、綜合演練等途徑使相關人員全面掌握。

(3)預案應定期分析評價,及時更新完善,至少每1-2年修訂1次,做好修訂記錄,實現預案的動態優化和科學規範管理。

(4)協助當地政府及衛生計生行政主管部門制定、修訂的預案,應全面考慮轄區內各類突發事件監測資料和各類衛生應急資源儲備現狀。由於醫療機構職責發生變化或其他原因影響其履行預案規定的職責任務時,應及時提出預案更新意見及建議。

4.3.3 3.3 隊伍管理

參照《國家衛生應急隊伍管理辦法(試行)》(衛辦應急發〔2010〕183號),根據當地政府及衛生計生行政主管部門制定的衛生應急隊伍管理辦法或規定,結合本單位實際,做好隊伍的管理工作。

4.3.3.1 3.3.1 工作內容

(1)應將部分衛生應急管理人員、醫療衛生專業人員、技術保障人員選拔至醫學救援隊,並根據各類突發事件任務需要增配相應專業和數量的人員。

(2)隊員要保持通訊暢通,當聯繫方式變更時,應及時告知。

4.3.3.2 3.3.2 工作要求

(1)根據本單位制定預案及當地政府及衛生計生行政主管部門統一部署要求,基於轄區內重點關注和防範的突發事件類型和發生頻率,結合本單位人力資源情況,系統分析評估本單位醫學救援隊建設需求。

(2)按照“平戰結合、因地制宜,分級負責、協調運轉”的原則,組建人員數量和專業比例適當的衛生應急隊伍。隊員應具備現場應急指揮與決策、應急管理和協調、監測預警與風險評估、現場檢傷分類和應急處置、傷員分流轉送、後勤保障等技能。

(3)嚴格依據政治素養、職稱學歷、業務能力、身體素質、心理素質等方面進行隊員遴選,接受過衛生應急培訓或參加過突發事件衛生應急處置工作者優先考慮。

(4)制定本單位衛生應急隊伍管理原則及職責分工,明確醫學救援隊隊員權利和義務、獎懲措施等。

(5)醫療機構應將衛生應急一線人員納入高危職業人羣管理,購買人身意外傷害保險;對在重大突發事件緊急醫學救援中致病、致殘、死亡的人員,參照機關事業單位工傷撫卹或工傷保險等有關規定給予撫卹保障。

4.3.4 3.4 裝備物資管理

衛生應急裝備物資是做好平時及處置突發事件時衛生應急保障工作的物質基礎。參照《衛生應急隊伍裝備參考目錄(試行)》(衛辦應急發〔2008〕207號),醫療機構平時要做好本單位衛生應急裝備物資的儲備和管理工作。

4.3.4.1 3.4.1 工作內容

(1)按照當地政府及衛生計生行政主管部門的統一部署,結合本單位所承擔的衛生應急任務,建立科學、經濟、有效的衛生應急裝備物資儲備和運行機制,滿足本單位應急工作需要。

(2)衛生應急裝備物資通常包括:醫療藥品類、醫療耗材類、醫療設備類、醫療文書類、後勤物資類、通信器材類、衛生技術車輛類、宣傳保障類等。醫療機構可根據衛生應急任務分工增配各類裝備物資。

(3)按照有關政策規定進行裝備物資籌措、採購及管理,各類標識、服裝、隊旗、通訊等要求統一。所有裝備物資納入本單位固定資產管理。

(4)根據轄區內衛生應急裝備物資的生產、市場供應、存放條件和應急需求實際,決定實物、資金、計劃和信息四種儲備形式的比例。

(5)協助當地政府及衛生計生行政主管部門制定轄區內衛生應急裝備物資管理計劃和方案。

4.3.4.2 3.4.2 工作要求

(1)建立本單位衛生應急裝備庫房,成立庫房管理小組,明確人員職責,在本單位應急辦領導下開展工作。

(2)定期對庫房進行衛生清整,保持良好溫度和溼度,保持通風。各類裝備物資統一、整潔,達到“三定”(定分管領導、定管理科室、定使用保管人)和“六防”(防火、防潮、防盜、防凍、防黴爛變質、防鼠咬蟲蛀)標準。

(3)出入庫管理應啓用信息化手段,建立出入庫管理登記本,覈對各類出入庫裝備物資的品名、規格、型號、數量、批號、入庫時間、出庫時間,對新入裝備物資進行拍照、編號、建檔。定期進行庫房盤點,擬製盤點小結,確保帳物相符率達到95%以上。

(4)按照填平補齊的原則,做好裝備物資的更新和輪儲,確保達到動態平衡。

(5)嚴格按照規程操作各種裝備,對操作人員須進行嚴格培訓,培訓合格後方可進行操作。

(6)庫房管理小組定期開展裝備物資管理安全知識培訓,確保庫房和物資的安全。

4.3.5 3.5 培訓演練建設

4.3.5.1 3.5.1 系統培訓

衛生應急培訓是醫療機構和院前急救機構經常性的工作,是提高處置突發事件時衛生應急保障能力的基本實踐活動。參照衛生計生行政部門制定的培訓規劃和培訓大綱,結合本單位所承擔的衛生應急任務,制定衛生應急培訓計劃,開展針對性培訓,並區分培訓內容,創新培訓方法,提高培訓質量。

4.3.5.1.1 3.5.1.1 工作內容

遵循“平戰結合、分級負責、突出重點、學以致用”的原則,圍繞突發事件衛生應急機制建設,做到全員培訓和重點提高相結合,集中培訓與崗位培訓相結合,急救技能培訓與理論培訓相結合。

(1)分層次培訓

①對衛生應急管理人員重點培訓衛生應急協同、現場指揮、情況研判、法律法規、媒體聯絡等。

②對醫療衛生專業技術人員重點培訓搜索營救技術、現場急救技術、緊急救命手術、基礎生命維持技術、野外生存技巧等。

③對技術保障人員重點培訓各類衛生技術車輛駕駛與維修、警衛勤務實施、飲水飲食後勤保障等。

(2)分專業培訓

①通用技能:包括人文、地理、宗教、民俗、體能、心理、外語等,要求所有救援隊員必須掌握。

②基本技能:包括通氣、止血、包紮、固定、搬運、基礎生命支持等,要求醫療衛生專業技術人員必須掌握。

③專科技能:包括截肢術、凍傷、燒傷、溺水、熱射病、中毒等,要求專科救治隊伍隊員熟練掌握。

(3)建立外訓機制

積極與國內外權威培訓機構合作,建立衛生應急交流培訓機制,學習先進的衛生應急知識和理念,開拓視野,增強本單位實戰能力。

4.3.5.1.2 3.5.1.2 工作要求

(1)對突發事件衛生應急工作培訓需求進行科學系統的評估,在此基礎上明確衛生應急培訓內容及時間安排,制定培訓計劃,分階段、系統性開展培訓工作。

(2)根據實際需要,採取理論授課、實踐操作、案例分析、想定作業、桌面推演、學術講座、經驗交流、專題研討會等形式,充分利用視頻、廣播電視、遠程教育等先進手段開展培訓。

(3)對培訓前後相關知識的掌握情況、培訓滿意度(包括培訓科目的需求、培訓方法的可接受性,需改進和提高的方面)進行測評,瞭解培訓效果,並進行績效考評。

(4)依據分級管理、逐級培訓的原則,協助當地政府及衛生計生行政主管部門組織本級和下級技術骨幹的衛生應急培訓。基層醫療機構應支持本單位衛生應急骨幹成員參加培訓。

4.3.5.2 3.5.2 綜合演練

參照《突發事件應急演練指南》(應急辦函〔2009〕62號),按照當地政府及衛生計生行政主管部門的統一部署,遵循“統一規劃、分類實施、分級負責、突出重點、適應需求”的原則,結合本單位衛生應急水平現狀以及衛生應急培訓工作開展情況,組織或積極參與衛生應急演練工作。

4.3.5.2.1 3.5.2.1 工作內容

(1)結合突發事件衛生應急預案,每年至少牽頭組織或參與其他部門組織的衛生應急綜合演練工作1次,制定或協助制定演練實施方案。

(2)根據綜合演練實施方案,按計劃、分階段開展應急演練,規範演練準備、演練評估和演練後改進等環節的工作。

4.3.5.2.2 3.5.2.2 工作要求

(1)緊密結合本單位衛生應急管理工作實際,明確演練目的,根據資源條件確定演練方式和規模。

(2)根據演練腳本,組織相關單位具體實施,做好通知、師資、教材及場地等準備工作;演練全過程應以實戰要求來對待,所涉及各項措施均應落實到位,包括組織管理、快速反應、操作技術規範、裝備物資準備、多部門協調等。

(3)重視對演練效果及組織工作的評估、考覈,總結推廣好經驗,及時整改存在問題,達到完善本單位衛生應急準備、檢驗各類突發事件預案、鍛鍊隊伍、磨合應急保障機制、保持全員戰鬥力的目的。

4.4 4 信息報告

及時準確掌握突發公共事件信息是實現快速有效處置的前提,也是衛生應急工作的核心內容之一。信息報告及時、準確、完整,是突發事件緊急醫學救援工作全面、有效開展的充分、必要條件,也是衛生應急響應的決策依據。

4.4.1 4.1 工作內容

對各類突發事件緊急醫學救援工作信息應在規定的時間內向衛生計生行政部門進行報告。

4.4.1.1 4.1.1 報告範圍

信息報告範圍包括醫療機構和院前急救機構參與處置的各類突發事件緊急醫學救援工作的信息。

4.4.1.2 4.1.2 報告方式及程序

醫療機構和院前急救機構突發事件緊急醫學救援相關信息應儘快以電話、傳真、報送文件等形式,或其他有效途徑向屬地衛生計生行政主管部門報告。

4.4.1.3 4.1.3 報告內容

信息報告主要內容包括事件名稱、事件類別、發生時間、地點、涉及的地域範圍、傷亡人數、受傷類型及嚴重程度、已經採取的措施、事件的發展趨勢、下步工作計劃等。事件發生、發展、控制過程信息分爲初次報告、進程報告、結案報告。

①初次報告。要求“接報即報”。報告內容包括報告單位、報告人信息、信息來源、事件名稱、初步判定的事件類別和性質、發生地點、發生時間、傷亡人數、受傷類型及嚴重程度、已採取的措施等。

②進程報告。要求“及時續報”。報告事件的發展與變化、處置進程、勢態評估、控制措施等內容,包括急救力量投入情況、傷病員(輕、中、重)人數、死亡人數、救治人數、轉運情況、防護情況、進一步的救治措施和救治建議、以及患者轉歸情況等。同時,對初次報告的有關信息進行補充和修正。重、特大事件和有明顯擴大趨勢的較大事件應及時報告上述變化情況,較大和一般事件按醫療衛生救援指揮部或衛生計生行政主管部門的要求時限報告。

4.4.2 4.2 工作要求

4.4.2.1 4.2.1 注重報告時效

信息報告工作要把握重點,特別注重報告時效。對於涉及10人及以上人員傷亡的事件,醫療機構和院前急救機構在接到報告或在收治傷員並初步確認後,應當立即向所在地衛生計生行政部門報告基本情況,並及時續報。

4.4.2.2 4.2.2 規範報告內容

信息報告應做到要素齊全、內容規範,簡明扼要。信息應統一出口,統計口徑應一致,可根據工作需要採用多種報告形式,涉及到敏感內容的,應通過機要途徑報告。

4.5 5 應急響應

醫療機構和院前急救機構根據自身職責和功能定位,結合在衛生應急工作中擔當的任務和自身條件,制定切實可行的工作方案,接到上級衛生計生行政主管部門或當地突發事件應急救援指揮部的指令後,迅速啓動或終止衛生應急響應。

4.5.1 5.1 應急響應管理

4.5.1.1 5.1.1 工作內容

4.5.1.1.1 5.1.1.1 成立應急響應組織管理架構

醫療機構和院前急救機構應根據本單位實際情況建立適當的標準化的應急響應組織管理架構和指揮協調機制。該架構應包含四個功能模塊:應急指揮、應急管理、專業技術、現場隊伍。

(1)應急指揮:由本單位衛生應急領導小組負責,領導小組辦公室負責具體協調實施,開展應急響應各項工作。

(2)應急管理:負責整個應急響應各項工作的協調、管理、保障等相關工作。領導小組辦公室負責總體協調,其他部門負責工作的具體實施。

(3)專業技術:衛生應急專家組負責整個應急響應各項專業技術工作,並對現場工作提供技術支持。根據所應對事件的類型可由不同人員組成,可根據需要設立若干個不同類型的專業技術組。

(4)現場隊伍:視具體情況需要時可派遣現場隊伍,現場隊伍可由應急管理人員和相關專業人員組成,參與和指導突發事件的現場處置,信息上報等。現場隊伍在參加突發事件現場處置工作時,可根據需要與當地政府應急機構、衛生計生行政主管部門、醫療衛生機構及有關部門人員組成聯合工作組,密切配合,共同研究和共同落實有關工作。

4.5.1.1.2 5.1.1.2 建立應急響應工作制度

(1)建立應急響應啓動與終止制度。各單位要建立本單位啓動應急響應以及終止應急響應的基本條件和相關工作流程。

(2)建立現場隊伍工作管理制度。現場隊伍應當根據實際工作情況,明確現場工作責任分工,確定每日例會實施方式,建立信息匯總和上報制度等,充分保障現場隊伍工作有序開展。

(3)建立評估制度。包括對突發事件發展態勢的評估和對應急響應工作的評估。突發事件發生後應根據事件發展情況及時進行風險評估,對事件可能的發生趨勢進行預測,並提出後續應急響應工作建議。同時,應急響應啓動後應儘早安排對應急響應工作的評估。在宣佈應急響應終止後規定時間內,需召開事後評估會議,對本單位在突發事件應對過程中應急管理情況和技術措施開展情況進行系統回顧和評估,提出改進工作計劃。在後續工作中按照改進計劃的要求落實,不斷提高衛生應急能力。

(4)建立信息通報制度。啓動應急響應後,應急響應管理組織架構中的各個職能部門需按照相關要求向領導小組及其辦公室提交工作情況報告,領導小組及其辦公室根據各部門提交的報告和其它有關信息編制情況通報發送參加應急響應工作的人員以及有關部門。可視情況組織定期召開例會(根據需要可每日、每週、或每週若干次召開),通報各組工作情況,協調安排後續工作。

(5)建立例會制度。啓動應急響應後,要定期召開各部門例會,通報突發事件進展情況和採取措施落實情況,研討安排後續應急響應工作。

(6)建立現場每日碰頭會議制度。現場隊伍下設的各工作組要根據實際工作情況安排合適的時間召開每日碰頭會議,交流每日工作進展,研討突發事件趨勢和控制措施落實,協調安排後續工作。

(7)建立應急保障制度。各單位應建立應急財務制度,在突發事件應對時,保證高效及時落實各項財政保障。要制定人員派遣與安全保障計劃,制定應急響應過程中的安全保障注意事項及具體措施,併爲赴現場工作人員提供必要的安全保障裝備及條件。

4.5.1.2 5.1.2 工作要求

醫療機構和院前急救機構在啓動應急響應的同時,根據應急響應工作機制有關要求,任命應急指揮負責人。後續可根據突發事件變化情況和應對工作開展情況適時對應急響應管理框架進行適當調整,也可根據實際情況對相關工作制度進行及時調整。

4.5.2 5.2 現場工作

4.5.2.1 5.2.1 工作內容

4.5.2.1.1 5.2.1.1 現場工作啓動

(1)醫療機構和院前急救機構接到事件相關信息後,應當立即覈實,初步證實後應當立即報告上級衛生計生行政主管部門,並迅速組織進行現場調查和實施控制措施。事件達到突發公共衛生事件相應級別時,應當向衛生計生行政主管部門提出定級和啓動應急響應的建議。

(2)按照現場醫療救援指揮部或上級應急指揮部門的統一安排,規範應急調度工作。應堅持“及時、準確、快捷、安全”的原則,加強各部門間溝通。做好院前急救機構與救治機構之間的銜接,確保信息暢通。

4.5.2.1.2 5.2.1.2 現場工作準備

後續救援隊伍赴現場前,應當根據已掌握的事件信息,進行初步判斷,形成初步工作方案,並開展人員、技術、物資和後勤保障等準備。

(1)確定救援隊伍專業構成、參加人員,各組應當明確組長負責制,並確定組員的職責和分工。

(2)統一人員思想,進行情況通報和信息說明。

(3)根據現場特點開展物資準備。通常需考慮應急藥品、醫療器械、設備、耗材,現場快速檢測設備及試劑,衛生防護用品,宣傳資料、通訊設備、電腦、數據採集設備設施、現場聯繫資料等。

(4)開展車輛、交通、食宿、保險等後勤保障。

(5)確定救援隊伍與本單位、當地有關部門的溝通聯絡的機制,與事件發生地溝通現場工作計劃和實施方案等。

4.5.2.1.3 5.2.1.3 現場工作實施

現場工作應當堅持邊調查、邊處理、邊搶救、邊核實的原則,並符合既定方案的要求。現場工作步驟和重點可根據現場性質、特點進行必要調整。救援隊伍應當根據需要,與當地相關機構或人員組成聯合工作組,在當地政府的統一領導下開展工作。

(1)現場急救指揮與協調

①最先抵達現場的衛生應急隊伍和工作人員應首先開展情況覈查,覈實事件信息,包括事件的地點、事件的類型及危險因素、人員傷亡情況、事態是否得到控制、需要多少急救力量、醫護人員是否需要配備個人防護用品等,並及時向上級衛生計生行政主管部門報告。

②到達現場的衛生應急隊伍應組織制定急救方案、進行檢傷分類、實施現場搶救;並負責調度現場救援力量,安排現場車輛、協調相關單位、反饋現場信息、提出增援請求等。

③後續衛生應急隊伍到達現場後,首先應當立即與當地有關部門召開會議,瞭解事件最新進展和相關背景信息,商定現場工作計劃和實施方案,制定和實施初步控制措施。並再次進行信息覈實,通過走訪當地羣衆,訪視傷員,收集和分析臨牀資料,收集和分析檢測數據;綜合臨牀信息、檢測信息,對事件性質做出初步判斷。

④各部門通力合作,與現場醫療救援指揮部、本單位急救領導小組、公安、消防、交通運輸等部門密切保持聯繫,高效指揮病人轉運分流。

(2)開展現場醫療衛生救援

在初步調查的基礎上根據現場情況全力開展醫療救治工作。在實施醫療衛生救援過程中,既要積極開展救治,又要注重自我防護,確保安全。

①現場搶救

a.現場搶救的前提是使傷病員脫離危險環境。要在保證搶救人員自身安全的前提下,搶救人員應積極將遇險人員移出危險環境。

b.依據“先救命後治傷、先救重後救輕”的原則開展工作,按照國際統一的標準對傷病員進行初次檢傷分類,分別用綠、黃、紅、黑四種顏色,對輕、重、危重傷病員和死亡人員進行標記,標明在傷病員或死亡人員的手腕或腳踝等顯要部位,以便後續救治辨認或採取相應的措施。認真記錄檢傷分類結果,以便後續進行統計彙總。

c.特殊類別現場檢傷分類有其各自的特殊性,除一般創傷外,其他諸如中毒、放射、淹溺、燒燙傷、爆震等一些特殊類別的突發公共衛生事件,短時間出現大批覆合傷病員,致傷因素複雜多樣,要根據不同的致病因素和特點進行檢傷分類。

d.根據傷情展開初步救治,對暫不能轉移出危險區域的傷病員給予基礎生命支持。危重症患者:標紅色標,應優先處置、轉送;重症患者:標黃色標,次優先處置、轉送;輕症患者:標綠色標,可延期處置、轉送;瀕死或死亡者:標黑色標,可暫不做處置。

②分級、分區處理

在檢傷分類的基礎上,開闢安全區域,充分利用現場條件設立特定功能分區,將不同級別的傷病員分區、分級進行急救處理,各區應標有明顯的標誌牌及相應的色帶或色旗。

a.初檢分類區:選擇現場附近一個安全、明亮、寬敞的區域,將所有傷病員最先集中在該處,進行快速檢傷分類並標示不同的色別後,按級別立即送至相應的區域處理。該區域一般懸掛白底紅十字標誌旗。

b.重傷病員處理區:設立在臨近初檢分類區,用於臨時接收紅標危重傷病員,由醫務人員酌情給予必要的救治。該區域一般懸掛紅旗和黃旗。

c.輕傷病員接收區:設在空曠安全場地,只接收綠標輕傷員,不需要醫務人員立即進行特別處理,可提供簡單包紮用敷料、繃帶、飲食等。該區域一般懸掛綠旗。

d.急救車輛待命區:爲急救車單獨開闢的停車場及道路,便於急救車出入。由專人負責統一指揮調度急救車,急救駕駛員在協助急救的同時應隨時待命。

e.臨時停屍區:該區域僅用於停放黑標瀕死或已死亡的傷病員。該區域一般懸掛黑旗。

③轉送傷員

爲了使傷病員得到及時有效的專科治療,保證救治質量,當現場環境處於危險或在傷病員情況允許時,對符合轉送條件的傷病員,要儘快轉送並做好以下工作:

a.保證現場轉運資源的集中使用和傷病員的合理分流,在現場醫療救援指揮部的統一安排下,明確專人負責協調管理、有序運作。

b.堅持先重後輕的轉運原則,優先轉運紅標危重和黃標重傷員,綠標輕傷員可暫緩轉運。

c.病人分流應本着“就近就急、專科特點和尊重病人意願”的原則,根據醫療機構承受能力和專科特點以及地理位置合理統籌安排,合理分流病人,任何醫療機構不得以任何理由拒診、拒收傷病員。

d.根據傷病員的不同分級、轉運救護車的不同功能和急救醫生的不同資歷經驗,進行合理的組合,使有限的資源得到充分利用,保證轉運安全、有效。

e.保證院前與院內聯絡及時有效,認真填寫傷病員轉送信息並提交接納的醫療機構,同時報現場醫療衛生應急指揮部彙總,及時通知收治傷病員的醫療機構,做好接收傷病員和救治準備。

f.充分做好轉運前的準備,正確把握指證及時機,包括傷病員的準備、救護車及其他運輸工具、物資及搶救設備的準備、醫護人員、通訊聯絡的準備等。

g.在轉送途中,醫護人員必須密切觀察傷病員病情變化,並確保治療持續進行。

④疾病預防控制工作

根據情況協助衛生計生行政主管部門和疾病預防控制機構,組織有關專業機構和人員,開展衛生學調查和評價、衛生執法監督,採取有效的預防控制措施,防止各類突發事件造成的次生或衍生公共衛生事件的發生,確保大災之後無大疫。

a.及時報告可能構成或已發生的傳染病類突發公共衛生事件相關信息,並根據疫情防控需要開展應急監測。

b.傳染病病例的現場搶救、運送、診斷、治療、醫院感染控制(包括病例隔離、醫療垃圾和廢物的處理等)。

d.根據實際情況及衛生計生行政主管部門的安排開展相關實驗室檢測工作。

e.在衛生計生行政主管部門的統一組織下,負責病例、密切接觸者或部分重點(高危)人羣的健康監測、醫學觀察、留驗、隔離等工作。

f.在疾病預防控制機構的指導下,協助開展症狀監測、健康教育、應急接種、預防性服藥等相關傳染病疫情防控工作。

g.協助衛生計生行政主管部門做好監測預警、信息發佈、風險溝通等工作。

⑤及時開展災後心理救援工作

制定或引進相應的實踐指南,建立合理的心理干預工作模式,組織專業人員及時開展災後心理救援工作,針對被救助者的年齡、性別、文化背景的差異制定個性化的救援方案。同時爲救援人員提供必要的心理干預和諮詢工作,必要時做好心理隨訪工作。

⑥信息收集、彙總、交流及上報

在開展現場醫療衛生救援時,應當採集、收集、統計、整理和彙總相關數據、事件調查研究、救治工作進展等信息,及時上報同級衛生計生行政主管部門、上級業務指導機構或當地救援指揮機構。同時注意現場工作結束時,應當按要求將事件資料完整歸檔立卷。

⑦撰寫現場工作報告

在開展現場工作過程中,應當及時總結工作進展,完成現場報告,現場報告包括初次報告、進程報告、結案報告等。

4.5.2.1.4 5.2.1.4 現場工作結束

當現場醫療救治工作完成、事件得到有效控制,在得到派遣單位同意後,救援隊伍應當結束現場工作。救援隊伍在撤離現場前應當與當地有關部門召開會議,對現場工作進行總結,提出後期工作建議。

4.5.2.2 5.2.2 工作要求

(1)醫療機構或院前急救機構接到相關突發事件醫療衛生救援要求後,應立即彙報給本單位值班領導,值班領導分析情況後,按應急響應級別,分別報告給應急領導小組,應急領導小組視情決定啓動響應範圍。

(2)本單位各相關科室(部門)負責人根據應急響應要求,調度相應資源開展醫療衛生救援工作。並根據情況變化調整響應範圍和級別。

(3)本單位應急領導小組負責突發事件應急指揮與協調,建立健全各項管理規章制度,明確職責,責任到人,從制度和技術兩個方面保障衛生應急指揮協調,確保衛生應急指揮協調工作暢通有序。

(4)現場醫療衛生救援全過程中,緊急醫學救援隊伍應及時報告事件進展情況,隨時接受衛生計生行政主管部門和當地衛生應急救援指揮部的指令,接受專家組關於現場醫療救援的指導,加強與其他部門和機構的信息交流與溝通,實現資源最優配置。

(5)現場急救個人防護

參照《衛生應急隊伍裝備參考目錄(試行)》(衛辦應急發〔2008〕207號),根據突發事件類型,攜帶相應的防護裝備,做好個人防護。

(6)任何醫療衛生機構和醫務人員在未得到相關部門授權時,不得向新聞部門通報突發事件現場的任何信息。

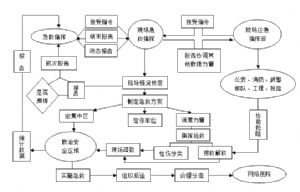

4.5.2.3 5.2.3 工作流程

4.5.2.3.1 5.2.3.1 現場指揮協調工作流程圖(見附件1)

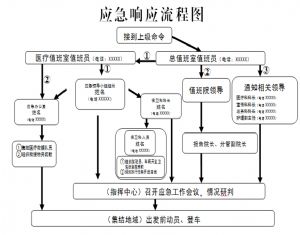

4.5.2.3.2 5.2.3.2 應急響應流程圖(見附件2)

4.5.3 5.3 集中收治

醫療機構按照上級衛生計生行政主管部門的要求,遵循“集中收治、集中管理”的原則收治傷病員,依法管理,有效控制衛生應急事件的危害,預防醫院感染,維護正常醫療。衛生應急領導小組在堅持“統一部署、資源整合”的原則下,統一指揮和整合現有應急機構、人員、設施、物資、信息等資源,調動一切力量,開展救治工作。

4.5.3.1 5.3.1 工作內容

4.5.3.1.1 5.3.1.1 集中收治的啓動和準備

(1)醫療機構根據在衛生應急工作中擔當的任務和自身的條件,建立健全運行機制,制定切實可行的預案或工作方案,設置合理的工作流程,細化人員職責、明確物資裝備的儲備、調配及使用程序,在接到上級衛生計生行政主管部門或當地突發事件應急救援指揮部的指令後,迅速啓動或終止衛生應急響應。

(2)完善院內信息化建設,利用現代科技手段,提高人員收攏、指令傳達和信息溝通效率,提升救治質量。

4.5.3.1.2 5.3.1.2 集中收治的展開

與轉送機構及工作人員做好接洽,加強溝通,明確突發事件類型,傷員人數,受傷種類及嚴重程度,已採取的救治措施等。

(2)人員收攏

正常工作時間應及時通知衛生應急領導小組辦公室,負責人員召集,夜間和節假日等非正常工作時間,由醫療機構總值班或醫療值班負責召集人員。開展應急醫療救治工作。

(3)建立“綠色通道”

實行危重病人急救預報制度,開通院前到院內急救“綠色通道”。醫療機構要配合轉送機構做好傷病員的交接工作,保證綠色通道各環節暢通無阻。對危重傷病員,醫療機構要安排專人負責送檢送驗時的醫療監護工作。

收集彙總信息,及時向上級衛生計生行政主管部門報告。信息報告內容:突發事件種類、時間和地點,收治人數,死亡人數,傷病員主要症狀,主要救治措施,急需解決的醫療衛生問題,報告單位、報告人員和通訊方式,其他重要事項。

(5)應急牀位騰空和擴增

醫療機構要制定應急牀位緊急騰空和擴充方案和程序,並根據實際情況。在院內確定一個或多個隨時可設置應急牀位的場所,確保在規定時限內,能準備出符合要求的應急牀位,滿足批量傷病員集中收治的需要。

(6)分類分區救治

醫療機構根據實際情況設立各工作組,主要應包括:檢傷分類組、搶救組、留觀組、醫院感染控制組、保障組、專家指導組等。同時,應明確批量傷病員入院時的接診、急救等區域,確保一旦需要,能夠迅速開闢,快速分流傷病員,開展分類救治。分區設置包括:檢傷分類區、危重傷病員搶救區、重症傷病員搶救區、輕傷病員救治區、隔離治療區等。

(7)轉診分流

①對已接收的,超出本院容納和救治能力的傷病員及需轉送到定點收治醫療機構的傳染病患者,經當地突發事件應急救援指揮部統一分流和統一調度,並在落實轉診醫療機構的情況下,寫好簡要病歷,方能轉往指定醫療機構。

②醫療機構要指定專人負責轉診工作,爲危重病人的轉院設立轉送綠色通道,做到安全、高效轉診傷病員。原則上,醫療機構收治的危重病人應當轉入當地定點集中收治醫療機構,危重兒童傷病員轉入當地兒童專科醫療機構進行治療。

(8)特殊傷病員救治

對傳染病類、核化生類突發事件造成批量傷病員的救治,參照相應的分類應急預案執行。做好消毒隔離、洗消和個人防護等工作,同時要將情況及時報告衛生計生行政主管部門。衛生計生行政主管部門按照相應預案,統籌相關資源,進行救援力量支持或組織分流轉送、轉院工作。

(9)醫療機構附近突發事件的處理

發生在醫療機構附近的突發事件,如發現批量患者或接觸者湧入,在未接到衛生計生行政主管部門或當地突發事件應急救援指揮部指令的情況下,應邊向上報告,邊先期處理。對有生命危險的傷病員實施緊急處置和醫療監護。

4.5.3.1.3 5.3.1.3 集中收治結束

當集中收治工作完成,批量傷病員得到有效救治,事件得到有效控制,在得到衛生應急領導小組同意後,醫療機構應當結束集中收治工作,並對工作進行總結,提出後期工作建議。

4.5.3.2 5.3.2 工作要求

(1)突發事件發生時,醫療機構必須服從衛生計生行政主管部門或當地突發事件應急救援指揮部的統一指揮和調度,無條件收治送達的傷病員。

(3)結合本單位實際編制切實可行的預案。

(4)加強應急隊伍建設,定期開展培訓演練,暢通應急指揮系統,確保應急響應及時有效。

(5)做好應急醫療物資的保障工作。

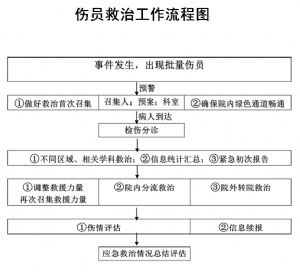

4.5.3.3 5.3.3 工作流程(見附件3)

4.5.4 5.4 應急響應的終止

突發事件現場醫療救治工作完成,傷病員在醫療機構得到救治,經本級人民政府或同級突發事件應急指揮機構批准,或經同級衛生計生行政主管部門批准,醫療衛生應急領導小組可宣佈醫療衛生應急響應終止,並將醫療衛生應急響應終止的信息報告上級衛生計生行政主管部門。

4.6 6 總結評估

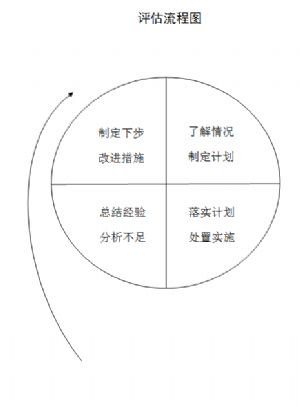

本規範所指的評估是對突發事件應急響應啓動後,對本單位應急響應工作採取的計劃、組織、實施等工作內容進行回顧,對其過程中成功的經驗或失敗的教訓進行總結,並提出改進措施建議。

4.6.1 6.1 工作內容

突發事件處置完成後,衛生應急領導小組辦公室負責組織衛生應急管理和專業技術專家,按進程進行初步評估、進程評估、終結評估,對事件處置的及時性、處置措施的有效性、針對性和科學性以及負面效應等進行評估,同時對應急預案和技術方案、應急隊伍組建和人員培訓、應急物資儲備和裝備等進行評估,做出評估意見和改進建議,以書面形式寫出評估報告。

4.6.2 6.2 工作要求

(1)根據評估會議討論情況以及評估人員和參加應急響應工作的有關人員提供的信息,應在應急響應終止後儘早完成評估報告及改進工作計劃(包括基本情況、響應措施、存在問題、改進意見)。本單位內各相關科室均應按照正式簽發的評估報告及改進工作計劃落實各項改進工作措施,衛生應急領導小組辦公室負責督促落實。

(2)通過對突發事件處置過程各個環節和效果的評估,總結經驗與教訓,修訂、完善本單位各類突發事件應急預案、技術方案、工作規範,尋找最有效措施完善衛生應急處置工作,不斷提高突發事件應急處置能力。促進本單位衛生應急工作的可持續發展。

4.6.3 6.3 工作流程

衛生應急管理和專業技術專家根據本規範對醫療機構衛生應急工作的要求分門別類,逐層逐級評估評價,考覈評分彙總後提交醫療機構應急辦和應急領導小組。

評估流程圖(見附件4)

4.7 附件1 現場指揮協調工作流程圖

4.8 附件2 應急響應流程圖

4.9 附件3 傷員救治工作流程圖

4.10 附件4 評估流程圖