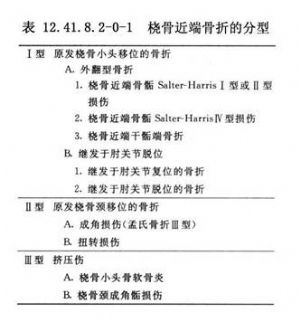

4 分類

小兒外科/上肢骨折與脫位的手術/橈骨近端骨折切開復位術

6 概述

橈骨近端骨折佔兒童骨折1%以上,多發生在骨骺接近閉合的兒童,即9~14歲。性別及左右側無明顯差異。目前最普遍採用的分型爲Jeffrey分型(表12.41.8.2-0-1)。治療包括:①不須復位的單純固定;②手法閉合復位;③經皮橇撥復位;④髓內針橇撥復位;⑤切開復位內固定;⑥橈骨小頭或小頭碎塊切除。決定治療方法的因素很多,包括骨折移位的程度、與其他損傷的關係、病兒的年齡和損傷後的時間。本節重點介紹手法閉合復位和切開復位的方法。

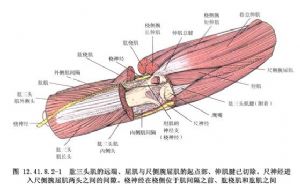

局部解剖見示意圖(圖12.41.8.2-1)。

8 術前準備

常規術前檢查。

10 手術步驟

10.1 1.切口

從肱骨外上髁後緣到鷹嘴下5cm處做斜切口。切開皮膚、皮下組織和深筋膜,顯露肘肌、尺側腕伸肌和指總伸肌(圖12.41.8.2-2)。

10.2 2.顯露橈骨頸

分離肘肌與尺側腕伸肌間隙,即可顯露關節囊。再將關節囊縱行切開,檢查橈骨頭、頸損傷情況(圖12.41.8.2-3)。

10.3 3.復位及內固定

顯露橈骨頭頸後,肘關節屈曲90°,將1枚克氏針從骨折近端的斷面用手搖鑽向近端鑽入,通過肱骨小頭穿出皮外,在骨折斷面的克氏針尾端保留0.5cm以利復位。此時,將橈骨小頭復位並防止旋轉移位,旋轉前臂使骨折端解剖復位,再將克氏針插入骨折遠端髓腔內6~8cm,並使骨折端緊密接觸,仔細縫合關節囊及環狀韌帶,分層縫合切口。克氏針在皮膚外保留1~1.5cm,以便日後拔除(圖12.41.8.2-4A、B)。

11 術後處理

橈骨近端骨折切開復位術術後在肘關節屈曲90°位,用上肢石膏後託固定。術後3周拔除克氏針,再固定3周後拆除石膏託。逐漸進行肘關節屈伸和前臂旋轉功能練習。

目前國外最普遍的方法爲雙斜針固定法。即採用2根細光面克氏針從骨折遠端向近端(反之亦可)斜行穿入克氏針將骨折端固定。優點是可控制骨折端旋轉、不損傷關節面和免除斷針的危險。

早期的文獻報道橈骨近端骨折切開復位的效果很差,主要是前臂旋轉功能喪失很多。最近Steinberg報道了一組明顯移位的病例,其切開復位內固定的治癒率達到49%,而閉合復位只有25%。目前多數學者認爲只要在傷後48h以內將完全移位的橈骨小頭復位,橈骨小頭將不發生壞死。

總之,橈骨近端骨折閉合復位的效果優於手術,可以接受的復位條件:骨折成角<45°,沒有橫向移位,臨牀檢查前臂旋前和旋後在50°~60°範圍;除非必要,儘量不採用內固定;術前一定要告知病兒家長手術可能帶來尺橈骨近端交叉癒合,導致前臂旋轉功能喪失。