3 概述

耳膜(tympanic membrane)爲鼓膜的俗稱[1]。又稱皮膜(《血證論》卷六)。爲彈性灰白色半透明薄膜[2]。耳膜在耳孔之底,是傳導聲音的重要器官[2]。

《血證論》卷六:“腎開竅於耳,而腎脈卻不上頭,腎與心交,假道於心腑小腸之脈,以入耳中,名曰聽宮。爲司聽之神所居,其形如珠,皮膜包裹真水,若真水破,而耳立聾,有爲大聲所震而聾者,皮膜破也,或聾或不聾者,心腎不交也,宜磁珠丸。”

4 鼓膜的解剖結構

4.1 鼓膜的位置與形態

鼓室的外側壁大部分由鼓膜構成,故又名鼓膜壁[3]。在鼓膜的上方爲骨部,即鼓室上隱窩的外側壁[3]。

鼓膜位於外耳道與鼓室之間[3]。距離外耳道口約2.5~3cm。爲橢圓形半透明薄膜,直徑約lcm,與外耳道底形成約45°~50°的傾斜角[3]。其外面朝向前、下、外方向。小兒的鼓膜更爲傾斜,幾乎呈水平位[3]。鼓膜的高度約0.9cm,寬約0.8cm,厚約0.1cm。

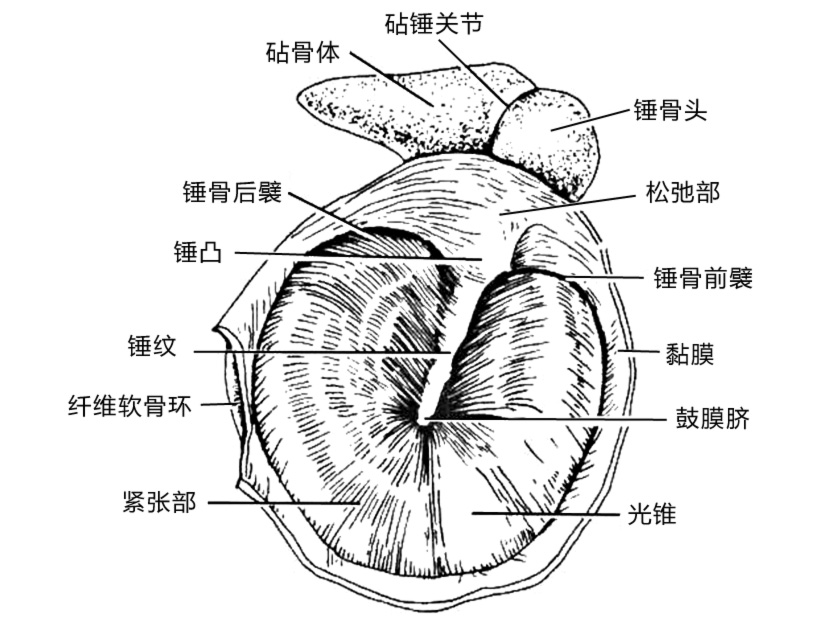

鼓膜邊緣的大部分附着於顳骨上,中心向內凹陷,稱鼓膜臍(umbo of tympanic membrane),爲錘骨柄末端附着處[3]。在其內面,錘骨柄自上而下地嵌附在鼓膜上,並略向後傾斜,止於鼓膜的中央,向內牽拉鼓膜,使之呈漏斗狀由鼓膜臍沿錘骨柄向上,鼓膜向前、後分別形成錘骨前襞和錘骨後襞。兩襞之間,鼓膜上1/4的三角形區,薄而鬆弛,稱爲鬆弛部,活體呈淡紅色[3]。

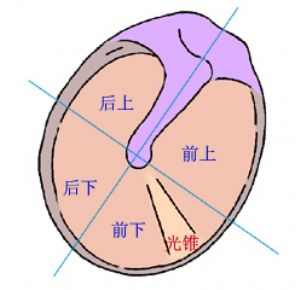

鼓膜下3/4區,堅實緊張,爲緊張部,活體呈灰白色[3]。緊張部前下方有一三角形的反光區,稱光錐(coneof light)[3]。臨牀上做耳鏡檢查時,常可窺見光錐[3]。中耳的一些疾患可引起光錐改變或消失,嚴重時可使鼓膜穿孔,影響聽力[3]。

4.2 鼓膜的組織結構

鼓膜雖然薄,但它的組織結構分爲3層[3]。外層爲復層鱗狀上皮,與外耳道的皮膚相續連;中層爲纖維層(放射狀和環狀纖維),鼓膜的鬆弛部無此層;內層爲黏膜,與鼓室黏膜相連續[3]。

鼓膜有一定的彈性和張力。