3 基本信息

ICS 11.080

CCS C 50

中華人民共和國衛生行業標準WS/T 774—2021《新冠肺炎疫情期間現場消毒評價標準》(Standard of field disinfection evaluation during COVID-19 epidemic)由中華人民共和國國家衛生健康委員會於2021年02月20日《關於發佈《新冠肺炎疫情期間現場消毒評價標準》等3項推薦性衛生行業標準的通告》發佈,自2021年02月20日起實施。

4 發佈通知

關於發佈《新冠肺炎疫情期間現場消毒評價標準》等3項推薦性衛生行業標準的通告

現發佈《新冠肺炎疫情期間現場消毒評價標準》等3項推薦性衛生行業標準,編號和名稱如下:

WST 775—2021 新型冠狀病毒消毒效果實驗室評價標準

WST 776—2021 農貿(集貿)市場新型冠狀病毒環境監測技術規範

上述標準自發布之日起施行。

特此通告。

國家衛生健康委

2021年2月20日

5 前言

本標準按照GB/T 1.1—2020給出的規則起草。

本標準起草單位:中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、解放軍疾病預防控制中心、北京市疾病預防控制中心、江蘇省疾病預防控制中心、上海市疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心、山東省疾病預防控制中心、廣東省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、黑龍江省疾病預防控制中心

本標準主要起草人:沈瑾、段弘揚、王林、魏秋華、佟穎、張流波、張寶瑩、徐燕、朱仁義、潘鍇、崔樹玉、江永忠、鍾昱文、梁建生、林玲。

6 標準全文

6.1 1 範圍

本文件規定了新冠肺炎疫情期間現場消毒評價原則、消毒過程評價、消毒效果評價以及注意事項。本文件適用於新冠肺炎疫情相關的現場消毒評價。

6.2 2 規範性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規範性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用於本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用於本文件。

6.3 3 術語和定義

下列術語和定義適用於本文件。

3.1

預防性消毒 preventive disinfection

在沒有明確的傳染源存在時,對可能受到病原微生物污染的場所和物品進行的消毒。

3.2

疫源地消毒 disinfection of epidemic focus

對疫源地內污染的環境和物品的消毒。疫源地是傳染源排出的病原微生物所能波及的範圍。

3.3

終末消毒 terminal disinfection

3.4

隨時消毒 concurrent disinfection

有傳染源存在時,對其排出的病原體可能污染的環境和物品及時進行的消毒。

3.5

過程評價 process evaluation

針對現場消毒各環節進行的評價,通過覈查消毒工作方案、消毒產品、消毒操作等關鍵因素,評價現場消毒工作是否合格。

3.6

消毒效果評價 disinfection effect evaluation

針對現場消毒效果進行的評價,通過測試消毒前後微生物的減少量,評價現場消毒工作質量是否合格。

3.7

低溫消毒 cryogenic disinfection

對溫度在 0℃ 以下的環境或物品進行的消毒。低溫消毒需使用在該溫度下被證明有效的消毒因子。

3.8

責任單位 responsible entity

3.9

實施單位 implementing entity

責任單位或由責任單位委託負責具體實施消毒操作的單位或機構。

3.10

評價單位 evaluation entity

受消毒責任單位委託,負責具體開展現場消毒過程評價和消毒效果評價的單位或機構。

6.4 4 評價原則

4.1 現場消毒責任單位應負責確定實施單位和評價單位並督促落實現場消毒和評價工作,實施單位應負責落實現場消毒工作,評價單位應具備過程評價和消毒效果評價相應能力。

4.3 所有現場消毒均應進行過程評價,按要求做好記錄並保存。

e) 用新材料、新工藝技術和新殺菌原理生產的消毒劑和消毒器械首次進行現場消毒;

f) 現場有需求等。

6.5 5 消毒過程評價

6.5.1 5.1 評價內容

消毒過程評價主要包括消毒產品、消毒操作、消毒工作方案等環節。

6.5.1.1 5.1.1 消毒產品

所用消毒產品應符合國家相關衛生標準、規範要求,衛生安全評價合格。消毒劑評價信息包括消毒劑名稱、主要有效成分及其含量、有效期、配製方法、使用範圍、使用方法等。消毒器械評價信息包括器械名稱、主要殺菌因子及其強度、使用範圍、使用方法等。

6.5.1.2 5.1.2 消毒操作

評價整個消毒操作是否按照消毒工作方案執行,內容包括但不限於消毒範圍、消毒程序、消毒劑配製、消毒器械使用、個人防護等。同時檢查消毒記錄是否規範,包括消毒日期、消毒地點、消毒對象、消毒劑濃度和用量、作用時間、消毒方式等,記錄表參照附錄 A。

6.5.2 5.2 評價方法

評價人員全程參與現場消毒過程,查看現場消毒的操作和相關消毒記錄。

6.5.3 5.3 結果判定

消毒過程評價內容均符合相關法規、標準、指南或方案要求,方能判定消毒過程合格。

6.6 6 消毒效果評價

6.6.1 6.1 評價對象

消毒效果評價對象包括物體表面和空氣。對環境或/和物品消毒時,應進行物體表面消毒效果評價;對空氣消毒時,應進行空氣消毒效果評價。

6.6.2 6.2 評價指標

6.2.1 物體表面現場消毒效果用自然菌或指示微生物殺滅率進行評價,空氣現場消毒效果用自然菌殺滅率進行評價。

6.2.2 指示微生物抵抗力應與新型冠狀病毒相當或更高、易於培養且符合實驗室生物安全和WS/T683的要求。根據新型冠狀病毒對消毒因子的抗力選擇指示微生物,化學消毒時,可選用金黃色葡萄球菌(ATCC 6538)和大腸桿菌(8099);如有特殊要求,也可選用脊髓灰質炎病毒Ⅰ型(poliovirus-Ⅰ,PV-Ⅰ)疫苗株作爲指示微生物。物理消毒時,應根據消毒因子特性,選擇符合上述要求的指示微生物。6.2.3 常溫現場消毒時,預防性消毒效果評價選用自然菌;疫源地空氣消毒效果評價選用自然菌,疫源地物體表面消毒效果評價選用指示微生物。低溫現場消毒時,物體表面消毒效果評價選用指示微生物。具體見表 1。

6.6.3 6.3 評價方法

6.6.3.1 6.3.1 物體表面

以地面、牆面、桌面、牀頭櫃、便器、門把手、按鈕等爲重點採樣對象,在消毒因子難以達到的地方如抽屜、地毯、牆角等可增加採樣點或指示微生物載體,每類採樣對象不少於2 個樣本。以自然菌評價時,消毒前後採樣點應成對設置在同一物體表面或在同類型物體表面,不得在同一區內採集兩次。試驗樣本總數不少於 30 個。

常溫現場消毒時,採樣和培養方法按附錄B執行。低溫現場消毒時,消毒前將指示微生物放入相應低溫環境至少30min,確保指示微生物達到相同低溫後,方可進行消毒操作,採樣和培養方法按附錄B執行。

6.6.3.2 6.3.2 空氣

用平板暴露法進行空氣消毒效果評價。室內面積≤30 m2,設內、中、外對角線共3 點,內、外點應距牆壁 1 m 處;若室內面積>30 m2,設 4 角及中央共 5 點,4 角布點部位應距牆壁1m處。較大空間(室內面積>60 m2)布點可根據實際需要,增加採樣點,布點數按照公式(1)計算,最多設30個點。採樣和培養方法按附錄B執行。

式中:

X—布點數(個),四舍五入取整數;

Y—室內面積(m2)。

6.6.4 6.4 結果判定

物體表面自然菌平均殺滅率≥90%,且殺滅率≥90%的樣本數佔 90%以上,判爲消毒合格;物體表面指示微生物平均殺滅率≥99.9%,且殺滅率≥99.9%的樣本數佔 90%以上,判爲消毒合格。

空氣自然菌平均殺滅率≥90%,判爲消毒合格;消毒前空氣自然菌平均菌落數≤10 CFU/(皿·15min)時,可不計算殺滅率,消毒後空氣自然菌平均菌落數≤4 CFU/(皿·15min),判爲消毒合格。

6.7 7 注意事項

7.1 現場消毒效果評價時,應做好個人防護,根據現場情況和相關標準要求,選擇合法有效的個人防護裝備。

7.2 新型冠狀病毒分離培養較爲困難,一般不用其進行消毒效果評價。消毒後若分離到活病毒,則判爲消毒不合格。

7.3 新型冠狀病毒核酸無法指示其存活與否,核酸檢測結果不可用於消毒效果評價。

7.4 疫源地消毒效果評價時,在試管架、酒精燈等現場實驗器材底部鋪墊一層無菌墊布/紙,採樣完成後,所有器材消毒處理,方可帶回實驗室。

7 附錄A(資料性)消毒過程記錄表

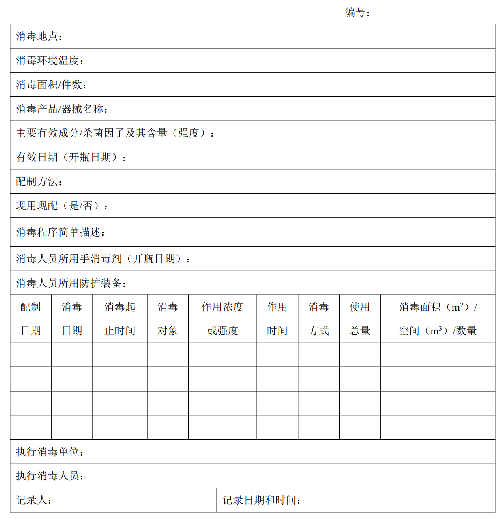

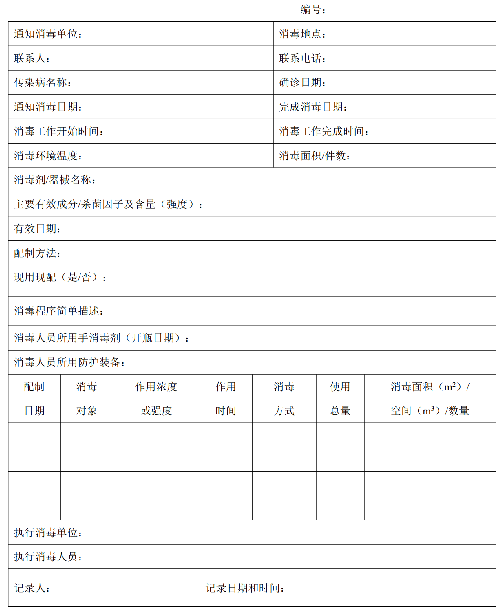

7.1 A.1 預防性消毒

預防性消毒過程記錄表見表A.1。

表 A.1 預防性消毒過程記錄表

7.2 A.2 終末消毒

終末消毒過程記錄表見表A.2。

表 A.2 終末消毒過程記錄表

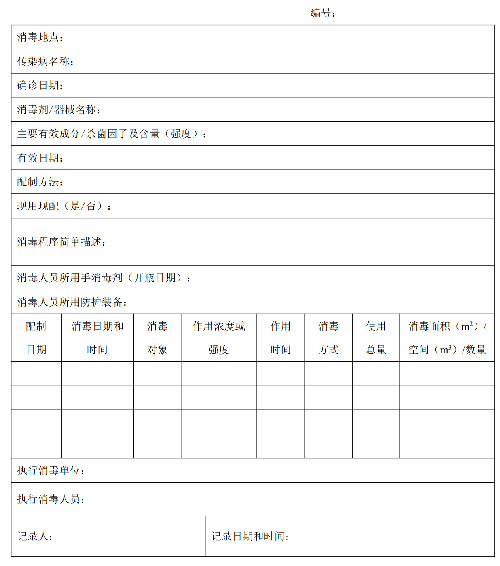

7.3 A.3 隨時消毒

隨時消毒過程記錄表見表A.3。

表 A.3 隨時消毒過程記錄表

8 附錄B(規範性)現場消毒效果評價方法

8.1 B.1 基本要求

B.1.1 以自然菌評價時,消毒前後分別對消毒對象進行採樣。

B.1.2 化學消毒後,採樣液應爲相應中和劑(經中和鑑定試驗證明有效)。

B.1.3 採樣後應儘快對樣本進行檢測,常溫下送檢時間不得超過4 h;若樣品保存於0 ℃~4℃時,送檢時間不得超過24 h。

B.1.4 消毒效果評價時,應做好消毒效果評價記錄,包括樣本名稱、來源、數量、編號、檢驗指標、採樣日期、採樣者、檢驗結果、檢驗者及審覈者簽字等。

8.2 B.2 物體表面消毒效果評價

B.2.1 自然菌

消毒前,用 5 cm×5 cm 滅菌規格板放在物體表面,用浸有無菌 0.03 mol/L 磷酸鹽緩衝液或生理鹽水採樣液的棉拭子,在規格板內橫豎往返各塗抹5次,並隨之轉動棉拭子,連續採樣數個規格板面積,剪去手接觸部分,將棉拭子放入裝有10 mL採樣液的試管中;消毒達到作用時間後,按照上述方法在與前者成對的物體表面進行採樣,棉拭子放入裝有 10 mL 對應中和劑試管中。被採物體表面<100cm2,取全部表面;被採物體表面≥100 cm2,取 100 cm2,前後採樣面積等同。

B.2.2 指示微生物

按照GB/T 38502 製備實驗用菌片(低溫現場消毒效果評價時,用胰蛋白腖大豆肉湯培養基作爲有機干擾物),使每個菌片的回收菌數爲 1×106CFU/片~5×106CFU/片。一般選擇布片(1 cm×1cm)作爲染菌載體,使用氣霧或超低容量噴霧等消毒方式時,不可使用布片和濾紙片等有吸附能力的載體,可選擇金屬片(Ф1.2 cm)或玻璃片(1 cm×1 cm)。

消毒前,按照布點要求,將菌片放置於現場,消毒達到作用時間後,用無菌鑷子將菌片移入裝有5.0 mL 相應中和劑試管中,在手心振打 80 次或用混勻器混勻,中和 10 min。同時,設立陽性對照組。低溫現場消毒時,陽性對照組與試驗組一起放入相應低溫環境,達到相同低溫後,放入稀釋液中計數。B.2.3 檢測方法

將採樣管在混勻器上振盪 20 s或用力振打 80 次,吸取 1.0 mL 待檢樣品接種於無菌平皿,每一樣本平行接種2個平皿,加入已溶化的 45 ℃~48 ℃的培養基(相應培養基)15 mL~18 mL,邊傾注邊搖勻,待瓊脂凝固,置36 ℃±1 ℃培養48 h後(特殊指示微生物,按相應要求培養),計數菌落數,計算殺滅率。

B.2.4 結果計算

按公式(B.1)計算殺滅率:

式中:

X—殺滅率(%);

8.3 B.3 空氣消毒效果評價

消毒前採樣:按照採樣要求,將普通營養瓊脂平板(Ф90 mm)放置各採樣點,採樣高度爲距地面0.8 m~1.5 m。採樣時在布點處鋪設無菌墊布/紙,平板放置於墊布/紙上,將平板蓋打開,扣放於平板旁,暴露15 min後蓋上平板蓋,將平板外表面消毒後及時送檢,墊布/紙等按照醫療廢物處理。對各平板應做好標記。

消毒後採樣:空氣消毒達到規定的時間後,在消毒前採樣的相同位置上,另放一組加相應中和劑的普通營養瓊脂平板。放置方法和暴露時間與消毒前採樣相同。同時取 2 個未經採樣的相同平板作爲陰性對照。

平板置 36 ℃±1 ℃恆溫箱培養 48 h,計數菌落數。

B.3.3 結果計算

式中: