1 拼音

W S / T 6 2 1 — 2 0 1 8 yuàn qián jí jiù jī gòu yǔ yī yuàn jí zhěn kē huàn zhě bìng qíng jiāo jiē dān

2 英文參考

Medical transfer records from pre-hospital medical organization to emergencydepartment of hospital

3 基本信息

ICS 11.020

C 05

中華人民共和國衛生行業標準WS/T 621—2018《院前急救機構與醫院急診科患者病情交接單》(Medical transfer records from pre-hospital medical organization to emergencydepartment of hospital)由中華人民共和國國家衛生健康委員會於2018年09月26日《關於發佈推薦性衛生行業標準〈院前急救機構與醫院急診科患者病情交接單〉的通告》(國衛通〔2018〕22號)發佈,自2019年04月01日起實施。

4 發佈通知

關於發佈推薦性衛生行業標準《院前急救機構與醫院急診科患者病情交接單》的通告

國衛通〔2018〕22號

現發佈推薦性衛生行業標準《院前急救機構與醫院急診科患者病情交接單》,編號和名稱如下:

WS/T 621—2018 院前急救機構與醫院急診科患者病情交接單

該標準自2019年4月1日起施行。

特此通告。

國家衛生健康委員會2018年9月26日

5 前言

本標準按照GB/T 1.1—2009給出的規則起草。

本標準起草單位:中國醫學科學院北京協和醫院、北京市急救中心、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、中日友好醫院、寧夏醫科大學總醫院。

本標準起草人:王仲、萬立東、朱華棟、楊立山、陸一鳴、齊志偉、徐騰達、張泓、丁寧、盧中秋、周榮斌、楚英傑、韓繼媛、趙曉東、曾紅科、柴豔芬、彭鵬、馮建宏。

6 標準正文

6.1 1 範圍

本標準規定了患者從院前急救機構轉至醫院急診科時病情交接單的用紙耐受性、書寫格式、內容和存放等要求。

本標準適用於全國各級各類院前急救機構的醫務人員與醫院急診科醫務人員建立和使用的病情交接單。

6.2 2 規範性引用文件

下列文件對於本文件的應用是必不可少的。在下列文件中,凡標註日期的引用文件,僅注日期的版本適用於本文件;凡未標註日期的引用文件,則其最新版本(包括所有的修改單)適用於本文件。

WS/T 390—2012 醫院急診科規範化流程

DA/T 11 文件用紙耐久性測試法

DA/T 16 檔案字跡材料耐久性測試法

6.3 3 術語和定義

下列術語和定義適用於本文件。

3.1

院前急救機構與醫院急診科患者病情交接單 medical transfer records from pre-hospitalmedical organization to emergency department of hospital

院前急救醫師在院前急救過程中對救治經過、處理措施、治療反應及需注意事項等的文字記錄(以下簡稱交接單)。

6.4 4 交接單用紙耐久性及記錄用筆的技術要求

交接單記錄用紙的技術要求宜符合DA/T 11中對一般耐久紙的技術要求。交接單記錄應使用黑色簽字筆或黑藍色鋼筆,不應使用普通“圓珠筆”。

6.5 5 交接單書寫要求

5.1 交接單應至少一式三份,患者、院前急救機構、接收醫院三方各執一份,可以應用複寫紙。

5.2 書寫交接單用的墨水、簽字筆油墨及複寫紙等字跡材料的耐久性宜符合DA/T 16 的要求。

5.3 交接單中的各種記錄應使用中文簡體或通用的外文縮寫,無正式中文譯名的症狀、體徵、疾病名稱等可以使用外文原文。

5.4 各種記錄書寫應規範使用醫學術語,文字工整,字跡清晰,表述準確,語句通順,標點正確。

5.5 交接單書寫過程中出現錯字時,應用雙橫線劃在錯字上,保留原記錄清楚、可辨。修改人在修改處簽名,並註明修改日期及具體時間(精確到分),不應採用刮、粘、塗等方法掩蓋或去除原來的字跡。

5.6 上級醫務人員有審查和修改下級醫務人員書寫的交接單的責任,但不應塗改已書寫的交接單內容。交接單應由主責急救醫師簽名。實習醫務人員、試用期醫務人員書寫的交接單,應經過本醫療機構註冊的醫務人員(帶教醫師)審閱、認定並簽名。

5.7 打印的交接單是指使用文字處理軟件(如 Word 文檔、WPS 文檔等)編輯生成並打印的各種記錄。打印的交接單應按照本標準的內容要求錄入並及時打印,由相應醫務人員手寫簽名。醫療機構打印的交接單應統一紙張、字體、字號及排版格式。打印字跡應清楚易認,使用紙張應當符合DA/T11 中對一般耐久紙的技術要求。打印的交接單在編輯過程中應當按照權限要求進行修改,已完成錄入打印並簽名的交接單不得塗改,發現錄入錯誤,參照本標準 5.5 的修改要求進行修改。

6.6 6 交接單內容要求

6.6.1 6.1 總述

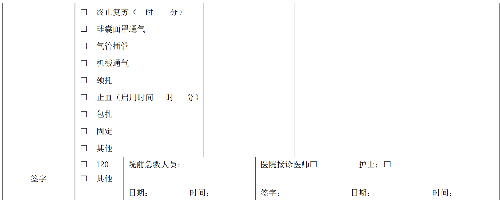

交接單應及時、真實、客觀、準確、完整、規範。內容應包括患者的一般信息和診療信息,具體見附件 A。

6.6.2 6.2 院前急救機構名稱

交接單上應寫明承擔轉運的院前急救機構名稱。

6.6.3 6.3 患者一般信息及轉運信息

交接單中患者的一般信息應包括姓名、性別、年齡、發病地點、轉送醫院、送達時間、急救車號。

6.6.3.1 6.3.1 姓名

患者有效身份證件顯示的姓名。如果患者無法提供有效身份證件,可按患者提供的姓名記錄,以後與有效身份證件進行驗證。意識不清且未隨身攜帶有效身份證件的患者,可賦予一個唯一性的標識或編號,待得到患者有效身份信息時再行修正。

6.6.3.2 6.3.2 性別

6.6.3.3 6.3.3 年齡

交接單中的年齡以按有效身份證件的出生年月日計算的年齡爲準。緊急搶救時可按患者或家屬提供的年齡或出生年月日確定。成人及學齡後兒童、青少年年齡精確到(周)歲;新生兒應精確到天;嬰兒應精確到月;幼兒及學齡前兒童也應精確到月。

6.6.3.4 6.3.4 發病地點

患者疾病或外傷的發生地。發病地點應書寫到區、街道、門牌號,如果沒有確切門牌號的地點,應當儘可能的詳細書寫。

6.6.3.5 6.3.5 送達時間

院前急救機構將患者送至醫院,醫院急診科接納患者的時間。此時間以急診掛號的時間或急診搶救室接收患者時間爲準,記錄方式應採用阿拉伯數字,準確書寫日期和時間(精確到分),時間採用24h制記錄。

6.6.3.6 6.3.6 送達醫院

患者被送達的醫院。記錄應包括醫院名稱和科室名稱,例如:×××醫院急診科。6.3.7 急救車號

應寫明承接患者的急救車號。

6.6.4 6.4 診療信息

6.6.4.1 6.4.1 初步診斷與病情判斷

以檢查患者後得出的“印象診斷”作爲初步診斷記錄在交接單上,診斷應採用文字描述的方式進行記錄。根據四級分診標準(參見 WS/T 390—2012)確定患者的疾病嚴重程度,並記錄在交接單上。

6.6.4.2 6.4.2 體格檢查

交接單中患者的體格檢查包括:體溫、脈搏、呼吸頻率、血壓、意識情況、外傷情況。體溫以攝氏度表達,血壓以毫米汞柱表達。意識情況應包括清醒、嗜睡、模糊、譫妄、昏睡、淺昏迷、深昏迷等。所有選擇項目打“√”記錄,計數應使用阿拉伯數字書寫。外傷患者應標明外傷的部位和外傷類型。除體溫外,其他各項應填寫完整。

6.6.4.3 6.4.3 輔助檢查

本標準中的輔助檢查包括快速血糖檢查、血氧飽和度檢查和心電圖檢查,在交接單中記錄檢查結果,計數一律以阿拉伯數字書寫。有心電圖交接應當在交接單上打“√”記錄。

6.6.4.4 6.4.4 治療措施

交接單中,治療措施應該儘量寫明。用打“√”的方式表明採用的一般治療手段,包括:心電監測、吸氧、體外起搏、除顫、心肺復甦、球囊面罩通氣、氣管插管、機械通氣、外傷處理等。藥物治療以及注意事項等應採用文字或醫囑形式進行描述。在時間允許的情況下應儘可能詳細寫明注意事項的內容,如治療的具體時間、方式、氣管插管的型號、機械通氣的治療模式以及參數等等。

6.6.4.5 6.4.5 其他記錄

交接單應當以打“√”的方式註明患者陪同人員的身份。從醫院轉診患者還應當以阿拉伯數字註明患者攜帶液體的總量以及到達目的醫院的餘量。如果患者有體內連接管,應當以文字註明其種類、部位、是否通暢以及局部是否有炎症反應。