問:腸道菌羣對人有哪些影響?

答:什麼是腸道菌羣

這裏有三個關鍵詞,腸道、菌、羣。

腸道菌羣並不是人與生俱來的。胎兒在子宮裏是處於無菌狀態的,但胎兒出生後,伴隨第一口呼吸、第一口乳液、第一嘴輔食,腸道菌羣的始祖們,也隨着食物、空氣、水進入腸道並安營紮寨,不斷壯大隊伍,擴充地盤,最終形成穩定的菌羣構成。

這個外來戶,將從此伴隨你一生,也將與你有數不清的瓜葛。

腸道菌羣的分類

前面說了,腸道菌羣構成複雜,細菌種類繁多,但還是能劃分爲三種類型。

第一種是共生菌羣,主要有擬桿菌、梭菌、雙歧桿菌、乳酸桿菌。這幾個名很熟悉吧,現在各類產品中鋪天蓋地的益生菌,說的就是後兩者,有很多益生元或益生素就是用於補充或者刺激雙歧桿菌的生長。

這些細菌勢力最爲龐大,佔到了腸道菌羣的99%以上,跟人形成良好的合作關係,輔助消化多種食物,並保護我們的腸道。

第二種是條件致病菌羣,主要有腸球菌、腸桿菌等。這些傢伙數量不多,但屬於腸道裏的不穩定因素。腸道健康時,共生菌羣佔壓倒性優勢,條件致病菌羣就很安分;但要是共生菌羣被破壞了,這些傢伙就會引發多種腸道疾病。

第三種是致病菌羣,比如沙門氏菌、致病大腸桿菌等。它們是健康的破壞者,本不屬於腸道,但一旦誤食進入腸道,就會興風作浪,導致腹瀉、食物中毒等。

腸道菌羣的作用

腸道菌羣,或者說共生菌羣,不是住在你的腸道白喫白喝的,它與你的健康休慼相關。

首先,也是最重要的,幫你喫飯。

人是所有生物中飲食最複雜的,肉、菜、穀物,無所不食。但喫是一碼事,消化吸收是另一碼事。人最主要的消化器官就是腸道,但面對如此繁多的食物,縱使腸道有三頭六臂,也處理不了這麼繁重的工作。

於是在人類漫長的進化史中,腸道請來了幫手——共生菌羣。腸道爲它們提供天然的厭氧環境作爲住所;後者特別擅長分解複雜纖維和多糖,把得到的葡萄糖、維生素、脂肪、微量元素,作爲房租交給腸道,供人體吸收。兩者各取所取,有飯一起喫,有錢一起賺。

其次,保護你的健康。

一方面,大量的菌羣黏附在腸壁上,爲腸道穿上了一層天然的鎧甲,避免腸壁與有害物質直接接觸。另一方面,共生菌羣會與腸道的免疫系統形成互動,刺激後者的發育,使腸道應對致病微生物的“反導系統”更加強大。

此外,共生菌羣還會直接上陣,幫助消滅致病菌。

因爲共生菌羣與致病菌羣都以腸道爲生存環境,致病菌的入侵,直接侵佔了共生菌羣的地盤。面對這種情形,佔絕對優勢的共生菌自然不會答應,第一時間就會通過“菌數”優勢,壓制致病菌勢力,在保護自己家園的同時,也保護人體的健康。

再者,調節你的生理。

正常的腸道菌羣,爲了改善自己的居住環境,也就是你的腸道,會將分解的短鏈脂肪酸滋養腸壁細胞,促進腸壁細胞的生長和更替,還能促進腸壁分泌更多的消化酶。

同時,它們還能調節腸粘膜的生長,讓受損的腸粘膜更快的得到修復——自家房子漏雨的還不趕快修呀。除此之外,腸道菌羣能產生類胡蘿蔔素類物質,降低動脈硬化和中風的風險;還能通過跟淋巴系統談判,降低對食物的過敏反應。更爲神奇的是,最新的研究成果表明,腸道菌羣能根據對它對食物的喜好,調節你的生理和心理狀態。

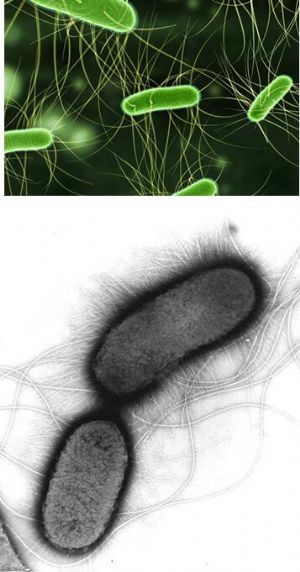

圖2:大腸桿菌電鏡圖

如何保護腸道菌羣

腸道菌羣並不是簡單的細菌羣落,很多科學家認爲,腸道菌羣甚至可以看作是人體內的另一個有器官,需要你的細心呵護。美國華盛頓大學Jeffery Gordon教授的研究成果表明,肥胖症、糖尿病這些高發疾病,都與腸道菌羣失調密不可分。

多喫蔬菜、雜糧等富含纖維素的食物,既餵飽了腸道菌羣,也能爲身體提供多種維生素和微量元素;而長期大魚大肉、高熱高脂飲食,既不利於腸道菌羣生長,也增加自身罹患三高的風險。

其次規律作息和飲食。

腸道菌羣在與人體的長期磨合中,也形成了自己固定的生物鐘和食譜。很多年輕人起居不規律,動輒熬夜通宵;飲食不規律,飢一頓飽一頓,喜嘗新鮮事物;長期下來,腸道菌羣勢必失調,引發多種疾病。

再者還可適度進補。

多進食一些富含益生菌的發酵食物,比如酸奶、豆製品,相當於把益生菌喫進去,在一定程度上也能壯大腸道共生菌羣的隊伍。

最後,重要的事情說三遍,切勿濫用抗生素!切勿濫用抗生素!切勿濫用抗生素!長期服用、濫用抗生素,特別是廣譜抗生素,會將共生菌和致病菌同時殺掉,對腸道菌羣造成嚴重影響,破壞腸道菌羣平衡。因此,必須遵照醫囑,按量使用。