概述

迎香爲經穴名(Yíngxiāng LI20)。出《鍼灸甲乙經》。屬手陽明大腸經。爲手足陽明之會穴。迎:迎接;香:香氣。本穴善治鼻病,以恢復嗅覺,故名[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

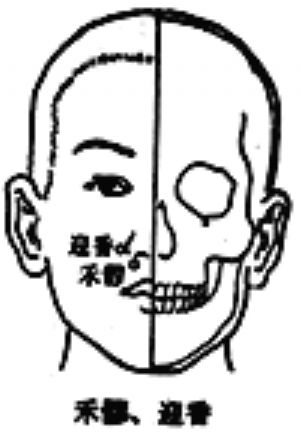

迎香另名衝陽。在鼻翼外緣中點旁,當鼻脣溝中。布有面神經與眶下神經的吻合支及面動、靜脈和眶下動脈。

標準定位

迎香在鼻翼外緣中點旁,當鼻脣溝中。

位於面部,鼻翼外緣中點旁,鼻脣溝中[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389.

[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389.

取法

在鼻翼外緣中點旁開,當鼻脣溝中取穴。

位於面部,鼻翼外緣中點旁,鼻脣溝中[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

穴位解剖

層次解剖:皮膚→皮下組織→提上脣肌[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

迎香穴下爲皮膚、皮下組織、提上脣肌。皮膚由上頜神經的眶下神經分佈。有面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。分佈着面神經與眶下神經的吻合支。皮下組織內有面神經的分支和麪動脈的鼻外側動脈經過。針由皮膚、皮下筋膜而達提上脣肌,該肌由面神經的頰支支配。

功用

祛風通竅,理氣止痛。

有通鼻竅、散風熱作用[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

主治病症

主要用於口鼻疾患等。如面癢浮腫、面神經麻痹或痙攣、鼻炎、鼻塞、鼻衄、嗅覺減退及喘息不利、膽道蛔蟲症等[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

1.五官科系統疾病:鼻炎,鼻竇炎,嗅覺減退,鼻出血,鼻息肉;

2.婦產科系統疾病;膽道蛔蟲症,便祕;

3.其它:面神經麻痹。

刺灸法

刺法:一般向鼻根部斜刺0.3~0.8寸。不宜直接灸。[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389.

1.直刺0.1~0.2寸,局部脹痛;

2.向內上平刺0.5~1.0寸,透鼻通。

3.向外上平刺1.0~1.5寸,透四白穴,以治膽道蛔蟲症。局部酸脹,可擴散至鼻部,有時有眼淚流出。

灸法:本穴禁灸。

配伍

本穴配合谷治面癢浮腫;配上星、印堂、合谷治鼻炎;配風池、外關治外感鼻塞流涕[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:389. 。

迎香配印堂、合谷,有宣肺氣,通鼻竅作用,主治急慢性鼻炎。

迎香配四白、地倉、陽白,有祛風活血通絡作用,主治面神經癱瘓,面肌痙攣。

迎香配陽陵泉、丘墟,有驅蛔鎮痛作用,主治膽道蛔蟲症。

文獻摘要

《鍼灸甲乙經》:鼻鼽不利,窒洞氣塞,喎僻多涕,鼽衄有癰,迎香主之。

《太平聖惠方》:鼻息不聞香臭,偏風面癢及面浮腫。

研究進展

迎香是治療鼻病首選穴。有報道用潑尼松龍穴位注射治療過敏性鼻炎、鼻前庭炎;氦氖激光照射治療過敏性鼻炎,埋線治療慢性鼻炎,針刺治療慢性鼻炎等均取得滿意效果。

迎香透刺四白穴治療膽道蛔蟲症,一般針刺約30分鐘疼痛即可緩解,約2小時疼痛消失。