基本信息

ICS 11.020

C 62

中華人民共和國衛生行業標準 WS/T 571—2017《裂頭絛蟲幼蟲檢測》(Detection of diphyllobothroid larvae)由中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會2017年8月1日《關於發佈〈釘螺調查〉等9項推薦性衛生行業標準的通告》(國衛通〔2017〕11號)發佈,自2018年2月1日起實施。

發佈通知

關於發佈《釘螺調查》等9項推薦性衛生行業標準的通告

國衛通〔2017〕11號

現發佈《釘螺調查》等9項推薦性衛生行業標準,其編號和名稱如下:

WST 563—2017 釘螺調查

WST 564—2017 巴貝蟲病診斷

WST 565—2017 蛔蟲病診斷

WST 566—2017 片形吸蟲病診斷

WST 567—2017 陰道毛滴蟲病診斷

WST 568—2017 阿米巴病腸外膿腫診斷

WST 569—2017 瘧原蟲檢測 血塗片鏡檢法

WST 570—2017 腸道蠕蟲檢測 改良加藤厚塗片法

WST 571—2017 裂頭絛蟲幼蟲檢測

上述標準自2018年2月1日起施行。

特此通告。

國家衛生計生委

2017年8月1日

前言

本標準依據GB/T 1.1—2009給出的規則起草。

本標準起草單位:中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、上海出入境檢驗檢疫局、上海市疾病預防控制中心。

本標準起草人:陳韶紅、李樹清、張小萍、許學年、盧豔、蔡玉春、張永年、李浩、艾琳、鄭彬。

標準正文

裂頭絛蟲幼蟲檢測

1 範圍

本標準規定了裂頭絛蟲幼蟲檢測的操作流程。

本標準適用於各級疾病預防控制機構、醫療機構和食品檢測機構對魚、蛙和蛇中裂頭絛蟲幼蟲的檢測。

2 規範性引用文件

下列文件對於本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用於本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用於本文件。

GB/T 18088 出入境動物檢疫採樣標準

GB/T 6682 分析實驗室用水規格和試驗方法

3 術語和定義

下列術語和定義適用於本文件。

3.1

裂頭蚴 plerocercoid larvae

裂頭絛蟲的幼蟲,是假葉目(Pseudophyllidea)、裂頭科(Diphyllobothriidae)絛蟲第三期幼蟲的總稱(參見附錄A)。

3.2

闊節裂頭蚴 plerocercoid larvae of Dibothriocephalus latus或phyllobothrium latum

寄生在魚體內闊節裂頭絛蟲的第三期幼蟲。

3.3

曼氏裂頭蚴 plerocercoid larvae of Spirometra mansoni

寄生在蛙、蛇或人體內曼氏迭宮絛蟲的第三期幼蟲。

4 儀器器材

4.1 生物顯微鏡。

4.2 體視顯微鏡。

4.3 PCR擴增儀。

4.4 電泳儀。

4.5 凝膠成像系統。

4.6 超淨工作臺。

4.7 高速離心機。

4.8 解剖用手術器械。

5 試劑材料

5.1 試劑

胃蛋白酶消化液;Tris-乙酸電泳緩衝液(TAE);瓊脂糖凝膠;6×加樣緩衝液;100~2000 bp DNA marker;滅菌雙蒸餾水(ddH2O);70%乙醇(配製見附錄B的B.1)。

5.2 引物

擴增裂頭蚴核糖體DNA轉錄間隔區(ITS)引物序列;擴增裂頭蚴細胞色素C氧化酶(Coxl)引物序列;闊節裂頭蚴特異性引物序列及曼氏裂頭蚴特異性引物序列(見附錄B的B.2)。

5.3 陽性對照

陽性對照爲裂頭絛蟲相應基因片段的陽性克隆質粒或裂頭蚴、裂頭絛蟲全基因組DNA。

6 檢測步驟

6.1 樣品準備

6.1.1 樣品種類:海魚、淡水魚、蛙和蛇。

6.1.2 樣品採集:採樣按照GB/T 18088執行。

6.2 樣品檢測

6.2.1 壓片檢查法

用手術剪對受檢的魚、蛙和蛇逐條/只進行解剖。取出內臟,將腹腔壁內膜刮下,觀察腹腔內壁表面,若有可疑白色點狀物,用手術剪或手術刀分離皮肉,用兩把小鑷子將肌肉撕開,取含有白色點狀物的組織用載玻片壓片,用生物顯微鏡鏡檢判定結果。

6.2.2 蛋白酶消化法

稱取樣品250 g並剪成小塊,按樣品與胃蛋白酶消化液1:5的比例加入消化液,37℃消化至無肉眼可見的肉組織爲止。消化後用0.8mm×0.8mm(10目)網篩過濾,濾液置於尖底量筒內,加水(用水參照GB/T 66828)至最大刻度處,沉澱洗滌至水清,全部沉渣置平皿,用體視顯微鏡鏡檢判定結果。

6.2.3 核酸檢測法

6.2.3.1 取樣

在體視顯微鏡下挑取蟲體,初步鑑定後備用。PCR反應設立陽性對照,對照爲裂頭絛蟲相應基因片段的陽性克隆質粒或裂頭蚴、裂頭絛蟲全基因組DNA。無菌水作空白對照。

6.2.3.2 DNA的提取

(見附錄B的B.3)

6.2.3.3 反應體系

總體積爲25μL,模板DNA 2μL,上下游引物(10Lmol/L)各0.5μL,dNTPs 2μL,MgCl22.5μL,10xBuffer 2.5μL,Taq酶(5 U/μL) 0.2μL,補充ddH2O至25μL。

6.2.3.4 PCR反應程序

94℃預變性3 min; 94℃變性30 s,55℃退火30 s,72℃延伸1 min,35個循環;72℃延伸7 min。

6.2.3.5 電泳

取10μL產物與2μL的6×加樣緩衝液混合,加樣於含溴化乙錠的1.5%瓊脂糖凝膠中。在1×TAE緩衝液中,3 V/cm~4 V/cm電泳約30 min,當溴酚藍到達底部時停止電泳,用凝膠成像系統分析。

6.3 結果判定

6.3.1 裂頭屬的裂頭蚴判定

若從魚體內檢出的幼蟲大小若長2mm~20 mm,寬2mm~3 mm,乳白色,頭節呈匙形,其背腹面各有一條窄而深凹的吸槽,體前端有凹陷且稍大,體不分節但具有橫皺褶,尾部細,呈棍棒狀,具有與成蟲相似的頭節,可初步判定裂頭屬的裂頭蚴(參見附錄C)。

6.3.2 迭宮屬的裂頭蚴形態判定

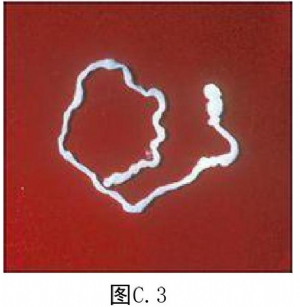

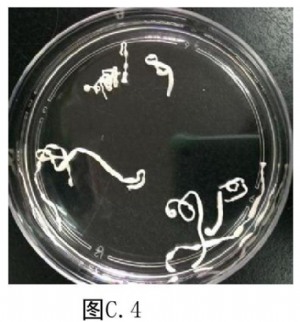

若從蛙或蛇體內檢出的幼蟲大小若長0.5cm~80 cm,寬0.3cm~1 cm,長帶形,乳白色或淡黃色,蟲體前端無吸槽,頂端中央有一孔向內凹陷成隧道狀,並向後延伸形成盲管,蟲體不分節,具有不規則的皺褶,可初步判定爲迭宮屬的裂頭蚴(參見附錄C)。

6.3.3 核酸擴增結果判定

6.3.3.1 目的基因擴增片段出現條帶而空白對照未出現條帶,實驗結果成立。

6.3.3.2 闊節裂頭蚴特異引物擴增,出現428 bp的特徵條帶,初步判定該蟲種爲闊節裂頭蚴。

6.3.3.3 曼氏裂頭蚴特異引物擴增,出現156 bp的特徵條帶,初步判定該蟲種爲曼氏裂頭蚴。

6.3.3.4 若要進一步對幼蟲定種,需將引物擴增產物進行測序,將其序列與GenBank上序列進行比對後定種。

附錄

附錄A(資料性附錄)病原學資料

裂頭蚴(plerocercoid)是假葉目(Pseudophyllidea)、裂頭科(Diphyllobothriidae)絛蟲的第三期幼蟲的總稱。裂頭科中的裂頭屬(Dibothriocephalus)又名雙葉槽屬(Diphyllobothrium)及迭宮屬(Spirometra)的裂頭蚴可感染人體。

A.1 形態

A.1.1 裂頭屬的裂頭蚴的形態

闊節裂頭蚴長2 mm~20 mm,寬2mm~3 mm,乳白色,頭節呈匙形,其背腹面各有一條窄而深凹的吸槽,體前端有凹陷且稍大,體不分節但具有橫皺褶,尾部細,呈棍棒狀,具有與成蟲相似的頭節,裂頭蚴皮層表面覆蓋微毛,長度約1.5μm。

A.1.2 迭宮屬的裂頭蚴形態

曼氏裂頭蚴長0.5cm~80 cm,寬0.3cm~1 cm,長帶形,乳白色或淡黃色,蟲體前端無吸槽,頂端中央有一孔向內凹陷成隧道狀,並向後延伸形成盲管,蟲體不分節,具有不規則的皺褶。

A.2 生活史

闊節裂頭絛蟲成蟲寄生在人以及犬、貓、豬等動物的小腸內。蟲卵隨宿主糞便排出後,在15~25℃的水中,經過7d~15d的發育,孵出鉤球蚴。當鉤球蚴被劍水蚤吞食後,在其血腔內經過2周~3周的發育成原尾蚴。當受感染的劍水蚤被小魚或幼魚吞食後,原尾蚴可在魚的肌肉、性腺、卵內發育爲裂頭蚴,裂頭蚴並可隨着魚卵排出。當大魚吞食含有裂頭蚴的小魚或魚卵後,裂頭蚴可侵入大魚的肌肉組織內繼續生存,直到終宿主食入帶裂頭蚴的魚時,裂頭蚴方能在其腸內經5周~6周發育爲成蟲。成蟲在終宿主體內可活5年~13年。可感染闊節裂頭蚴的第二中間宿主有:白斑狗魚(Esox lucius)、江鱈(Lota lota)、河鱸(Perca fluviatilis)、三刺魚(Gasterosteus aculeatus)、櫻花鉤吻鮭(Oncorhynchus masou)、鮻魚(Liza haematocheila)、溪紅點鮭(Salvelinus fontinalis)、虹鱒魚(Oncorhynchus mykiss)、雅羅魚屬鯉(Leuciscus rutilus)、八目鰻(Lampetra japonicum)等。

曼氏迭宮絛蟲的成蟲寄生在貓、犬及食肉野生動物爲終宿主的小腸內,蟲卵隨宿主糞便排出體外,在適宜溫度下,經過2周~5周發育孵出六鉤蚴,被劍水蚤吞食後發育成原尾蚴,原尾蚴被蛙類吞食可發育成裂頭蚴,人吞食含有裂頭蚴的第二中間宿主可引起曼氏裂頭蚴病。可感染曼氏裂頭蚴的第二中間宿主爲蛙類;鳥類、蛇類、豬可作爲轉續宿主。

附錄B(規範性附錄)與檢測相關的技術方法

B.1 試劑配製

B.1.1 胃蛋白酶消化液

胃蛋白酶2g,濃鹽酸0.7 mL,加蒸餾水至100 mL,現用現配。

B.1.2 Tris-乙酸電泳緩衝液(TAE)

三羥甲基氨基甲烷(Tris鹼)242 g,冰乙酸57.1 mL,pH 8.0的0.5 mol/L EDTA液100 mL,加蒸餾水定容至1000 mL,製成50xTAE緩衝液,混勻4℃保存備用。臨用前50倍稀釋。

B.1.3 1×TAE使用液

50×TAE 20 mL,加蒸餾水定容至1000 mL,混勻備用。

B.1.4 10 mg/mL溴化乙錠液

溴化乙錠1g,加蒸餾水定容至100 mL,磁力攪拌至完全溶解,室溫避光保存。

B.1.5 1.5%瓊脂糖凝膠

瓊脂糖1.5 g,加1xTAE定容至100 mL,完全融化後,溶液冷卻至60℃,加10 mg/mL溴化乙錠5μL(終濃度0.5μg/mL),輕輕混勻後,製備凝膠。

B.1.6 6×加樣緩衝液

溴酚藍0.25 g,蔗糖40 g,加蒸餾水至100 mL。置4℃保存備用。

B.1.7 商品化試劑盒

Taq酶、dNTP等核酸提取及PCR試劑可選用商品化試劑和試劑盒。

B.2 引物模板

裂頭絛蟲幼蟲相關引物見表B.2

表B.2裂頭絛蟲幼蟲相關引物

相關引物

引物名稱 | 引物編號 | 序列 | 片段大小/bp |

裂頭蚴ITS通用引物 | 18S-DF1 | 5'-ACTTGATCATTTAGAGGAAGT-3' | 1409 |

28S-DR4 | 5'-CTCCGCTTAGTGATATGCT-3' | ||

裂頭蚴Cox1通用引物 | JB6 | 5'-GATAGTAAGGGTGTTGA-3' | 650 |

JB5R | 5 '-CAAGTATCRTGCAAAATATTATCAAG-3' | ||

闊節裂頭蚴特異引物 | Dl/Dn-1805F | 5'-CAGTGGGAATGGTGCTTGTAATGT-3' | 428 |

Dl-2211R | 5'-TAACCTTTACTTATAACTACT-3' | ||

曼氏裂頭蚴特異性引物 | F965 | 5 '-CTTGGCTTTATATGATTTAAATAG-3' | 156 |

R1120 | 5'-GTTTGGTGCACAGTACGTTTTAAAA-3' |

B.3 DNA的提取

B.3.1 挑取單條待鑑定蟲體放入滅菌離心管,加入滅菌蒸餾水,半小時換一次水,重複洗滌3次,洗滌完畢後棄掉離心管中蒸餾水,用碾磨棒將離心管中蟲體碾碎,加入180μL Buffer ATL,20μL蛋白酶K,混勻後於56℃孵育1~3 h至消化完全,期間不時振盪搖晃。

B.3.2 消化完全後,漩渦震盪15 s,加200μl Buffer AL,立即漩渦振盪混勻,再加入200μl乙醇(96~100%),漩渦振盪混勻。

B.3.3 離心柱置於收集管上,將上一步的混合物吸入離心柱中,8000 r/min離心1 min,棄收集管。

B.3.4 將離心柱置於新的收集管中,加500 μl Buffer AW1,8000 r/min離心1 min,棄收集管。

B.3.5 將離心柱置於新的收集管中,加500 μl Buffer AW2,14000 r/min離心3 min,棄收集管。

B.3.6 將離心柱置於滅菌的1.5 ml離心管中,加入200 μl Buffer AE室溫孵育1 min,8000 r/min離心1min,離心所得DNA於-20℃冰箱保存備用(重複該步驟可擴大DNA回收率)。

B.4 實驗試劑代碼解釋(試劑盒自帶)

Buffer AL:裂解緩衝液(Lysis buffer)

Buffer AW1:洗滌緩衝液1

Buffer AW2:洗滌緩衝液2

Buffer ATL:組織溶解緩衝液

Buffer AE:溶解緩衝液

附錄C(資料性附錄)裂頭蚴實物圖

C.1 白魚肌肉中的闊節裂頭蚴見圖C.1

C.2 鱒魚肌肉中的闊節裂頭蚴見圖C.2

C.3 蛙體內的曼氏裂頭蚴見圖C.3

C.4 蛇體的曼氏裂頭蚴見圖C.4

注:圖C.1來自參考自文獻:Tomàš Scholz, Hector H.Garcia, Roman Kuchta, Barbara Wicht. Update on the Human Broad Tapeworm (Genus Diphyllobothrium), Including Clinical Relevance. [J] Clin Microbiol Rev.2009 January; 22 (1):146-160. doi: 10.1128/CMR.00033-08

圖C.2. C.3. C.4爲檢測樣品自己拍攝.

參考文獻

[1] 吳觀陵,人體寄生蟲學,第4版,北京:人民衛生出版社,2013.

[2] Scholz T,Garcia HH, Kuchta R,Wicht B.Update on the human broad tapeworm (genus diphyllobothrium), including clinical relevance. Clin Microbiol Rev.2009,22(1):146-160.

[3] 餘森海,許隆祺,人體寄生蟲學彩色圖譜,第1版,北京:中國科學技術出版社,1992.

[4] 劉自逵,劉國華,戴榮四,劉偉,李芬,等,湖南省蝟迭宮絛蟲的線粒體cox1和nad1基因的序列測

定及種系發育分析,畜牧獸醫學報.2010,41: 463-468.

[5] Wicht B,Ruggeri-Bernardi N, Yanagida T,Nakao M, Peduzzi R,et al. Inter-and intra-specific characterization of tapeworms of the genus Diphyllobothrium (Cestoda: Diphyllobothriidea) from Switzerland, using nuclear and mitochondrial DNA targets. Parasitol Int.2010,59:35-39.

[6] SH Chen, L Ai, YN Zhang, JX Chen, WZ Zhang, et al. Molecular Detection of Diphyllobothrium nihonkaiense in Humans, China. Emerg Infect Dis,2014,20:315-318.