概述

熱府爲經穴別名[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:560.。

風門·熱府

熱府即風門[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:560.。出《備急千金要方》。

[穴位基礎信息表]風門|Fengmen|Fengmen|Windy Door|BL12|12|V12|V12|B12|B12|BI12

風門爲經穴名(Fēngmén BL12)[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。出《鍼灸甲乙經》。亦稱風門熱府,別名熱府[參考資料] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:345.。屬足太陽膀胱經[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。風門是督脈、足太陽膀胱經的交會穴[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。風即風邪,門即門戶,此穴居風邪易侵之處,且善治風邪爲病,故名風門[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。風門穴主治傷風咳嗽,發熱頭痛,目眩,項強,胸背痛,鼻塞多涕,發熱,頭痛,咳嗽,哮喘,胸背徹痛,癰疽發背,傷風感冒,頸項強痛,鼻流清涕,咳嗽氣喘,胸背疼痛,嘔吐,黃疸,水腫,角弓反張,發背,癰疽,現代又多用風門穴治療流行性感冒,支氣管炎,支氣管哮喘,肺炎,百日咳,胸膜炎,蕁麻疹,項背軟組織勞損,破傷風,背部癰疽,肩背軟組織疾患,遺尿等。風門穴常用灸法可預防一切外感病證[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

風門穴的別名

風門熱府、熱府(《鍼灸甲乙經》),左爲風門、右爲熱府(《循經考穴編》)。

出處

《鍼灸甲乙經》:在第二椎下兩旁,各一寸五分。

穴名解

風即風邪,門即門戶,此穴居風邪易侵之處,且善治風邪爲病,故名風門[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

風,爲六淫之一;門,人所出入處爲門。穴屬膀胱,膀胱主一身之表,是足太陽經、督脈之會穴,爲風邪出入之門戶。《醫經理解·穴名解》謂:“凡胸中之風熱,皆於此瀉之。”《廣雅·釋言》:“風,氣也。”故風並不單指風之邪氣而言。穴在肺俞之上方,爲肺氣出入之所必由。用治風邪外感、上氣咳逆諸病,有雙重意義。風門穴有疏散風寒、清熱調肺之功,主治傷風感冒,發熱惡寒,咳嗽頭痛,鼻流清涕,因名風門。[參考資料] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

特異性

風門穴是足太陽膀胱經與督脈之交會穴。

所屬部位

背部[參考資料] 孫國傑主編. 鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:89.

風門穴的定位

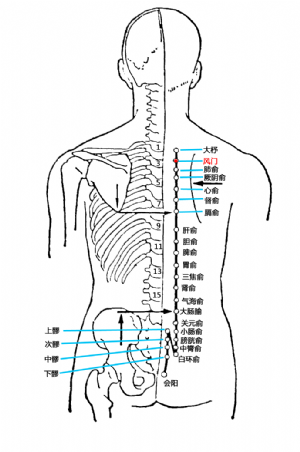

標準定位:風門穴在背部,當第2胸椎棘突下,旁開1.5寸[參考資料] 中醫藥學名詞審定委員會. 中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.[參考資料] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:345.。

風門穴位於脊柱區,當第二胸椎棘突下,旁開1.5寸[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。俯伏或俯臥取穴[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

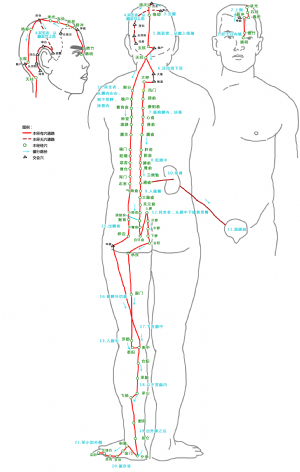

風門穴在足太陽膀胱經中的位置

風門穴在背部的位置

風門穴在背部的位置

風門穴在背部的位置(肌肉)

風門穴在背部的位置(骨骼、內臟)

風門穴的取法

俯臥位,在第二胸椎棘突下,督脈旁開1.5寸處取穴。

風門穴位於脊柱區,當第二胸椎棘突下,旁開1.5寸。俯伏或俯臥取穴[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

風門穴穴位解剖

風門穴下爲皮膚、皮下組織、斜方肌、小菱形肌、上後同鋸肌、骶棘肌。有肋間動、靜脈後支的內側支。分佈着第二、三胸神經後支的內側皮支,深層爲外側支。皮膚由第一、二、三胸神經後支的內側支分佈。斜方肌由副神經支配;菱形肌由肩胛背神經支配,該神經由臂叢發出,由肩胛提肌前緣,經該肌和菱形肌的深面,沿肩胛骨的內側緣下降,幾達該骨下角,分支支配大、小菱形肌和肩胛提肌。針經上述結構後,可深至第二肋間結構,其胸腔相參應器官是胸膜腔及肺,所以要掌握針刺的深度。

層次解剖

皮膚→皮下組織→斜方肌→菱形肌→上後鋸肌→頸夾肌→豎脊肌[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

穴區神經、血管

淺層有第2、第3胸神經後支的皮支及其伴行動、靜脈分佈;深層有副神經、肩胛背神經、第2和第3胸神經後支及肩胛背動脈分支分佈[參考資料] 孫國傑主編. 鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:77.。

布有第二、三胸神經後支的內側皮支,深層爲外側支,並有第二肋間動、靜脈後支的內側支和頸橫動脈降支通過[參考資料] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:345.。

風門穴的功效與作用

風門穴具有宣肺解表,益氣固表的功效。

風門穴有祛風解表,宣肅肺氣的作用[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

風門穴有疏散風寒、清熱調肺之功,主治傷風感冒,發熱惡寒,咳嗽頭痛,鼻流清涕,因名風門。本穴與督脈之陶道相近,陶道喻其旋轉也。凡物體轉動,則必生風。風生則大氣清涼,正合本穴能治諸般熱證之意。本穴內應肺體,爲呼吸氣息出納之道路,如舊式風匣前後風門,養生家所稱之“橐龠”也。[參考資料] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

風門穴主治病症

風門穴主治傷風咳嗽,發熱頭痛,目眩,項強,胸背痛,鼻塞多涕,發熱,頭痛,咳嗽,哮喘,胸背徹痛,癰疽發背,傷風感冒,頸項強痛,鼻流清涕,咳嗽氣喘,胸背疼痛,嘔吐,黃疸,水腫,角弓反張,發背,癰疽,現代又多用風門穴治療流行性感冒,支氣管炎,支氣管哮喘,肺炎,百日咳,胸膜炎,蕁麻疹,項背軟組織勞損,破傷風,背部癰疽,肩背軟組織疾患,遺尿等。

風門穴主治傷風咳嗽、發熱頭痛、目眩、項強、胸背痛、鼻塞多涕[參考資料] 孫國傑主編. 鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:77.。

風門穴主治 發熱,頭痛;咳嗽,哮喘;項強,胸背痛[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

風門穴主治傷風咳嗽,頭痛發熱,胸背徹痛,項強,癰疽發背等[參考資料] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:345.。

風門穴主治胸肺及項背部等疾患:如傷風感冒、頭痛發熱、頸項強痛、鼻流清涕、咳嗽氣喘、胸背疼痛、嘔吐、黃疸、水腫、角弓反張、發背、癰疽等[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

現代又多用風門穴治療流行性感冒、支氣管炎、支氣管哮喘、肺炎、百日咳、胸膜炎、蕁麻疹、項背軟組織勞損等[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

1. 呼吸系統疾病:支氣管炎,肺炎,哮喘,百日咳;

2. 外科系統疾病:破傷風,背部癰疽,胸膜炎;

3. 其它:感冒,蕁麻疹,肩背軟組織疾患,遺尿等。

刺灸法

刺法

斜刺0.3~0.5寸[參考資料] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:345.。

一般向椎體方向斜刺0.5~0.8寸[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.。

斜刺0.5~0.8寸[參考資料] 孫國傑主編. 鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:77.[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.,局部有酸脹感,可向肋間放散[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

注意:本穴不能向前或向內直刺或深刺,以免刺傷肺臟,引起氣胸[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

灸法

可灸[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:153.[參考資料] 孫國傑主編. 鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:77.[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

艾炷灸3~7壯;或艾條灸5~15分鐘[參考資料] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:345.。

艾炷灸5~7壯,艾條溫灸10~15分鐘。

風門穴常用灸法可預防一切外感病證[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

風門穴的配伍

風門配肩井、支溝,有舒筋通絡鎮痛的作用,主治肩背疼痛,肋間神經痛。

風門配合谷、外關,有解表清熱的作用,主治發熱、咳嗽。

風門配肺俞、大椎,治哮喘[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

風門配尺澤、合谷,治感冒[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

風門配豐隆、天突,治咳嗽、氣喘[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

風門配曲池、血海,有清熱涼血的作用,主治蕁麻疹。

風門配曲池、風池、外關、血海、足三裏,治蕁麻疹[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

文獻摘要

《鍼灸甲乙經》:督脈、足太陽之會。

《鍼灸甲乙經》:風眩頭痛、鼻不利、時嚏、清涕自出,風門主之。

《鍼灸大成》:主發背癰疽,身熱,上氣喘氣,咳逆胸背痛,風勞嘔吐,多嚏,鼻鼽出清涕,傷寒頭項痛,目瞑,胸中熱,臥不安。

《銅人腧穴鍼灸圖經》:風門二穴,一名熱府……傷寒頸項強,目瞑多嚏,鼻鼽出清涕。

《鍼灸聚英》:風勞嘔吐,傷寒頭項強,目瞑,胸中熱。

《類經圖翼》:此穴能瀉一身熱氣,常灸之,永無癰疽瘡疥等患。

《鍼灸大成》:主上氣喘氣。

風門穴研究進展

對肺功能的影響

針刺風門可調整肺的通氣量,但發生效應較遲,需連續針刺1周,如獲得效應,即使停針,仍可持續一定的時間[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

治療鼻炎

針挑風門治療慢性鼻炎46例。結果痊癒24例,顯效13例,好轉6例,無效3例,總有效率爲93.4%[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

治療咳嗽

針刺風門加拔罐治療頑固性咳嗽62例。取風門、肺俞、膈俞、天突、膻中,背部腧穴向脊柱方向進針1.2寸;天突、膻中常規操作,針後加拔火罐,留罐5~10 min,每日1次,7次爲一療程。結果:痊癒58例,佔93.5%;顯效4例,佔6.5%,全部有效[參考資料] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:229-230.。

治療支氣管哮喘

取風門、大杼,用化膿灸法治療220例,有較好療效。

風池·熱府

熱府即風池。見《鍼灸學》(南京)。[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:560.

風池爲經穴名(Fēngchí GB20)。出《黃帝內經靈樞·寒熱》。屬足少陽膽經。爲足少陽經、陽維脈的會穴。風:風邪;池:池塘。穴在枕骨下,局部凹陷如池,常爲風邪侵入處,也是祛風之要穴,故名。位於頸後區,枕骨之下,胸鎖乳突肌上端與斜方肌上端之間的凹陷中。俯伏取穴。層次解剖:皮膚→皮下組織→斜方肌和乳突肌之間→頭夾肌→頭半棘肌→頭後大直肌與頭上斜肌之間。有醒腦開竅、疏風清熱、明目益聰的作用。主治頭目、耳鼻、外感、神志等疾患,如頭痛發熱、熱病汗不出、頸項強痛、頭暈、目赤腫痛、迎風流淚、雀目、青盲、面腫、口、鼻淵、鼻衄、耳鳴、耳聾、癭氣、瘧疾、失眠、癲狂癇、中風昏危、涎出不語、氣厥、肩背痛等。現代又多用以治療流行性感冒、神經性頭痛、視神經萎縮、視網膜出血、電光性眼炎、近視、鼻炎、神經性耳聾、神經衰弱、高血壓、癲癇、流行性乙型腦炎等。一般向對側眼窩內下緣方向,略斜向下刺入1.0~1.5寸,或向對側風池穴透刺,勿向對側眼窩外上方斜刺過深,以防刺入顱腔或脊髓腔;可灸。現代研究:①針刺風池、足三裏等穴可使腦震盪患者的顱壓下降,具有較長的後效應:②針刺風池等穴,治療高血壓患者,使血壓下降,且可降低血清中膽固醇含量及其與卵磷脂的比值;③針刺本穴可使視力減弱者,普遍提高視力,用指針點刺或梅花針叩刺對防治青少年近視眼有效。[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:154.

風池[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:154.

風池[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:154.