概述

鼻針療法是針刺療法之一。該療法認爲鼻與臟腑經絡有密切聯繫。指在鼻部範圍內的一些特定穴位上針刺以治療全身多種疾病的方法。它形成於50年代末、60年代初期。是我國中醫鍼灸工作者在研究、開展耳針療法的過程中,以祖國醫學對鼻部與臟腑及全身關係的理論爲基礎,以通過鼻部皮膚色澤變化來診斷疾病的方法爲依據而發展起來的一種新針法。它對於疼痛性疾患,神經衰弱、腹瀉等多種疾患都有較好的療效,也可用於鼻針麻醉。其穴位以《靈樞·五色》中的記載爲依據,與面針定位有異。

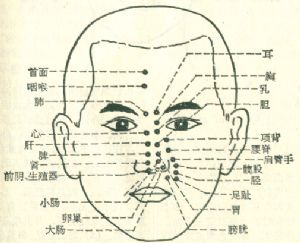

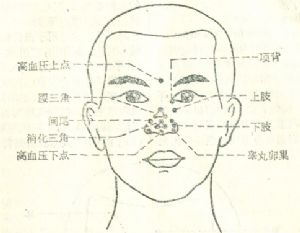

《靈樞·五色》篇指出:“明堂高骨以起,平以直,五臟次於中央,六腑挾其兩側”鼻針的穴位排列即根據這一原理,分爲第一線(正中),第二線和第三線。第一線排列9穴,第二線左右各5穴,第三線左右各9穴(圖1)均以人體臟腑器官命名。除以上鼻部基礎穴,近年來還發現一些鼻部新穴(圖2)。鼻針的選穴可根據中醫髒象學說和受病臟腑器官取相應穴位,也多用針柄或探測儀在鼻部相應區域探查出敏感反應點,以作爲針刺穴位.操作時用5分毫針捻轉進針,深約1~2分,待患者有酸脹感時,留針lOmin~20min,可每隔lOmin行鍼1次。因鼻部肌肉淺薄,進針後容易有針感,所以不必深刺,以不刺到軟骨爲好。鼻針麻醉時用持續捻轉法,並可加電針。

圖1

圖2

身體各部疾患均可取相應穴位治療,但目前臨牀應用較少。

鼻針穴位

1.常用穴位:先在鼻部劃出3條標定錢。第一條錢,即鼻正中線,起於前額正中,止於鼻尖;第二條線起於目內眥下,緊靠鼻樑骨兩側,止於鼻翼下端盡處;第三條線,起於眉內側端沿第二條線外方3~5mm處至鼻翼盡處。(見圖)

(1)頭面:額部正中、眉心至前髮際中點的連線的中點。

(2)咽喉:頭面穴與肺穴連線之中點。

(3)肺:兩眉內側端連線之中點。

(4)心:兩目內眥連線之中點。

(5)肝:鼻樑最高點之下方,兩顴連線與鼻正中線交叉點,心穴與脾穴連線之中點。

(6)脾:當鼻準頭上緣正中線上,心與外生殖器連線之中點。

(7)腎:脾與外生殖器連線之中點。

(8)外生殖器:在鼻尖端上。

(9)睾丸或卵巢:鼻尖兩側,鼻翼內緣。

(10)膽:自內眥之下,肝穴外側。

(11)胃:膽穴之下,脾穴外則。

(12)小腸:胃穴之下,鼻翼上1/3處。

(13)大腸:小腸穴之下,鼻翼正中處。

(14)膀胱:大腸穴之下,鼻翼壁盡處。

(15)耳:眉內側端。

(16)胸:眉棱骨之下,目窠之上。

(17)乳:睛明穴上方。

(18)項背:晴明穴下方。

(19)腰脊:顴骨內側,平肝穴。

(20)上肢:腰脊穴之下,平脾穴。

(21)胯股:鼻上緣、上肢穴的下方。

(22)膝脛:鼻翼正中外側,跨股穴下方。

(23)足趾:膝脛穴之下,平膀胱穴。

2. 新穴 見圖

(1)高血壓上點:兩眉正中,即印堂穴。

(2)高血壓下點:鼻尖稍下方。

(3)腰三角:正中點在心穴下方、鼻骨下緣。兩側點在正中點之外下方。

(4)消化三角:正中點在腰三角中點之下方,兩側點在其外下方,即鼻尖處的小等 三角形。

(5)闌尾:鼻翼外上部。

(6)下肢:即膝脛穴。

(7)創新:兩鼻孔上緣連線與鼻正中線交點處。

(8)增一:兩鼻翼內側緣凹陷處。

(9)增一:從增一穴起沿鼻翼風紋線延至鼻孔上緣處。

(10)子包:鼻中隔稍下,人中穴上方。

鼻針進穴原則:

鼻針穴位多以人體臟腑器官命名,故每一個穴位均可主治相應臟腑器官的疾患。如脾穴、胃穴、消化三角可治消化系統疾患;肝穴、膽穴可治肝膽疾患;眩暈可取腎穴;血壓高可取高血壓上、下點等。

器械

30~32號,15mm長毫針。

操作方法

常規消毒,用毫針捻鍼轉進針,一般採用斜刺或透針,約刺入2~5mm即可。捻轉手法應儘量輕柔,如患者出現酸、麻、脹、流淚、打噴嚏等現象爲已得氣,得氣後可留針10~30分鐘,中間行鍼1~2次,每日或隔日治療1次,10次爲1療程,療程間休息7~10天。

適用範圍

本法適應範圍很廣,一般常見疾病均可應用。如高血壓病、胃痛、痹證、肝脾腫大、闌尾炎、急性腰扭傷等。鼻針法還可應用於針刺麻醉。如甲狀腺及甲狀舌骨瘻切除術,二尖瓣分離術、胃大部切除術,膽囊造瘻術等。

注意事項

(1)針前須嚴格消毒,如有疤痕應避開,以免引起出血或疼痛。

(2)鼻部肌肉菲薄,感覺靈敏,切忌重刺、深刺,尤其不能刺到鼻軟骨上,更不能刺通鼻腔。