鼻針療法是針刺療法之一。該療法認爲鼻與臟腑經絡有密切聯繫。指在鼻部範圍內的一些特定穴位上針刺以治療全身多種疾病的方法。它形成於50年代末、60年代初期。是我國中醫鍼灸工作者在研究、開展耳針療法的過程中,以祖國醫學對鼻部與臟腑及全身關係的理論爲基礎,以通過鼻部皮膚色澤變化來診斷疾病的方法爲依據而發展起來的一種新針法。它對於疼痛性疾患,神經衰弱、腹瀉等多種疾患都有較好的療效,也可用於鼻針麻醉。其穴位以《靈樞·五色》中的記載爲依據,與面針定位有異。

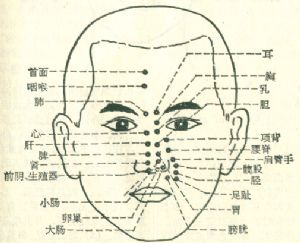

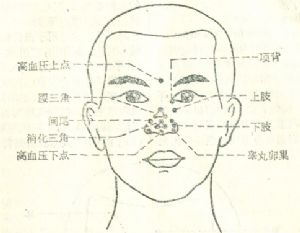

《靈樞·五色》篇指出:“明堂高骨以起,平以直,五臟次於中央,六腑挾其兩側”鼻針的穴位排列即根據這一原理,分爲第一線(正中),第二線和第三線。第一線排列9穴,第二線左右各5穴,第三線左右各9穴(圖1)均以人體臟腑器官命名。除以上鼻部基礎穴,近年來還發現一些鼻部新穴(圖2)。鼻針的選穴可根據中醫髒象學說和受病臟腑器官取相應穴位,也多用針柄或探測儀在鼻部相應區域探查出敏感反應點,以作爲針刺穴位.操作時用5分毫針捻轉進針,深約1~2分,待患者有酸脹感時,留針lOmin~20min,可每隔lOmin行鍼1次。因鼻部肌肉淺薄,進針後容易有針感,所以不必深刺,以不刺到軟骨爲好。鼻針麻醉時用持續捻轉法,並可加電針。

圖1

圖2

身體各部疾患均可取相應穴位治療,但目前臨牀應用較少。