概述

十六絡脈爲經絡分類名。即十五絡脈(指十二經脈在四肢部各分出一絡,加上任脈的絡脈、督脈的絡脈和脾之大絡)加胃之大絡,合稱十六絡脈。出《類經》。《東垣十書》:“十二大經之別,並任督之別,脾之大絡脈別,名曰大包,是爲十五絡,諸經皆言之。予謂胃之大絡,名曰虛裏,貫膈絡出於左乳下,其動應衣,脈宗氣也。是知絡有十六也。”[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:18. 絡者又稱絡脈,是由經脈分出來的呈網狀的大小分支。絡脈的主要作用是配合經脈,網絡全身組織,運行營衛氣血。十二經的絡脈起着溝通表裏和加強經脈與體表聯繫的作用,任脈絡、督脈絡和脾之大絡有通調氣血和治療胸腹、腰背和脅肋部病症的作用。

十六絡脈詳述

手太陽絡脈

手太陽絡脈,十五絡脈之一。原稱手太陽之別,又稱支正。出《靈樞·經脈》。自腕關節後5寸處的支正穴分出,向內側注入手少陰心經;其支脈上行經肘絡於肩髃部。其病:實證,關節弛緩,肘部廢痿不用;虛證,皮膚贅生小疣。取手太陽絡穴支正治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:127. 。

手太陰絡脈

手太陰絡脈,十五絡脈之一。原稱手太陰之別,又稱列缺。出《靈樞·經脈》。起於腕關節上方橈骨莖突的分肉間,腕後1.5寸處。一支走向手陽明經脈;一支與本經並行,直入掌中,散佈在大魚際部。其病:實證見手掌和腕部灼熱;虛證見呵欠、尿頻、遺尿。可取手太陰絡穴治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:130. 。

手少陽絡脈

手少陽絡脈,十五絡脈之一。原稱手少陽之別,又稱外關。出《靈樞·經脈》。爲手少陽經脈別出的絡脈,起於腕關節後2寸處的外關穴,繞行於臂部的外側,沿本經進入胸中,與手厥陰心包經會合。本絡脈病變:實證見肘關節拘攣;虛證見肘關節弛緩不能收屈。均可取本經絡穴外關治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:132. 。

手少陰絡脈

手少陰絡脈,十五絡脈之一。原稱手少陰之別,又稱通裏。出《靈樞·經脈》。從腕關節後1寸處的通裏穴分出,沿本經上行進入心中,再向上聯繫舌根部,歸屬於目系(眼後聯繫於腦的組織)。分支在通裏穴處走向手太陽經脈。其病症:實證見胸膈脹滿、支撐不適;虛證見不能說話。可取手少陰絡穴通裏治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:134. 。

手陽明絡脈

手陽明絡脈,十五絡脈之一。原稱手陽明之別,出《靈樞·經脈》。脈自腕關節後3寸處的偏歷穴分出,向內側匯入手太陰經脈以溝通表裏兩經;支脈向上沿臂經肩髃部上行至下頜角,遍佈於牙根部;另一支脈進入耳中,與聚集在耳部的諸多經脈(宗脈)會合。本絡脈病變,實證見齲齒,耳聾;虛證可見齒冷,經氣痹阻則胸膈痞悶。均可取手陽明絡穴偏歷治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:137. 。

手厥陰絡脈

手厥陰絡脈,十五絡脈之一。原稱手心主之別,出《靈樞·經脈》。起於腕關節後2寸的內關穴處,在掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間沿經脈向上連繫於心包,散絡心繫。分支在內關穴處走向手少陽經,以溝通手厥陰、少陽表裏兩經的聯繫。其病症:實證見心痛;虛證見心中煩亂。可取手厥陰絡穴內關治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:140. 。

足太陽絡脈

足太陽絡脈,十五絡脈之一。原稱足太陽之別,出《靈樞·經脈》。爲足太陽膀胱經的別出絡脈。脈自外踝上7寸處的飛揚穴分出,走向足少陰經脈以溝通表裏兩經。本絡脈病變:實證見鼻流清涕、鼻塞、頭背疼痛;虛證見鼻流清涕、出血。均可取本經絡穴飛揚治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:324. 。

足太陰絡脈

足太陰絡脈,十五絡脈之一。原稱足太陰之別。出《靈樞·經脈》。爲足太陰脾經別出的絡脈。自足大趾本節後1寸處的公孫穴分出,一支走向足陽明經以加強表裏兩經的聯繫;另一支進入腹腔,與腸胃聯絡。本絡脈病變:實證可見腹中疼痛如絞;虛證可見腹部脹氣;氣逆就會產生上吐下瀉。取本經絡穴公孫治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:327. 。

足少陽絡脈

足少陽絡脈,十五絡脈之一。原稱足少陽之別,出《靈樞·經脈》。爲足少陽膽經的別出絡脈。脈自外踝上5寸處的光明穴分出,走向足厥陰經脈以溝通表裏兩經,再向下絡於足背。本絡脈病變:實證,足部厥冷;虛證,下肢痿軟難以步履,坐而不能立起。均可取本經絡穴光明治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:331. 。

足少陰絡脈

足少陰絡脈,十五絡脈之一。原稱足少陰之別,出《靈樞·經脈》。爲足少陰腎經的別出絡脈。脈起於大鐘穴,在內踝後繞行足跟而至足外踝,別行走向足太陽經;另一支與本經並行向上,走於心包下,再向外貫穿腰脊。本絡脈病變,脈氣厥逆,則心煩胸悶;實證見二便不通,虛證見腰痛。均可取本經的絡穴大鐘治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:333. 。

足陽明絡脈

足陽明絡脈,十五絡脈之一。原稱足陽明之別,出《靈樞·經脈》。爲足陽明胃經的別出絡脈。脈自外踝上8寸處的豐隆穴處分出,走向足太陰經脈以加強表裏兩經聯繫;另一支沿脛骨外側緣向上,聯絡頭項(交會大椎),與行經該處的各經脈氣相會,向下繞絡於咽喉。其病症:實證可發生癲狂;虛證可見足脛部弛緩無力,肌肉萎縮;氣逆可產生咽喉腫痛,突然失音。取本經絡穴豐隆治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:336. 。

足厥陰絡脈

足厥陰絡脈,十五絡脈之一。原稱足厥陰之別,出《靈樞·經脈》。爲足厥陰肝經別出的絡脈。脈自內踝上5寸處的蠡溝穴分出,走向足少陽經脈;其分支經過脛部上行到睾丸部,結於陰莖。本絡脈若發生病變,脈氣厥逆就會引起睾丸腫大,突發性疝氣;實證則見強陽不倒;虛證見陰部暴癢。均可取本經絡穴蠡溝治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:343. 。

任脈絡

任脈絡,十五絡脈之一。原稱任脈之別,出《靈樞·經脈》。爲任脈的別出絡脈。脈起於尾翳(鳩尾穴),在鳩尾骨(胸骨劍突)下面散佈腹部。本絡脈發生病變,實證爲腹皮痛;虛證則爲腹皮瘙癢。均可取本經絡穴鳩尾治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:259. 。

督脈絡

督脈絡,十五絡脈之一,原稱督脈之別。出《靈樞·經脈》。爲督脈別出的絡脈。起於長強穴,挾脊柱兩旁肌肉上行至項部,散佈頭上,復向下行於肩胛的左右,分別走向兩側足太陽經,深入於脊旁肌肉。本絡病變,實證可見脊強反折(角弓反張);虛證可見頭部沉重,搖晃不寧。可取本經絡穴長強治療[參考資料] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:706. 。

脾之大絡

脾之大絡,十五絡脈之一。出《靈樞·經脈》。指由脾臟分出之大絡脈。起於大包,在淵腋下3寸,散佈於胸脅。本絡脈病變,實證遍身疼痛;虛證周身骨節弛縱無力。凡上述病症和有瘀血凝滯症狀者,均可取脾之大絡的大包穴治療。

脾之大絡

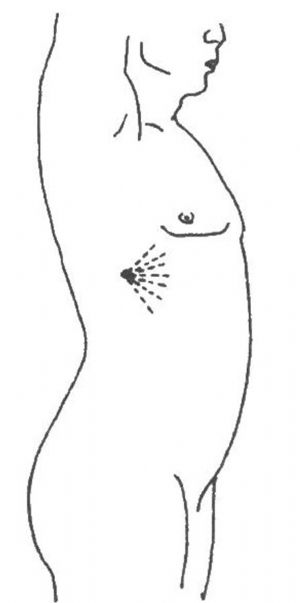

胃之大絡

胃之大絡指由胃直接分出的絡脈。本絡自胃上行,貫穿膈肌,連絡於肺,出於虛裏(心尖搏動處)。《素問·平人氣象論》:“胃之大絡,名日虛裏,貫膈、絡肺,出於左乳下,其動應衣,脈宗氣也。”虛裏即心尖搏動處,相當於左乳根穴。出《素問·平人氣象論》。人以胃氣爲本,宗氣源於胃氣,而虛裏則爲宗氣匯聚之處,虛裏的搏動能直接反映胃氣盛衰及氣血變化。臨牀上將心跳過甚稱爲“宗氣泄”。