胎頭吸引術(application of vacuum extracfor)是採用一種特製的吸引器置於胎頭,形成負壓後吸在胎頭上面,通過牽引,協助娩出胎頭的一種助產手術。

胎頭吸引器的構造

胎頭吸引器由吸頭器、橡皮導管及抽氣裝置三部分組成。

|

|

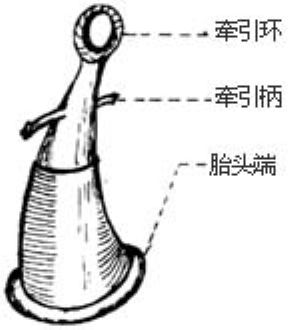

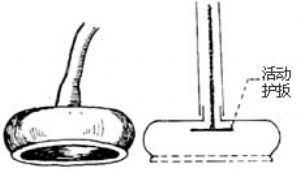

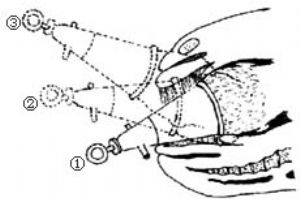

| 圖1 錐形胎頭吸引器 | 圖2 牛角形吸引器 |

1.吸頭器 有金屬型和硅膠型。金屬型吸頭器爲錐形金屬空筒和金屬扁圓形。錐形金屬空筒(圖1~圖2)又分爲直形和牛角型。錐形吸頭器一端大,一端小,大端爲胎頭端,直徑5.0cm、5.5cm、6.0cm,端口包有橡皮圈以減少對胎頭的損傷。小端稱牽引端,頂部有一金屬圈,爲用力的拉手,兩側有對應的短柄,其中有一側爲空心管,與吸頭主體內腔相通,稱牽引柄氣管,以備抽氣形成負壓時用。金屬扁圓形(圖3)似一金屬罩,胎頭端直徑6cm,罩內有一金屬薄片活瓣,用以保護胎頭,以較少損傷,其內有空心管,可套上膠皮管與抽氣裝置連接。亦有在其兩旁的罩上另裝一抽氣管。牽引端呈管狀,頂端裝有一柄作拉手。國外也有用硅膠型吸頭器(圖4)代替金屬型。

|

|

| 圖3 金屬扁圓形胎頭吸引器 | 圖4 硅膠型吸引器 |

2.橡皮導管 用於連接吸頭器與抽氣裝置。

3.抽氣裝置 爲50ml空針或電動負壓吸引機。

適應證

1.第二產程延長 初產婦宮口開全已達2小時,經產婦胎頭露於陰道口達1小時而未能娩出者。

2.縮短第二產程 產婦全身情況不宜於娩出時摒氣用力者,如產婦合併心臟病、妊娠高血壓綜合徵、肺結核、嚴重貧血或哮喘等併發症。

3.子宮瘢痕 剖宮產史或子宮手術史,在第二產程子宮收縮力增強,易引起瘢痕撕裂者。

4.持續性枕後位、持續性枕橫位 胎頭內旋轉受阻,徒手旋轉不成功,需要旋轉牽出胎頭者。

5.胎兒有宮內窘迫可能者。

禁忌證

1.骨盆狹窄或頭盆不稱。

2.顏面位、額位、高直位或其他異常胎位。

3.嚴重胎兒窘迫。

必備條件

1.胎兒存活。

2.無明顯頭盆不稱,胎頭已入盆。

3.宮口已開全。

4.胎頭雙頂徑已達坐骨棘平面,先露骨質部已達坐骨棘下3cm或以下。

5.胎膜已破,胎膜未破應先行人工破膜術。

手術操作

1.檢查吸引器有無損壞,漏氣,橡皮套是否鬆動,並將橡皮管接在吸頭器的空心管柄上,連接負壓裝置。

2.產婦取膀胱截石位,常規沖洗消毒外陰。

3.導尿排空膀胱。

4.行雙側陰部神經阻滯麻醉。

5.陰道檢查。再將行陰道檢查,排除頭盆不稱等禁忌證,胎膜未破者予以破膜。

6.會陰較緊者應行較大的會陰側切術。

|

|

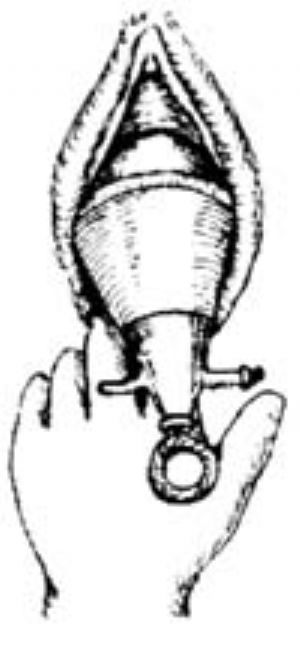

| 圖5 放置胎頭吸引器(正面觀) | 圖6 放置胎兒吸引器(側面觀) |

7.放置吸引器。在吸引器胎頭端塗消毒石蠟油,左手分開兩側不陰脣,暴露陰道外口,以中示指掌側向下撐開陰道後壁,右手持吸頭器將胎頭端向下壓入陰道後壁前方,然後示中二指掌面轉向上,挑開陰道右側壁,使吸頭器右側緣滑入陰道內,繼而左手指轉向上,提拉陰道前壁,使吸頭器上緣滑入陰道內,最後拉開左側陰道壁,使吸頭器胎頭端完全滑入陰道內並與胎頭頂端緊貼(圖5~圖6),再一手扶持吸頭器並稍向內推頂,使吸頭器始終與胎頭緊貼,另手示中二指伸入陰道內沿吸頭器胎頭端與胎頭銜接處摸一週,檢查二者是否緊密連接,有無軟組織受壓,若有將其推出,並將胎頭吸引器牽引柄與胎頭矢狀縫一致,作爲旋轉標誌。

8.抽吸空氣形成負壓

|

| 圖7 抽吸空氣形成負壓 |

⑴注射器抽吸法:術者左手扶持吸頭器,不可滑動,由助手用50或100ml空針逐漸緩慢抽氣,使胎頭在緩升的負壓下,逐漸形成一產瘤(圖7),一般抽出空氣150ml左右,如胎頭位置較高,可酌情增加,負壓形成後用血管鉗夾緊橡皮接管,然後取下空針管。

⑵電動吸引器抽氣法:將吸頭器牽引柄氣管上的橡皮管與電動吸引器的橡皮管相接,然後開動吸引器抽氣,胎頭位置低可用40kPa(300mmHg)負壓,胎頭位置較高或胎兒較大,估計分娩困難者可用60kPa(450mmHg)負壓,一般情況可選用50.7kPa(380mmHg)負壓。

|

|

| 1.向外後 2.向前 3.向上 圖8 牽引胎頭順序 |

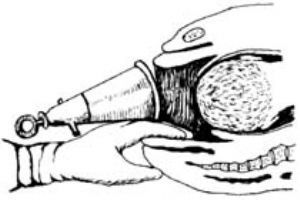

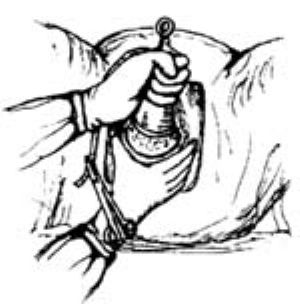

圖9 牽引胎頭時保護會陰 |

9.牽引 先以示中二指輕輕握持吸頭器的牽引柄,緩慢用力試牽引,另一手示中二指頂住胎頭枕部。當吸引器向外牽拉時,如示中指指尖隨吸頭器下降則表示吸頭器與胎頭銜接正確,不漏氣。在宮縮時先向外後牽引,使胎頭離開恥骨聯合向後並沿產軸下降,繼之向前,然後向上牽引。使胎頭沿產軸方向娩出(圖8)。宮縮間歇時停止牽引,保持吸頭器不隨頭回縮,宮縮時再行牽引。注意保護會陰(圖9)。枕後位或枕橫位者在牽引的同時緩慢旋轉胎頭,使枕部轉至前位娩出。

10.取下吸頭器 胎頭一經娩出,即應拔開橡皮管或放開氣管夾,消除吸頭器內的負壓,取下吸頭器,按正常機轉娩出胎頭。

11.胎兒娩出後常規肌肉注射維生素K4mg,預防顱內出血。

注意事項

1.吸引時間,一般主張牽引時間10~15min,陳縮次數在5次以內,牽引時間過長,併發症發生率增高。

2.抽氣必須緩慢,否則所形成的產瘤不易填滿吸頭器而滑脫。

3.牽引滑脫。牽引過程中的滑脫爲負壓不夠或牽引方向不對,可重新放置,加大負壓,一般只限操作2次,2次未成功立即改用產鉗助娩,避免損傷胎兒。

4.術後要注意檢查軟產道,如有損傷及時縫合。

併發症及其處理

1.產婦併發症

⑴宮頸裂傷:多因宮口未開全造成,陰道檢查時要確定宮口開大情況。

⑵外陰陰道裂傷:多由會陰切口過小或陰道壁組織彈性差所致,必要時應行充分的會陰側切。

⑶陰道血腫:由於陰道壁被吸入吸頭器所致,旋轉吸引器後必須仔細檢查,排除軟組織受壓,血腫不大時可不必處理。

2.胎兒併發症

⑴頭皮血腫:負壓過大或牽引力過大,牽引時間過長所致,多於一個月內自然吸收,無需特殊處理,避免穿刺或揉搓血腫,防止感染。如頭皮血腫迅速增大,有活動性出血者應切開止血。

⑵顱內出血:按新生兒顱內出血處理。

⑶顱骨損傷:和吸引負壓過大或牽引力過猛有關。多爲顱骨線性骨折,可自愈不需處理,罕見的凹陷性骨折可影響腦組織,應行手術治療。

母嬰併發症均可用良好、規範的操作加以避免,所發生的損傷輕微,多不需特別處理。

與產鉗術比較

產鉗與胎頭吸引術兩者在臨牀上廣泛應用,適應證相仿,但二者不能相互代替或偏廢,應根據條件及分娩進展情況,合理選擇,規範操作,才能達到良好的的臨牀效果。胎頭吸引術操作簡便,容易掌握,放置時不需越過胎頭及深入產道深處,因此不易造成產道軟組織損傷,感染機會少,牽引時旋轉不受限制,可將枕後位及枕橫位胎頭轉至枕前位,最適於持續性枕後位及枕橫位徒位旋轉胎方位失敗者。產鉗操作手術技巧要求較高,術者可控制胎兒娩出,緊急情況需及時將胎兒娩出者,應首選產鉗助娩,胎頭吸引術失敗2次者可改用產鉗術。