3 基本信息

ICS 13.100

C 56

中華人民共和國國家標準GB/T 26343—2010《學生健康檢查技術規範》(Technical standard for physical examination for students)由中華人民共和國衛生部、中國國家標準化管理委員會於2011年01月14日發佈,自2011年05月01日起實施

4 前言

本標準的附錄A、附錄B、附錄C爲規範性附錄。

本標準由中華人民共和國衛生部提出並歸口。

本標準由中華人民共和國衛生部負責解釋。

本標準起草單位:湖南省疾病預防控制中心、上海市疾病預防控制中心、安徽醫科大學公共衛生學院、湖南省人民醫院、深圳市疾病預防控制中心。

本標準主要起草人:李光春、彭寧寧、陶芳標、劉慧琳、劉思清、陳雪初、王翠蘭。

5 標準正文

學生健康檢查技術規範

5.1 1 範圍

本標準規定了學生形態、生理功能、五官科、外科、內科與實驗室檢查指標的技術要求。

本標準適用於普通中小學校、職業高中與技校學生健康檢查,普通高等學校學生健康檢查亦可參照執行。

5.2 2 規範性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成爲本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨後所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用於本標準。

GB 11533 標準對數視力表

WS 288 肺結核診斷標準

5.3 3 形態指標測量

5.3.1 3.1 身高

5.3.1.1 3.1.1 器材

人體測高計。

使用前應校對零點,並用標準鋼捲尺校正人體測高計刻度尺,每米誤差不得大於0.1cm。同時,應檢查立柱與底板、立柱與滑測板是否垂直,連接處是否緊密,零件有無鬆動等情況,應及時加以校正。

5.3.1.2 3.1.2 方法

選擇平坦靠牆的地面水平放置人體測高計,立柱的刻度尺面向光源。被檢者赤足,立正姿勢站立在人體測高計的底板上,兩上肢自然下垂,足跟併攏,足尖分開成60°,挺胸收腹,頭部正直,兩眼平視前方,眼眶下緣與耳屏上緣呈水平位,足跟、骶骨部及兩肩胛間區三點與立柱相接觸。檢測人員站立於被檢者的右側,將滑測板輕輕沿立柱下滑,直到與顱頂點接觸。檢測人員雙眼應與滑測板等高時讀數。測量誤差不應超過±0.5 cm。

5.3.1.3 3.1.3 結果記錄

以釐米爲單位記錄,讀數至小數點後一位。

5.3.1.4 3.1.4 注意事項

a) 滑測板與顱頂點相接觸,鬆緊適度。頭頂的髮辮、髮結應解開,飾物應取下。

b) 完成測量後,應立即將滑測板推到最高處,避免其他被檢者發生意外創傷。

5.3.2 3.2 體重

5.3.2.1 3.2.1 器材

使用前應檢驗其準確度和靈敏度,用50 kg及0.1 kg標準砝碼進行校正,準確度要求誤差不超過0.1%,靈敏度應能測出0.1 kg,達不到要求應及時更換。

5.3.2.2 3.2.2 方法

將體重秤放置在平坦的硬地面上。男學生穿短褲,女學生穿短褲、背心,站立秤檯面中央。使用槓桿秤時,檢測人員應站立於秤臺正前方,先調整零點至刻度尺呈水平位,測量時,添加砝碼,移動遊碼至刻度尺平衡,雙眼正視刻度尺讀數。測量誤差不應超過±0.1 kg。

5.3.2.3 3.2.3 結果記錄

以千克爲單位記錄,讀數至小數點後一位。

5.3.2.4 3.2.4 超重、肥胖的判斷

5.3.2.5 3.2.5 注意事項

a) 被檢者上、下秤臺動作要輕。

b) 每天使用體重秤前均需校正。

5.3.3 3.3 腰圍

5.3.3.1 3.3.1 器材

長度爲1.5 m,寬度爲1 cm,最小刻度爲0.1 cm尼龍帶尺。

5.3.3.2 3.3.2 方法

被檢者自然站立,雙臂適當張開下垂,兩足分開30 cm~40 cm,露出腹部。測量時平緩呼吸,帶尺下緣距肚臍上緣1cm處、並經兩側十二肋骨下緣與髂嵴上緣之間的中點,水平環繞一週測量。測量誤差不應超過±1.0 cm。

5.3.3.3 3.3.3 結果記錄

以釐米爲單位記錄,讀數至小數點後一位。

5.3.3.4 3.3.4 注意事項

a) 尼龍帶尺在使用前用鋼捲尺校正,每米誤差不超過±0.2 cm。

5.3.4 3.4 臀圍

5.3.4.1 3.4.1 器材

與3.3.1相同。

5.3.4.2 3.4.2 方法

被檢者穿單褲,測量前取出褲袋內物品,自然站立,目視前方,雙臂適當張開下垂,兩足併攏。尼龍帶尺水平環繞臀部一週,測定臀部向外最突出部位間的橫向水平距離(此處讀數值最大)。帶尺上下移動,比較不同部位讀數大小。測量誤差不應超過±1.0 cm。

5.3.4.3 3.4.3 結果記錄

取最大值記錄,以釐米爲單位,讀數至小數點後一位。

5.4 4 生理功能指標測量

5.4.1 4.1 血壓

5.4.1.1 4.1.1 器材

使用汞柱式血壓計。根據不同年齡兒童上臂的長度,分別選用6 cm、8 cm、10 cm、12 cm寬的袖帶或成人血壓測量的袖帶,袖帶寬度以覆蓋被檢者上臂長的1/2~2/3爲宜。

5.4.1.2 4.1.2 方法

被檢者取坐位,裸露右上臂至肩部,伸直肘部,平放在桌面上,手掌向上,使血壓計零點與肱動脈、心臟處於同一水平。

排盡袖帶內空氣,將袖帶平整無折地縛在被檢者右上臂,袖帶下緣距肘窩2 cm,鬆緊適宜。在肘部捫及肱動脈搏動,戴上聽診器,將聽診器體件貼肱動脈處,不可壓得太重,不得塞在袖帶下。關閉加壓氣球氣門,打氣至肱動脈搏動音消失再使水銀柱升高30 mmHg,然後以每秒2 mmHg~6 mmHg的速度放氣,當聽到至少連續兩次搏動音時,將第一聲搏動音所處水銀柱刻度數值記錄爲收縮壓,搏動音消失時爲舒張壓,當搏動音不消失時採用變音爲舒張壓。每人連續測量3次,兩次間隔時間不得少於30 s。

5.4.1.3 4.1.3 結果記錄

取兩次測量結果相近的數據,以毫米汞柱爲單位進行記錄。

5.4.1.4 4.1.4 注意事項

a) 測量場地應安靜。

b) 被檢者在測量前1 h內不得從事任何劇烈運動。排空膀胱,靜坐10 min以上纔開始測量血壓。

c) 測量前檢查水銀柱是否在零點,不在零點時應進行校正,並排除水銀柱的氣泡。

d) 在下一次測量前,應使血壓計水銀柱下降至零位後進行測量。

5.4.2 4.2 肺活量

5.4.2.1 4.2.1 器材

肺活量口嘴應一人一用,不得重複使用。

5.4.2.2 4.2.2 方法

被檢者取站立位,測量前做兩次擴胸動作。然後盡力深吸氣,吸滿氣後立即向肺活量計的口嘴內以中等速度盡力深呼氣,直到不能再呼氣爲止。每人測量2次。

5.4.2.3 4.2.3 結果記錄

5.4.2.4 4.2.4 注意事項

測量前應向被檢者說明測量方法;被檢者在測量過程中不能有第二次吸氣。

5.5 5 五官檢查

5.5.1 5.1 視力

5.5.1.1 5.1.1 器材

標準對數視力表。

視力表印製規格、視力表燈箱放置距離、放置高度、照明應符合GB 11533的規定。

5.5.1.2 5.1.2 方法

5.5.1.2.1 5.1.2.1 裸眼遠視力檢查

檢查距離爲5m。被檢者取坐位。檢查順序:用遮眼板先將左眼輕輕遮上,檢查右眼視力,後遮右眼檢查左眼視力。視標辨認:囑被檢者先辨認5.0行視標,如辨認正確視標數未達到要求則逐行上查,如辨認無誤應逐行下查。每個視標的辨認時間不宜超過5s。

5.5.1.2.2 5.1.2.2 低視力檢查

使用視力表變距檢查低視力(遠視力<4.0),應符合GB 11533的規定。採用遠視力表走近法測定,走近至能辨認4.0行視標爲止,按表1記錄實際視力值。

若走近視力表至1m處仍不能辨認4.0行視標時,進行指數檢查。檢查距離從1 m開始,逐漸移近,直到能正確辨認爲止。記錄指數檢查距離,例如“指數/50 cm”。

如果在5 cm處仍不能辨認指數,進行手動檢查,將手在被檢者眼前擺動,如果能看清手動,則記錄手動檢查距離,例如“手動/20 cm"。

如果眼前手動不能辨認,進行光感檢查,在暗室中用蠟燭光放在被檢眼前,問被檢看能否看到光亮。此時,另一眼須嚴密遮蓋不讓透光。一般測量由近而遠直到5m爲止。記錄看到光亮的距離,例如“光感/3 m”。對不能分辨光感者記錄爲“無光感”。

5.5.1.2.3 5.1.2.3 視力檢查結果判斷

結果判斷應符合GB 11533的規定。測出被檢眼能辨認的最小行視標,當辨認正確的視標數超過該行視標總數的一半時,該行視標的視力值爲被檢眼的視力。對於指數檢查或手動檢查、光感檢查者,應分別對右眼、左眼視力進行判斷。

5.5.1.2.4 5.1.2.4 正常視力與視力低下分度

裸眼遠視力爲5.0及其以上者爲正常視力。裸眼遠視力低於5.0者爲視力低下。視力低下分爲三度:視力在4.9的爲輕度視力低下,4.6~4.8之間爲中度視力低下,≤4.5者爲重度視力低下。

5.5.1.3 5.1.3 結果記錄

採用5分記錄,分別記錄右眼、左眼視力檢查結果。對於遠視力低於3.3者,記錄指數檢查或手動檢查或光感檢查結果。

5.5.1.4 5.1.4 注意事項

b) 檢查時不要揉眼、眯眼或斜着看。提醒被檢者不要用遮眼板壓迫眼球,以免影響視力。

c) 不宜在緊張視近工作、劇烈運動或體力勞動後即刻檢查視力,應休息10 min後再行檢查。

5.5.2 5.2 屈光檢測

5.5.2.1 5.2.1 器材

標準對數視力表燈箱,串鏡,檢眼鏡片箱。

視力表印製規格、視力表燈箱放置距離、放置高度、照明應符合GB 11533的規定。

5.5.2.2 5.2.2 方法

對於視力低下者,用串鏡進行眼屈光篩查。被檢者取坐位,眼與視力表燈箱距離爲5m,用遮眼板蓋住一眼,先查右眼後查左眼。先用±0.5 D的球鏡片檢查,當用凹透鏡片檢查視力改善,繼續增加凹透鏡度數,視力繼續提高,矯正視力提高2行及以上、且達到1.0及以上者,可判斷爲近視。若用凸透鏡片視力有改善,調高凸透鏡度數後視力繼續提高,可初步判斷爲遠視。兩種鏡片皆不能提高視力者爲其他眼病,應建議去醫院眼科作進一步檢查。

5.5.2.3 5.2.3 診斷

5.5.2.4 5.2.4 結果記錄

分別記錄右眼、左眼的診斷結果。

5.5.3 5.3 沙眼

5.5.3.1 5.3.1 器材

2.5倍放大鏡,或裂隙燈生物顯微鏡。常用快速手消毒劑:醇類與胍類(醋酸氯己定等)復配的手消毒液;75%乙醇溶液;有效碘含量爲5000 mg/L的碘伏溶液,氧化電位水等。

5.5.3.2 5.3.2 方法

選擇晴天良好自然光線下進行檢查,必要時增加人工照明。先檢查右眼後檢查左眼。重點檢查瞼緣、上瞼結膜與角膜。

檢查上瞼結膜時,囑被檢者向下看,用拇指和食指捏住上瞼緣皮膚,使上眼瞼離開眼球,然後向下向前用輕柔的力翻轉,並將翻轉後的上瞼用拇指固定於眼眶上緣,檢查上瞼結膜有無濾泡、炎症及瘢痕。檢查完畢後輕輕將上瞼復位。

檢查角膜時,一手以拇指和食指將上下瞼分開,另一手持放大鏡檢查角膜,或用裂隙燈生物顯微鏡檢查,觀察是否有角膜血管翳、角膜緣濾泡或Herbert小凹,有無角膜渾濁。

5.5.3.3 5.3.3 診斷標準

至少符合下述2條體徵者可診斷爲沙眼。只符合下述a)項體徵時診斷爲疑似沙眼。

c) 角膜緣濾泡或Herbert小凹;

d) 較明顯的角膜血管翳。

5.5.3.4 5.3.4 結果記錄

5.5.3.5 5.3.5 注意事項

a) 爲避免交叉感染引起結膜病,檢查者在檢查前應使用皁液與流動水洗淨雙手,在接觸有眼部疾患的病人後,應使用快速手消毒劑搓擦雙手2 min。

5.5.4 5.4 結膜炎

5.5.4.1 5.4.1 方法

詢問是否有眼異物感、燒灼感、癢、畏光、流淚等症狀以及發病過程和過敏史,檢查結膜是否有充血、水腫、滲出液、乳頭增生、濾泡形成、僞膜和真膜、結膜下出血,眼瞼是否腫脹,有無分泌物增多,以及耳前淋巴結腫大等。

5.5.4.2 5.4.2 診斷

根據病史、症狀與體徵,作出急、慢性結膜炎的臨牀診斷。必要時應提出去醫院作病原學檢查的建議,以明確診斷。

5.5.4.3 5.4.3 結果記錄

記錄診斷結果。

5.5.5 5.5 色覺

5.5.5.1 5.5.1 器材

假同色表。

5.5.5.2 5.5.2 方法

在自然光線下,將假同色表放在距被檢者0.5 m處,讓其在5s內讀出表內數字或圖案。如果辨認困難、讀錯或讀不出,應按假同色表所附的介紹進行判斷。

5.5.5.3 5.5.3 結果記錄

記錄色覺是否正常,有無色弱、色盲。色盲可分紅色盲、綠色盲和紅綠色盲三種進行記錄。

5.5.6 5.6 齲齒

5.5.6.1 5.6.1 器材

平面口鏡,CPI探針,手套,照明燈。

可採用下列方法對器材進行滅菌處理:每查完一個被檢者後,所用的器材應先清洗擦乾,再用2%戊二醛溶液浸泡10 h以上,然後用蒸餾水沖洗備用。

5.5.6.2 5.6.2 方法

在人工光源下,以視診結合探診的方式進行,對牙的點、隙、裂、溝作重點檢查,必須在探診後作出診斷。檢查順序從右上象限最後一個牙開始至左上象限最後一個牙,再從左下象限最後一個牙至右下象限最後一個牙。

5.5.6.3 5.6.3 診斷標準及記錄符號

無齲牙(乳牙記A,恆牙記0):牙冠健康,無因齲所做的充填物(含冠套),也無齲壞跡象的完整牙冠爲無齲牙。下列情況均不診斷爲齲齒:白堊色斑點;牙冠上變色或粗糙的斑點,探診未感覺軟化;釉質表面點隙裂溝染色,但無肉眼可見的釉質下潛行破壞,探診未探到洞底或溝壁軟化;中到重度氟牙症所造成釉質上硬的、色暗的凹狀缺損;牙釉質表面的磨損;未發生齲壞的楔狀缺損。

齲齒(乳牙記B,恆牙記1):牙的窩溝點隙或光滑面有明顯的齲洞、或明顯的釉質下破壞、或明確的可探及軟化洞底或溝壁的病損即診斷爲齲齒。牙冠因齲已被完全破壞只剩殘根或牙上有暫時充填物(如氧化鋅)也記爲齲齒。應使用探針來證實所判斷的齲壞。

已充填牙有齲(乳牙記C,恆牙記2):牙冠上有一個或多個因齲的永久充填物且伴有一個或多個部位齲壞記爲已充填牙有齲。無須區分原發或繼發齲(即不管齲損是否與充填體有關)。

已充填牙無齲(乳牙記D,恆牙記3):牙冠有一個或多個因齲的永久充填物。且無任何部位齲壞,或因齲壞而做冠修復的牙記爲充填無齲。

齲失牙(乳牙記E,恆牙記4):因齲拔除的恆牙,未到替換年齡因齲失去的乳牙,並排除因外傷失去的前牙情況下,按齲失牙計。

因其他原因缺牙(乳牙記X,恆牙記5):因先天缺失,或因正畸、牙周病、外傷等喪失的乳、恆牙。

窩溝封閉(乳牙記F,恆牙記6):牙冠的咬合面已做窩溝封閉。如果已做窩溝封閉的牙齒有齲,用齲齒符號(乳牙記B,恆牙記1)進行記錄。

5.5.6.4 5.6.4 結果記錄

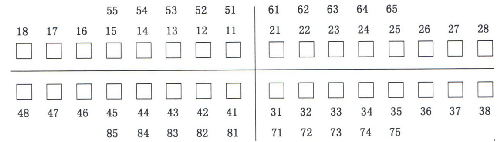

按照4個象限(見圖1),使用記錄符號在相應的牙位上記錄檢查結果。

未萌出牙不做記錄。同一牙位如存在乳牙滯留,恆牙萌出情況,記錄恆牙,不記錄乳牙。

5.5.7 5.7 牙周

5.5.7.1 5.7.1 器材

平面口鏡,CPI探針,手套,照明燈。器材的消毒與5.6.1相同。

5.5.7.2 5.7.2 方法

檢查口腔6個區段指數牙的牙齦炎、牙石與牙周袋深度,用社區牙周指數(CPI)評價牙齦健康情況。6個區段劃分見表2。每個區段有1顆指數牙,共6顆指數牙,分別爲4顆第1磨牙和右上、左下中切牙。

表2 牙周檢查的6個區段

117—14 | 13-23 | 24-27 |

147—44 | 43-33 | 34-37 |

15歲以下者只檢查牙齦炎和牙石情況,不檢查牙周袋深度。牙齦炎與牙石以視診爲主,必要時作探診。探針與牙面成45°角,沿着齦緣輕輕地從牙齒舌面或頰面的遠中探查到近中,避免深探。

牙周病檢查需要探牙周袋的深度,每顆指數牙均作6個位點的探診,即頰、舌側的近中、中央、遠中點進行探診。探針應與牙長軸平行、緊貼牙面上下提插式探查。

5.5.7.3 5.7.3 診斷與記分

O:牙齦健康。

2:牙石,肉眼可見有牙石或探診後發現有齦下石。

3:淺牙周袋,牙周袋深度在4 mm~5 mm。

4:深牙周袋,牙周袋深度在6 mm或以上。

5.5.7.4 5.7.4 結果記錄

按區段記錄檢查結果,每顆指數牙以最重情況記分。以6個區段中最高記分作爲個人CPI分值。

示例:某學生右、左上區段指數牙有淺牙周袋,上、下中區段指數牙有牙石,右下區段指數牙牙齦健康,左下區段指數牙患牙齦炎,記錄如圖2。個人CPI記分爲3。

3 | 2 | 3 |

0 | 2 | 1 |

5.5.7.5 5.7.5 注意事項

探診時支點要穩,用力要輕柔,探診的力度不大於20 g,即將探針輕輕插入拇指甲溝內,輕輕壓迫顯示指蓋發白且不造成疼痛或不舒服的感覺爲適宜力量。

5.5.8 5.8 耳

5.5.8.1 5.8.1 聽力篩查

5.5.8.1.1 5.8.1.1 方法

在靜室內囑被檢者閉目坐於椅子上,並用手指堵塞一側耳道,檢查者以拇指與食指互相摩擦,自1 m遠以外逐漸移近耳部,直到被檢者聽到捻指聲爲止,測量距離,並與正常人(檢查者)比較。

5.5.8.1.2 5.8.1.2 結果判斷

5.5.8.1.3 5.8.1.3 結果記錄與聽力減退的處理

分左、右耳記錄是否聽力正常或聽力減退。對於聽力減退者,有條件的可做聽力試驗,不能在健康檢查現場做聽力試驗的應提出去醫院作進一步檢查的建議。

5.5.8.2 5.8.2 聽力試驗(氣骨導比較試驗)

5.5.8.2.1 5.8.2.1 器材

頻率爲256 Hz的音叉。

5.5.8.2.2 5.8.2.2 方法

通過比較同側耳氣導與骨導聽力時間,判斷耳聾的性質。檢查者手持音叉柄,輕擊音叉臂的前1/3處使其振動,測氣導聽力時,把振動的音叉置於距外耳道口1 cm處,使振動的音叉雙臂平面與外耳道縱軸一致。測骨導聽力時,將振動的音叉柄置於被檢者的乳突部。分別記錄氣導聽力與骨導聽力的時間。

5.5.8.2.3 5.8.2.3 結果判斷

氣導聽力時間長於骨導聽力時間,爲陽性(+),表示正常或感音神經性耳聾。聽力正常者,氣導聽力時間較骨導長約2倍。氣導時間短於骨導時間爲陰性(一),爲傳導性耳聾。氣導時間與骨導相等(±),爲中度傳導性耳聾或混合性耳聾。

5.5.8.2.4 5.8.2.4 結果記錄

分左、右耳記錄是否聽力正常或是否傳導性耳聾、感音神經性耳聾。

5.5.8.3 5.8.3 外耳道、鼓膜與乳突部檢查

5.5.8.3.1 5.8.3.1 器材

耳鏡,額鏡,照明燈。或電耳鏡。

5.5.8.3.2 5.8.3.2 方法

採用雙手檢查法,檢查者一手將耳廓向後、向上、向外牽拉,另一手食指將耳屏向前推移,使外耳道拉直,可觀察外耳道與鼓膜。此法適用於外耳道較寬、耳毛較少者。否則,用耳鏡檢查外耳道,檢查者一手將被檢者的耳廓向上牽拉,另一手將大小合適的耳鏡輕輕插入外耳道,注意不可超過外耳道軟骨部和骨部交界處,以免引起疼痛。觀察外耳道有無充血、腫脹、耵聹栓塞、異物、分泌物、腫物、瘻管以及有無先天性外耳道閉鎖等。

用耳鏡檢查鼓膜,操作方法同5.8.3.2.1 觀察鼓膜有無充血、腫脹、混濁、增厚、穿孔、萎縮、疤痕、鈣斑,有無鼓膜積液影。

5.8.3.2.3乳突部檢查

5.8.3.3結果記錄

5.5.9 5.9 鼻

5.5.9.1 5.9.1 器材

額鏡,照明燈,鼻鏡,1%麻黃素生理鹽水;用於嗅覺檢查的醋、酒精和水。

5.5.9.2 5.9.2 方法

5.5.9.2.1 5.9.2.1 外鼻檢查

5.5.9.2.2 5.9.2.2 鼻腔鼻竇檢查

各鼻竇相應表麪皮膚有無紅腫壓痛、變形,鼻前庭有無紅腫與分泌物。用鼻鏡伸入鼻前庭,切勿超過鼻閾,以免引起疼痛或損傷鼻中隔黏膜導致出血。由下而上,檢查鼻腔下鼻道、下鼻甲、鼻中隔、中鼻道、中鼻甲及嗅裂,注意中下鼻甲有無腫脹、中下鼻道有無膿液、息肉及腫瘤。如鼻黏膜腫脹,用1%麻黃素生理鹽水噴霧1~2次,收縮後再檢查。

5.5.9.2.3 5.9.2.3 嗅覺檢查

用醋、酒精、水三種材料進行嗅覺檢查,全能辨別爲嗅覺正常,能辨別1~2種爲嗅覺遲鈍,三種全不辨別者爲嗅覺喪失(體檢時患感冒者,約定一週後複查)。

5.5.9.3 5.9.3 結果記錄

有無急性或慢性鼻炎、萎縮性鼻炎、急性或慢性鼻竇炎,嗅覺是否正常。

5.5.10 5.10 扁桃體

5.5.10.1 5.10.1 器材

5.5.10.2 5.10.2方法

被檢者取坐位,頭略後仰,口張大併發“啊”音,檢查者用壓舌板輕壓被檢者舌前2/3處,使舌背低下、軟齶上抬,在照明的配合下,檢查扁桃體大小、有無充血、陷窩口分泌物、假膜、潰瘍等病變。

扁桃體大小分度:扁桃體未超過咽齶弓爲工度,超過咽齶弓者爲Ⅱ度,達到或超過咽後壁中線者爲Ⅲ度。

5.5.10.3 5.10.3結果記錄

5.6 6 外科檢查

5.6.1 6.1 頭部

5.6.1.1 6.1.1 方法

被檢者取坐位。運用視診檢查頭顱大小、外形的變化,是否有方顱、巨顱,是否有頭部運動異常。

5.6.1.2 6.1.2 結果記錄

5.6.2 6.2 頸部

5.6.2.1 6.2.1 方法

a) 一般內容檢查:檢查靜坐時頸部有無靜脈怒張、動脈搏動,頸部能否直立伸屈、運轉自如,頸部有無包塊。

b) 甲狀腺檢查:用雙手觸診法,檢查者站立於被檢者背面,觸診時囑被檢者配合吞嚥動作,隨吞嚥而上下移動者即爲甲狀腺。檢查左葉時,右手食指及中指在甲狀腺軟骨下氣管右側向左輕推甲狀腺右葉,左手食指、中指和無名指3指觸摸甲狀腺的輪廓大小及表面情況,檢查有無壓痛及震顫。用同樣的方法檢查右側。甲狀腺腫大分爲3度:不能看出腫大但能觸及者爲工度;能看到腫大又能觸及,但在胸鎖乳突肌以內者爲Ⅱ度;超過胸鎖乳突肌外緣者爲Ⅲ度。

c)氣管檢查:檢查者站立於被檢者前面,將食指與無名指分別置於兩側胸鎖關節上,然後將中指置於氣管之上,觀察中指是否在食指與無名指之間,若兩側距離不等則提示有氣管移位,根據氣管的偏移方向判定病變的位置。

5.6.2.2 6.2.2 結果記錄

記錄陽性體徵。

5.6.3 6.3 胸廓

5.6.3.1 6.3.1 方法

被檢者取坐位。檢查胸廓的形態。檢查有無桶狀胸、扁平胸、佝僂病胸、胸廓一側膨隆或凹陷、胸廓局部隆起和脊柱畸形致胸廓變形。

5.6.3.2 6.3.2 結果記錄

5.6.4 6.4 脊柱

5.6.4.1 6.4.1 檢查內容與方法

5.6.4.1.1 6.4.1.1 脊柱側彎檢查方法

脊柱側彎的一般檢查、前屈試驗、運動試驗與俯臥試驗方法應符合GB/T 16133的規定。

5.6.4.1.2 6.4.1.2脊柱前後彎曲檢查方法

5.6.4.2 6.4.2 結果記錄

姿勢性脊柱側彎的部位、方向與分度記錄方法,姿勢性駝背的分度記錄方法均應符合GB/T 16133的規定。

5.6.4.3 6.4.3 注意事項

對於需要排除姿勢性脊柱側彎或姿勢性駝背時,應提出進一步檢查與處理的建議。

5.6.5 6.5 四肢

5.6.5.1 6.5.1 方法

被檢者取站立位。觀察有無特殊畸形(如神經損傷後的特殊畸形、先天性畸形、脊髓灰質炎後遺症的特殊畸形、佝僂病的下肢畸形),有無肌萎縮、關節腫脹,皮膚色澤有無改變。

5.6.5.2 6.5.2 結果記錄

5.6.6 6.6 皮膚

5.6.6.1 6.6.1 方法

採用視診與觸診進行檢查。檢查有無皮疹,以及皮疹的性質、大小、數目、顏色、形狀、內容物。檢查皮膚色澤,有無脫屑、紫癜、蜘蛛痣、水腫、皮下節結、瘢痕。

5.6.6.2 6.6.2 結果記錄

5.6.7 6.7 淋巴結

5.6.7.1 6.7.1 方法

用手指滑動觸診由淺入深觸摸皮下淋巴結。檢查淋巴結是否腫大,以及腫大的部位、大小、數目、硬度、壓痛、活動度、有無粘連、局部皮膚有無紅腫、瘢痕及瘻管。

5.6.7.2 6.7.2 結果記錄

記錄陽性體徵。

5.6.8 6.8 男性外生殖器

5.6.8.1 6.8.1 方法

b) 陰囊:觸診陰囊,檢查有無隱睾症。對可疑鞘膜積液或陰囊疝者採用透光試驗進行檢查。

5.6.8.2 6.8.2 結果記錄

5.7 7 內科檢查

5.7.1 7.1 心臟

5.7.1.1 7.1.1 方法

a) 視診

檢查有無紫紺、杵狀指、呼吸急促、心前區隆起,以篩查出先天性心臟病、慢性風溼性心臟病。檢查心尖搏動的部位、範圍和強弱。

b) 觸診

對視診發現的異常體徵進行證實。檢查有無震顫,檢查者用右手全手掌觸診,以手掌平貼於心前區,檢查震顫及其部位與時期(收縮期、舒張期、連續性)。用食指、中指、無名指併攏以指腹檢查心尖搏動的位置、強弱、範圍、節律和頻率。囑被檢者取坐位前傾位,在心前區檢查有無心包摩擦感。

c) 叩診

檢查心臟濁音界大小、形態與位置。被檢者取仰臥位,檢查者站立於被檢者右側,左手叩診板指與心緣垂直(與肋骨平行),叩時力度適中。測量心臟左右濁音界距胸骨中線的垂直距離,測量左鎖骨中線至胸骨中線的垂直距離,以判斷心臟大小是否正常。

d) 聽診

聽診部位:二尖瓣聽診區位於心尖搏動最強點,肺動脈瓣聽診區在胸骨左緣第2肋間,主動脈瓣聽診區在胸骨右緣第2肋間,主動脈瓣第二聽診區在胸骨左緣第3肋間,三尖瓣聽診區在胸骨左緣第4、5肋間。

聽診順序:二尖瓣聽診區→肺動脈瓣聽診區→主動脈瓣聽診區→主動脈瓣第二聽診區→三尖瓣聽診區。

聽診內容:心率、心律、心音、額外心音、雜音與心包摩擦音(性質粗糙、搔抓樣,與心跳一致,與呼吸無關)。注意雜音的部位、時期(收縮期、舒張期)、性質(吹風樣、隆隆樣、嘆氣樣、機器聲樣、樂聲樣)、傳導(幫助判斷雜音的來源與病理性質)、強度、與體位變化。

對於期前收縮每分鐘6次以上者,應建議作心電圖檢查。心臟收縮期雜音強度分級:

1級:雜音很弱,佔時很短,需仔細聽診或運動或改變體位方能聽到;2級:較容易聽到的弱雜音;

3級:中等響亮的雜音;4級:較響亮的雜音;5級:很響亮的雜音、震耳,但聽診器體件稍離開胸壁即聽不到;

6級:最響亮的雜音,以至將聽診器體件稍離開胸壁仍能聽到。

雜音記錄方法與結論:如3級雜音記爲3/6級。被檢者雜音≤2/6級、性質柔和、吹風樣、時限短、較侷限屬功能性,可作“正常”結論。

5.7.1.2 7.1.2 結果記錄

記錄視診、觸診、叩診、聽診檢查發現的陽性體徵。其中,心臟雜音分部位、時期、響度、性質與傳導進行記錄。

5.7.2 7.2 肺

5.7.2.1 7.2.1 方法

a) 視診

呼吸運動兩側是否對稱,有無呼吸運動增強及減弱,有無呼吸困難及三凹徵。檢查每分鐘呼吸頻率、呼吸節律是否均勻整齊。

b) 觸診

胸廓擴張度檢查:檢查者雙手置於胸廓下面的前側部,左右拇指分別沿兩側肋緣指向劍突,拇指尖在前正中線兩側對稱部位,兩手掌和伸展的手指置於前側胸壁,囑被檢者做深呼吸運動,比較兩手的擴張度是否一致,前正中線兩側拇指向外移動的距離是否相等。

語音震顫檢查:兩手掌平貼在被檢者胸廓兩側對稱部位,囑被檢者重複發“一”長音,比較兩側對稱部位的震動感是否相同,從上至下,分別檢查前胸、側胸、後胸。

胸膜摩擦感檢查:兩手掌平貼在被檢者胸壁的下前側部,囑被檢者做深呼吸運動,以觸查有無摩擦感。

c) 叩診

在左右兩側胸部對稱部位進行對比叩診,前胸叩診板指平貼肋間隙與肋骨平行,背部叩診時,在肩胛間區板指與脊柱平行,肩胛下區板指平貼於肋間隙與肋骨平行。叩出肺上界,叩出左右鎖骨中線、腋中線、肩胛下角線肺下界以及肺下界移動度。

d) 聽診

檢查有無噦音,噦音的性質及所在部位。必要時做語音傳導與胸膜摩擦音檢查。

5.7.2.2 7.2.2 結果記錄

5.7.3 7.3 肝

5.7.3.1 7.3.1 方法

用觸診法檢查肝的大小、軟硬度、有無壓痛。被檢者取仰臥位,兩腿屈起,放鬆腹壁肌肉,緩緩作腹式呼吸運動。檢查者用右手掌面平放在肋緣下部自下而上進行觸診,觸診的手應與呼吸運動密切配合,隨着被檢者呼氣時腹壁下陷而下按,隨着吸氣時腹壁隆起而上抬,有利於觸診腫大的肝下緣。對肝臟腫大者應叩診檢查肝上界有無移位。

5.7.3.2 7.3.2 結果記錄

a) 肝臟腫大:劍突下大小測量前正中線上劍突至肝下緣距離,肋下大小測定右鎖骨中線上肋弓緣至肝下緣距離,以釐米爲單位進行記錄。

b) 肝臟硬度分爲3度:肝臟柔軟,如手指按口脣爲Ⅰ度;肝臟質韌,如按鼻尖的硬度爲Ⅱ度;肝臟質硬,如按前額的硬度爲Ⅲ度。

c) 肝臟表面及邊緣:表面是否光滑,有無結節,邊緣是否整齊。

5.7.4 7.4 脾

5.7.4.1 7.4.1 方法

被檢者取右側臥位,右下肢伸直,左下肢屈髖、屈膝,檢查者左手掌置於被檢者左腰部第七至第十肋處,將其脾臟從後向前托起,右手掌平放腹部與左側肋弓垂直,當被檢者作腹式深呼吸時進行觸診檢查。測定左鎖骨中線與左肋緣交點至脾臟最遠點的距離。

5.7.4.2 7.4.2 結果記錄

脾臟腫大分度記錄:脾下緣不超過肋下2 cm爲輕度腫大;超過肋下2 cm至臍水平線者爲中度腫大;超過臍水平線者爲高度腫大。

5.8 8 實驗室檢查

5.8.1 8.1 血紅蛋白測定

5.8.1.1 8.1.1 方法

氰化高鐵血紅蛋白( HiCN)法。

5.8.1.2 8.1.2 原理

血紅蛋白(Hb)中的亞鐵離子(Fe2+)被高鐵氰化鉀氧化成高鐵離子(Fe3+),血紅蛋白轉化成高鐵血紅蛋白。高鐵血紅蛋白與氰離子(CN-)結合,生成穩定的氰化高鐵血紅蛋白,在540 nm波長處有一個較寬的吸收峯,在該波長處測得的吸光度(A)與溶液中濃度成正比。以測得的樣品吸光度值與氰化高鐵血紅蛋白標準液吸光度值比較,得出樣品血紅蛋白含量。

5.8.1.3 8.1.3 器材

75%酒精,酒精棉球,消毒的幹棉球,一次性無菌採血針,經標定合格的一次性微量血紅蛋白吸管,一次性10 mL塑料試管,可見光分光光度比色計,光徑1.0 cm比色杯。

採血針與微量血紅蛋白吸管應一人一換,不得重複使用。醫療廢物應按照衛生部頒佈的《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》進行處理。

5.8.1.4 8.1.4 試劑

a) 四種濃度的氰化高鐵血紅蛋白標準液:50 g/L、100 g/L、150 g/L、200 g/L。

b) 市售氰化高鐵血紅蛋白試劑,用蒸餾水按比例要求稀釋,貯存於棕色玻璃瓶中備用。或配製氰化高鐵血紅蛋白試劑(HiCN試劑):

氰化鉀(KCN) 0.050 g

高鐵氰化鉀[K3Fe(CN)6] 0.200 g

無水磷酸二氫鉀(KH2PO4) 0.140 g

非離子表面活性劑(Triton X-100,Saponic218等) 1.0 mL

上述成分分別溶於蒸餾水中,混合,置1L容量瓶內,再加蒸餾水至1000 mL混勻,儲存於棕色玻璃瓶中,置4℃~10℃保存不超過1個月。試劑應爲淡黃色透明溶液,pH值在7.0~7.4。若試劑出現混濁則不能使用。本試劑不吸收480nm以上的光波,因此讀數與蒸餾水空白一致。

5.8.1.5 8.1.5 操作步驟

a) 血紅蛋白測定儀器的校正:以HiCN試劑調零,以50 g/L、100 g/L、150 g/L、200 g/L四種濃度的氰化高鐵血紅蛋白標準液校正儀器,分別測定在540 nm波長的吸光度。在標準儀器條件下,波長540 nm各濃度吸光度值恆定。若四種濃度標準液吸光度讀數誤差在允許範圍內(表3),血紅蛋白含量與吸光度符合式(1):

Hb (g/L) =A×K-A×367.7 …………………………(1)

式中: Hb-血紅蛋白值,單位爲克每升(g/L);A-吸光度; K-常數,爲367.7。

相應Hb真值 | 誤差允許範圍 | ||

A真值 | g/L | A | H b/(g/L) |

0.136 | 50 | 0.133~ 0.1399 | 49~51 |

0.272 | 100 | 0.267~0.277 | 98~102 |

0.408 | 150 | 0.400~0.416 | 147~153 |

0.544 | 200 | 0.533~0.554 | 196~204 |

氰化高鐵血紅蛋白標準液吸光度讀數若超出表3誤差範圍,式(1)中的K需要按式(2)校正:

K校正=(∑吸光度真值/∑吸光度讀數)×367.7

=(1.360/∑吸光度讀數)×367.7 ……….(2)

b) 於10 mL試管中加入5 mL HiCN試劑。

c) 用酒精消毒左手無名指,待幹後用一次性無菌採血針向指尖垂直方向穿刺,深約2 mm~3 mm。用一次性微量血紅蛋白吸管吸取20 μL血樣,管內不得有氣泡,擦去管外血液。

d) 置吸管於HiCN試劑中,使管尖在液麪下,輕輕自管中推出血液,反復吸取HiCN試劑(3次以上),將管內血液洗淨,混勻,靜置10 min以上。

e) 於540 nm波長處,以HiCN試劑爲空白,測定樣品吸光度。f)計算結果

樣品血紅蛋白值(g/L)=樣品吸光度值×367.7(或K校正)…………………(3)

5.8.1.6 8.1.6 結果判斷

5.8.1.7 8.1.7 結果記錄

5.8.1.8 8.1.8 注意事項

a) 氰化鉀是劇毒品,配置試劑與比色後應嚴格按劇毒品管理程序操作。

5.8.2 8.2 腸道蠕蟲卵

5.8.2.1 8.2.1 方法

5.8.2.2 8.2.2 器材

尼龍絹片篩孔內徑150μm(100目),大小8 cm×8 cm。橢圓孔容積爲38.75 mm3的定量板。透明液:用3%孔雀綠水溶液(或亞甲基藍)1 mL、純甘油100 mL、蒸餾水100 mL配製,徹底混勻。親水性玻璃紙,厚40 μm,大小爲25 mm×30 mm,置透明液浸泡24 h以上。

5.8.2.3 8.2.3 操作步驟

a) 將尼龍絹片放在待檢糞樣上加壓,用塑料刮片從尼龍絹片上方刮取糞便標本。

b) 將定量板放置載玻片中央部位,通過尼龍絹片刮取的糞便標本填滿定量板中央孔,並用刮片邊緣橫刮定量板面,以去除孔邊過多的糞便。

c) 移去定量板,使糞便標本留在載玻片上。

d) 取一張經透明液浸泡的親水玻璃紙,抖掉多餘的透明液後覆蓋在糞便上。用另一玻片輕壓糞便標本使之均勻展開至玻璃紙邊緣。

e) 待糞便透明後及時鏡檢,應以上下或橫向移動方式檢查塗片。

5.8.2.4 8.2.4 結果記錄

定性記錄:未檢出蟲卵記爲陰性,對於陽性者應註明蟲卵種類。蟲卵的感染分度記錄應遵照附錄C的規定。

5.8.2.5 8.2.5 注意事項

糞便塗片應放置一段時間使其透明。在室溫25℃、75%溼度下透明0.5 h~1 h即可鏡檢,一般不宜超過2h。若氣溫低、空氣溼度大,放置時間可適當延長。檢查鉤蟲卵透明時間宜在30 min以內。

5.8.3 8.3 肝功能

5.8.3.1 8.3.1 方法

a) 丙氨酸氨基轉移酶:偶聯NADH酶觸法,速率比色測定,波長340 nm。

d) 血清膽紅素:釩酸鹽氧化法,主波長450 nm、次波長546 nm比色。

5.8.3.2 8.3.2 原理

由光源燈發出的光經平行處理後,透過樣品,通過光柵分光,由於部分光已經過被測物質吸收,剩餘的光由檢測器接收,檢測相應項目吸光度的增加或減少值,與標準比較,計算機將讀取的吸光度轉變成電信號,進行自動計算處理,打印測定結果。

5.8.3.3 8.3.3 器材

全自動生化分析儀,離心機(4000 r/min),樣品杯(試管),移液器,37℃水浴箱,試管架,消毒用品。一次性真空負壓採血管。相應檢測項目的試劑,校準品,質控品。

醫療廢物應按照衛生部頒佈的《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》進行處理。

5.8.3.4 8.3.4 樣品要求

a) 被檢者採血前一天禁飲酒、禁食高脂肪類食物、禁服色素類藥物。採血當天不得劇烈運動。

b)血樣無溶血現象。血清樣品一般應在2h內檢驗。丙氨酸氨基轉移酶在25℃穩定1d,在2℃~8℃冷藏穩定7d,在-20℃穩定30 d。膽紅素的檢驗要求避光保存樣品。

5.8.3.5 8.3.5 操作步驟

全自動生化分析儀比色測定,後分光法,自動程序控制,以樣品爲順序,逐項進行分析。各檢測項目以標準作對照,進行校準檢測,質控品用於質量控制批內使用。具體步驟如下:

a) 空腹抽取靜脈血3 mL於生化檢測試管中(真空負壓採血管)。

b) 按順序放置試管架上。

c) 置37℃水浴箱保溫30 min,以便於離心析出血清進行檢測。

d) 已溫浴樣品,編號,4000 r/min離心15 min。

f) 將裝有血清的試管放入樣品支架上,樣品架按順序排列置於儀器軌道槽上。

g) 根據所用檢測分析儀和相應試劑確認實驗參數。根據樣品檢測要求在儀器上依指令輸入檢測項目,按空白,標準,質控,樣品上機進行測定。

h) 根據質控的檢測情況確定是否可以發出報告。

5.8.3.6 8.3.6 正常值範圍

丙氨酸氨基轉移酶(ALT):男5 U/L~40 U/L女5 U/L~35 U/L

血清總蛋白(TP):64 g/L~83 g/L

血清白蛋白(ALB):4歲~14歲 38 g/L~54 g/L

成人34 g/L~48 g/L

血清總膽紅素(STB):3.4μmol/L~17.1μmol/L

血清結合膽紅素(SCB,直接膽紅素):0μmol/L~3.4μmol/L

5.8.4 8.4 結核菌素試驗(PPD皮膚試驗)

5.8.4.1 8.4.1 試驗方法

按照WS 288的規定進行試驗。

5.8.4.2 8.4.2 器材

皮膚試驗注射器具應一人一換,不得重複使用。醫療廢物應按照衛生部頒佈的《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》進行處理。

5.8.4.3 8.4.3 結果判斷

5.8.4.4 8.4.4 結果記錄

定性記錄試驗結果。

5.8.4.5 8.4.5 注意事項

b)若被檢者結核變態反應強烈,如患皰疹性結膜炎、結節性紅斑、或一過性多發性結核過敏性關節炎等,宜用1個結核菌素單位的PPD試驗,以防局部的過度反應及可能的病竈反應。

6 附錄A(規範性附錄)兒童青少年超重與肥胖的篩查標準

A.1 體重指數(BMI)計算公式[見式(A.1)]

BMI=體重(kg)/[身高(m)]2…………………………(A.1)

A.2 結果判斷

使用表A.1界限值進行超重、肥胖判斷。當被檢者BMI值大於或等於相應年齡、性別組的超重值,而小於相應組段的肥胖值時,判斷爲超重。當被檢者BMI值大於或等於相應年齡、性別組的肥胖值時判斷爲肥胖。

年齡 歲 | 男超重 kg/m2 | 男肥胖 kg/m2 | 女超重 kg/m2 | 女肥胖 kg/m2 |

7- | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 18.9 |

8- | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |

9- | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 21.0 |

10- | 19.6 | 22.5 | 20.0 | 22.1 |

11- | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |

12 - | 21.0 | 24.7 | 2119 | 24.5 |

13 - | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |

14- | 22.6 | 26.4 | 23.0 | 26.3 |

15 - | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |

16- | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |

17 - | 23.8 | 27.8 | 23.8 | 27.7 |

18 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 |

6.1 附錄B(規範性附錄)兒童青少年貧血診斷標準

將血紅蛋白測定結果與表B.1進行比較,當被檢者血紅蛋白測定值低於相對應組段血紅蛋白正常下限值時,診斷爲貧血。

年 齡 | 血紅蛋白正常下限值 g/L |

6月~59月 | 110 |

5歲~11歲 | 115 |

12歲~14歲 | 120 |

15歲以上女生 | 120 |

15歲以上男生 | 130 |